Evolución demográfica moderna de España para niños

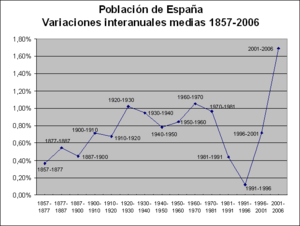

La evolución demográfica moderna de España comenzó a cambiar en el siglo XVIII y se consolidó en el siglo XIX. Esto marcó un antes y un después en cómo crecía la población. Antes, la población crecía muy lentamente y sufría grandes caídas por enfermedades o guerras.

Con el tiempo, las grandes muertes por catástrofes (como epidemias o hambrunas) disminuyeron. Esto hizo que la población creciera de forma más constante. España entró así en una etapa llamada transición demográfica, donde las tasas de natalidad y mortalidad cambian.

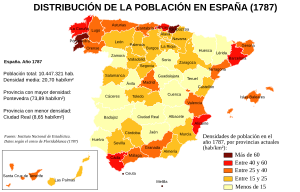

El censo de Floridablanca de 1787 fue el primer recuento de población bastante fiable. Fue el inicio de los censos modernos, que se hacen periódicamente desde mediados del siglo XIX. Gracias a ellos, podemos estudiar la demografía de España con mucha más precisión.

Contenido

- ¿Cómo ha cambiado la población de España a lo largo del tiempo?

- ¿Cómo se ha contado la población en España?

- La población española en la primera mitad del siglo XIX

- La población española en la segunda mitad del siglo XIX

- La población española en la primera mitad del siglo XX

- 1949-1964: El "baby-boom" y el movimiento masivo a las ciudades

- El final de la transición demográfica

- Para saber más

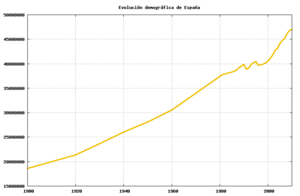

¿Cómo ha cambiado la población de España a lo largo del tiempo?

Crecimiento poblacional en el siglo XVIII y XIX

La población española creció de 7.5 millones a 10.5 millones de habitantes en el siglo XVIII. A principios del siglo XIX, el crecimiento se ralentizó por conflictos, como la guerra de Independencia, y la inestabilidad política. Sin embargo, el ritmo de crecimiento fue similar al del resto de Europa.

En este periodo, la fecundidad (número de nacimientos) aumentó. La mortalidad (número de muertes) disminuyó un poco, especialmente las muertes por catástrofes. La emigración fue muy baja porque las colonias americanas se independizaron. En la segunda mitad del siglo XIX, la población española creció más lento que la europea. Esto se debió a que la mortalidad seguía siendo alta y hubo importantes movimientos de personas hacia otros países.

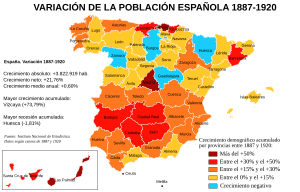

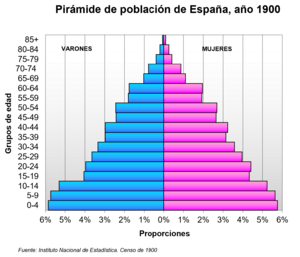

La población española en el siglo XX

La población de España creció mucho en el siglo XX. Pasó de 18.616.630 habitantes en 1900 a 40.499.791 en 2001. La mortalidad bajó muchísimo en los primeros 60 años del siglo. Aunque la fecundidad también disminuyó, el crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes) fue grande. Esto compensó la importante emigración entre 1900 y 1970.

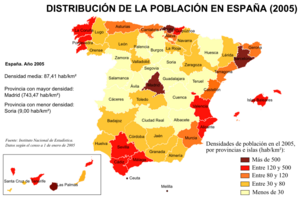

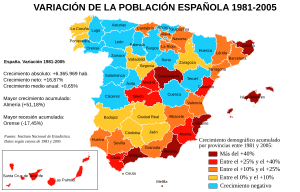

Durante el siglo XX también hubo grandes movimientos de personas dentro del país. La gente se mudaba de las zonas más pobres a las regiones industriales y del campo a las ciudades. A partir de los años 80, la población se estabilizó. Esto se debió a la baja natalidad y al envejecimiento de la población.

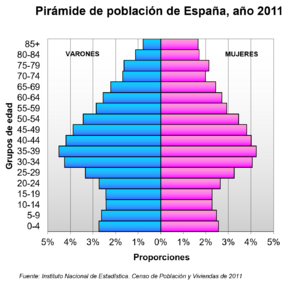

En los años 90, hubo un pequeño aumento de población. Este aumento se hizo más grande a principios del siglo XXI gracias a la llegada de personas de otros países. La población alcanzó los 46.815.916 habitantes en el censo de 2011.

- Anexo:Evolución demográfica de España

¿Cómo se ha contado la población en España?

Los primeros censos importantes

El censo de Aranda (1768-1769) no fue muy preciso. Sus datos solo se publicaron como un resumen. Indicaba una población de 9.159.999 habitantes.

El censo de Floridablanca (1787) fue más exitoso y se considera bastante fiable. Señaló una población de 10.268.110 españoles.

Un censo ordenado por Godoy en 1797, y publicado en 1801, indicó 10.541.221 habitantes. Sin embargo, este censo se considera menos exacto.

Después, la invasión napoleónica y la inestabilidad política impidieron hacer nuevos censos hasta 1857. Entre 1822 y 1850 se hicieron otros recuentos de población, pero no eran censos completos.

Primeros recuentos y estimaciones

En la primera mitad del siglo XIX, se hicieron varios censos basados en estimaciones de población por región.

| Año | Población | Características del censo |

| 1822 | 11.661.865 | Censo basado en un decreto que fijó una nueva organización territorial con 52 provincias, dando una población estimada a cada una. |

| 1826 | 13.940.234 | Censo realizado por la policía sobre las 33 provincias de España. Se consideró uno de los más exactos de la época. |

| 1831 1832 |

11.158.274 11.207.639 |

La inestabilidad política hizo que este censo no fuera muy exacto. |

Recuentos con la división territorial de 1833

En 1833 se estableció una nueva división territorial con 49 provincias. Esta división es importante porque se ha mantenido hasta hoy, permitiendo comparar la población de cada provincia. Un censo de ese año dio 12.286.941 habitantes. Un año después, otra estimación dio 12.338.283 habitantes.

Censos por registro diario

En 1837, la reina María Cristina de Borbón ordenó un censo con cifras referidas al mismo día. Pero no se pudo hacer por los altos costos de los conflictos.

El siguiente censo fue en 1846, con 12.162.872 habitantes. La exactitud de este censo es dudosa, ya que repite cifras de 1833 en muchas provincias. La última de estas estimaciones fue en 1850, con 10.942.280 habitantes.

La matrícula catastral de 1842

Esta matrícula no fue un censo exacto, pero sí la primera vez que se recogieron datos municipales en España. Los ayuntamientos debían informar sobre la riqueza de sus vecinos. Hubo mucho fraude porque no había agentes independientes para verificar los datos. Aun así, Pascual Madoz la usó para su diccionario geográfico. La matrícula registró 11.712.312 habitantes, un número probablemente inferior al real.

Los primeros censos oficiales

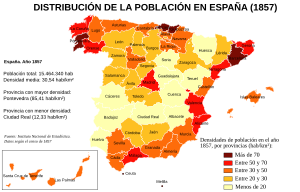

El censo de 1857 es el primer censo moderno de la historia de España. A partir de entonces, los censos se realizaron en 1860, 1877, 1887, 1897, 1900 y luego cada 10 años.

Los censos entre 1877 y 1996 dividían la población en tres grupos: presentes, ausentes y transeúntes. Daban dos valores: la población de hecho (presentes y transeúntes) y la población de derecho (presentes y ausentes). Las diferencias entre estas cifras solían ser pequeñas.

La población española en la primera mitad del siglo XIX

Después de un gran crecimiento en el siglo XVIII, el impulso demográfico disminuyó a finales de siglo. Esto se debió a conflictos como la guerra contra Francia (1793-1795) y contra Inglaterra (1796-1807). También hubo hambrunas y epidemias, como la de 1803-1804.

Especialmente importante fue el impacto de la guerra de Independencia (1808-1814). Además de las muertes directas, hubo desorden económico, hambrunas y un clima de inseguridad que redujo los nacimientos. Las consecuencias de esta guerra se sintieron por mucho tiempo, afectando a varias generaciones. La inestabilidad política y otros conflictos también frenaron el crecimiento.

Aun así, el crecimiento de la población española en la primera mitad del siglo XIX fue similar al promedio europeo. A pesar de los conflictos, los matrimonios fueron más frecuentes y la fecundidad aumentó. Sin embargo, la mortalidad siguió siendo alta, aunque hubo algunos avances como las vacunas. El cólera llegó a España y Europa, causando muchas muertes en varias oleadas (1833-1835, 1853, 1859, 1865 y 1885).

Otro factor que ayudó al crecimiento fue que la emigración fue baja en este periodo. La independencia de la mayoría de las colonias españolas redujo la salida de personas, a diferencia de lo que ocurría en Gran Bretaña y Alemania. La emigración a gran escala comenzaría a partir de los años 1850.

La población española en la segunda mitad del siglo XIX

| Evolución de la población española | |

|---|---|

| Año | Población |

| 1857 | 15.464.340 |

| 1860 | 15.645.072 |

| 1877 | 16.622.175 |

| 1887 | 17.549.608 |

| 1897 | 18.065.635 |

| 1900 | 18.616.630 |

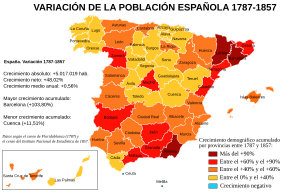

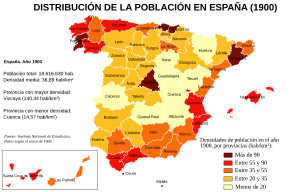

En la segunda mitad del siglo XIX, el crecimiento de la población española fue menor que en Europa Occidental. La población de España creció un 24%, mientras que en Países Bajos fue un 65%, en las islas británicas un 51% y en Italia un 42%.

Aunque la mortalidad española disminuyó, seguía siendo más alta que en los países vecinos. En 1900, la mortalidad en España era del 29 por mil, frente al 18 por mil en Europa Occidental. Esta gran diferencia no se pudo compensar.

En Europa, la mortalidad por enfermedades infecciosas bajó mucho gracias a la mejora del medio ambiente, el aumento del nivel de vida y el progreso en la higiene. Países como Suecia e Inglaterra aprobaron leyes de salud pública. En España, estas leyes no funcionaron bien hasta 1924, por falta de dinero o reglamentos. Las enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, afectaban sobre todo a las clases populares, que vivían en malas condiciones.

La epidemia de cólera también afectó a varias provincias españolas en 1853-1856, 1859-1860, 1865 y 1885.

Las crisis de subsistencias (falta de alimentos) también fueron importantes. Una mala cosecha seguía causando más muertes y menos matrimonios. Los años agrícolas malos (1856-1857, 1868, 1882 y 1887) fueron también años de descenso de población. Estas crisis afectaban más al interior que a las zonas costeras, donde se podían importar alimentos.

Otro factor del crecimiento demográfico más lento fue la emigración. Entre 1853 y 1903, las leyes españolas cambiaron de prohibir la emigración a fomentarla. La mayor emigración ocurrió a principios del siglo XX. La gente se iba principalmente a la colonia francesa de Argelia y, sobre todo, a América, especialmente a Argentina y Brasil. Las regiones de donde más emigraban eran Galicia, Canarias, Asturias y Cantabria.

Tasa de nacimientos por mujer de 1850 a 1899

La Tasa total de fecundidad es el número promedio de hijos que tiene cada mujer. Los siguientes datos son muy fiables para todo el periodo. Fuentes: OurWorldInData y Gapminder Foundation.

| Años | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | 1860 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tasa total de fecundidad en España | 5,13 | 5,07 | 5,01 | 4,95 | 4,89 | 4,83 | 4,78 | 4,72 | 4,66 | 4,75 | 4,86 |

| Años | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tasa total de fecundidad en España | 5,16 | 5,09 | 5 | 5,19 | 5,11 | 5,07 | 5,09 | 4,72 | 4,9 | 4,84 |

| Años | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tasa total de fecundidad en España | 4,83 | 4,83 | 4,82 | 4,81 | 4,8 | 4,79 | 4,78 | 4,78 | 4,74 | 4,7 |

| Años | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | 1890 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tasa total de fecundidad en España | 4,91 | 4,79 | 4,71 | 4,86 | 4,8 | 4,86 | 4,78 | 4,82 | 4,82 | 4,55 |

| Años | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Tasa total de fecundidad en España | 4,67 | 4,71 | 4,71 | 4,6 | 4,63 | 4,75 | 4,51 | 4,41 | 4,53 |

La población española en la primera mitad del siglo XX

| Evolución de la población española | |

|---|---|

| Año | Población |

| 1900 | 18.616.630 |

| 1910 | 19.990.669 |

| 1920 | 21.388.551 |

| 1930 | 23.677.095 |

| 1940 | 26.014.278 |

| 1950 | 28.117.873 |

| 1960 | 30.582.936 |

| 1970 | 33.956.047 |

| 1981 | 37.742.561 |

| 1991 | 39.433.942 |

| 2001 | 40.499.791 |

| 2006 | 44.708.964 |

| 2008 | 46.063.511 |

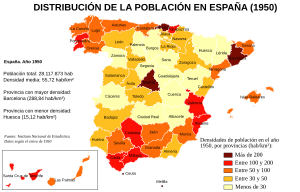

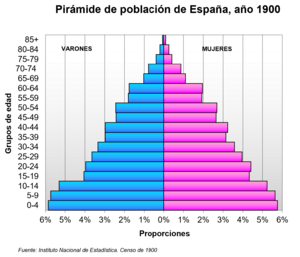

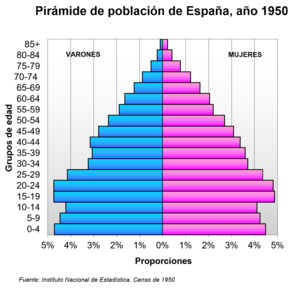

En la primera mitad del siglo XX, la población española creció más rápido que en el resto de Europa. Pasó de 18.616.630 habitantes en 1900 a 28.117.873 en 1950.

Disminución de la mortalidad

La mortalidad en España, que era muy alta en 1900 (28.8 por mil), fue bajando poco a poco. Disminuyó a 21.9 por mil en 1915, a 16.8 por mil en 1930, a 12.5 por mil en 1945 y a 10.8 por mil en 1950. La cantidad de personas que sobrevivían a todas las edades empezó a aumentar desde 1900. En 1900, de mil nacidos vivos, solo 570 llegaban a los veinte años; en 1950, esa cifra subió a 947.

Fue muy importante la disminución de la mortalidad infantil. Bajó del 185.9 por mil en 1901 al 64.2 por mil en 1950. Los avances en pediatría y farmacología, junto con la mejora en el cuidado de los niños y la intervención del gobierno, fueron las causas principales. Se crearon centros de higiene infantil y centros materno-infantiles.

Solo dos eventos frenaron temporalmente la disminución de la mortalidad: la gripe española de 1918-1920, la última gran epidemia en la Historia de España, y el conflicto civil (1936-1939). Las crisis por falta de alimentos dejaron de ser un factor importante en la mortalidad.

Disminución de la natalidad

La natalidad en España empezó a disminuir a partir de 1914. Aunque España no participó en la I Guerra Mundial, el país sufrió consecuencias como el aumento de precios y el crecimiento de las ciudades. Esto aceleró un cambio que ya se veía desde el descenso de la mortalidad en 1900. La gente empezó a tener menos hijos de forma voluntaria. La tasa bruta de natalidad bajó del 32.6 por mil en 1910 al 20.0 por mil en 1950. La disminución fue muy fuerte entre 1928 y 1935 (por la Gran Depresión) y durante el conflicto civil. Después del conflicto, la natalidad subió un poco, pero nunca volvió a los niveles anteriores a 1936.

En algunas regiones, como Cataluña, la natalidad empezó a bajar antes. En Canarias, la natalidad fue mucho más alta que en la península hasta los años 80.

Como la natalidad empezó a bajar más tarde y de forma más suave que la mortalidad, el crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes) fue importante. Esto siguió el modelo clásico de la transición demográfica.

El movimiento del campo a la ciudad

Hasta la I Guerra Mundial, el movimiento de personas del campo a la ciudad era pequeño. Desde 1880, había un flujo considerable de Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia hacia la zona industrial de Barcelona. Madrid y el País Vasco también recibían gente del campo. Sin embargo, hasta 1914, la mayoría de los emigrantes se iban a América.

Pero desde 1914, los países americanos pusieron más restricciones a la inmigración. Así, los españoles tuvieron que buscar trabajo en las ciudades más cercanas. La crisis en las zonas agrícolas y la demanda de trabajadores en las zonas industriales aceleraron este proceso.

La gente se movía de los pueblos pequeños a las ciudades más grandes. En 1900, el 50.8% de la población vivía en municipios de menos de 5.000 habitantes, y solo el 13.5% en municipios de más de 50.000. En 1950, solo el 33.5% vivía en localidades pequeñas, mientras que el 30.2% vivía en municipios grandes.

La emigración al extranjero

El movimiento de personas hacia Argentina creció mucho a principios del siglo XX, especialmente en 1912. Luego, este movimiento, impulsado por jóvenes que querían evitar el servicio militar, disminuyó en 1914.

La emigración hacia Francia ya existía en el siglo XIX, con muchos refugiados. Pero el número de españoles en Francia aumentó mucho a partir de 1914. La Primera Guerra Mundial hizo que Francia necesitara muchos trabajadores. España no participó en la guerra, pero muchos españoles se fueron a Francia. La mayoría venían de las provincias levantinas (Castellón, Murcia, Valencia, Alicante y Lérida). Después de la guerra, muchos regresaron, pero otros se quedaron. En 1931, la comunidad española en Francia alcanzó su punto más alto, con unas 350.000 personas.

Entre 1931 y 1936, la emigración a Francia disminuyó por la gran depresión. Cuando comenzó el conflicto civil, muchos se refugiaron en Francia. El éxodo republicano español fue masivo en 1939. Algunos se quedaron en Francia, otros se fueron a países de América y otros regresaron a España.

El nuevo gobierno español al principio puso obstáculos a la emigración. En 1946, se volvió a permitir la salida libre, principalmente hacia América, con muchos emigrantes entre 1948 y 1958. Sin embargo, por razones políticas, las autoridades españolas dificultaron la emigración a Francia hasta mediados de los años 50.

Impacto del conflicto civil

El conflicto civil en España (1936-1939) tuvo un gran impacto en la población. Los estudios demográficos estiman que hubo unas 540.000 muertes adicionales durante los años del conflicto y la posguerra inmediata. Además, la natalidad cayó en unas 576.000. Se calcula que unas 200.000 personas perdieron la vida debido a la violencia.

1949-1964: El "baby-boom" y el movimiento masivo a las ciudades

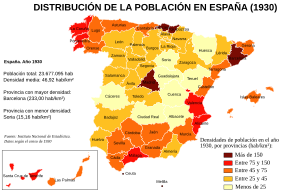

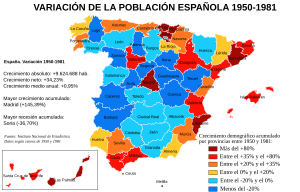

La población española pasó de 28.117.873 habitantes en 1950 a 37.742.561 en 1981.

La mortalidad sigue bajando

Durante este periodo, la mortalidad continuó disminuyendo. La creación de la Seguridad Social en 1963 hizo que la sanidad pública llegara a la mayoría de los ciudadanos. Los mayores logros fueron en la reducción de la mortalidad infantil, que bajó del 64.2 por mil en 1950 al 12.47 por mil en 1981.

La natalidad se estabiliza: el "baby boom"

Gracias a la buena situación económica, la tasa bruta de natalidad dejó de bajar e incluso subió un poco a partir de 1954. Se mantuvo alrededor del 21 por mil entre 1957 y 1966. Como la mortalidad en los primeros años de vida había bajado mucho, esto resultó en un gran aumento de la población joven, creando el fenómeno del "baby boom". En España, este "baby boom" ocurrió diez años más tarde que en el resto de Europa Occidental y Estados Unidos.

Esta tasa de natalidad se mantuvo mientras la mortalidad seguía bajando. Esto hizo que el crecimiento vegetativo (nacimientos menos muertes) fuera superior al 10 por mil en todos los años de este periodo. Fue el crecimiento más importante y duradero en la historia moderna de España.

Gran emigración a Europa Occidental

Después del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959, el gobierno no solo permitió la emigración a Europa, sino que la fomentó. La emigración a Europa Occidental fue masiva, principalmente de campesinos con poca formación. La gente se iba sobre todo a Alemania, Francia y Suiza. Eran en su mayoría hombres jóvenes que solían quedarse poco tiempo, unos tres años. A partir de 1967, la emigración disminuyó porque los países receptores pedían más cualificación, y se detuvo por completo con la crisis de 1973. Después de ese año, muchos emigrantes regresaron a España.

La emigración a América disminuyó a partir de 1959 hasta casi desaparecer.

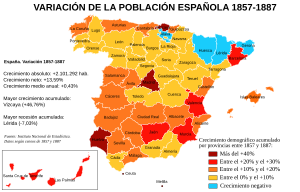

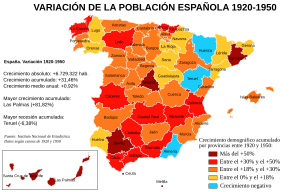

Un movimiento acelerado del campo a la ciudad

Entre 1950 y 1981, hubo un verdadero movimiento masivo del campo a la ciudad. Con este éxodo rural, la sociedad española se hizo definitivamente urbana, pareciéndose a la de otros países desarrollados. El exceso de trabajadores en el campo, que había causado muchos problemas sociales, se solucionó expulsando a la población campesina de sus lugares de origen. La gente se movía primero de las zonas rurales a las capitales de provincia. Luego, se dirigían a los grandes centros de desarrollo: las regiones industrializadas de Cataluña y el País Vasco, el centro político-industrial de Madrid, y la costa y las regiones industriales de la Comunidad Valenciana.

Así, el periodo 1950-1981 fue una época de grandes desequilibrios regionales, sin precedentes en la historia demográfica española. La provincia de Madrid ganó 2.800.675 habitantes, y la de Barcelona 2.386.615 (sus poblaciones se duplicaron en 30 años). Sin embargo, 23 provincias perdieron población, y zonas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla la Vieja y el antiguo Reino de León (excepto Valladolid), gran parte de Andalucía y Aragón (excepto Zaragoza) vieron reducida su población de forma importante.

Además, las zonas de emigración eran las menos pobladas, lo que hizo que las diferencias en la distribución de la población fueran aún mayores entre el interior, despoblado, y las zonas costeras y Madrid, con mucha más gente.

El final de la transición demográfica

Desde 1976, la caída de la tasa de fecundidad (número de hijos por mujer) hizo que el crecimiento de la población española se ralentizara. Se llegó a prever un crecimiento negativo para 2030. Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes desde finales de los años noventa ha permitido un nuevo aumento de habitantes. Este fenómeno ha provocado una tasa de crecimiento anual de alrededor del 1.7% desde 2001, algo nunca visto antes en la historia de España. El crecimiento vegetativo, aunque bajo, ha empezado a subir gracias a la mayor tasa de fecundidad de los nuevos residentes.

En 2010, debido a la situación económica, se registró la tasa de natalidad más baja desde 2003. El número medio de hijos por mujer disminuyó a 1.38, y el número de nacimientos bajó un 1.96% respecto a 2009.

Proyecciones de población del INE para 2021

En octubre de 2011, el INE publicó datos sobre la población de España para la siguiente década. Si la tendencia demográfica se mantiene (menos inmigrantes y menos nacimientos), se espera una disminución del 1.2% de la población hasta 2021. Esto significa una reducción de más de 500.000 habitantes, quedando en 45.6 millones. También se destaca que, debido a la pandemia, hay un descenso de personas mayores de 65 años. Para 2022, también se esperaban más fallecidos por esta causa.

Para saber más

- Evolución de la población española en la época precensal

- Evolución demográfica de España

- Evolución demográfica de los municipios de España

- Demografía de España

- Invierno demográfico

- Censos de población por país a nivel mundial