Cofiñal para niños

Datos para niños Cofiñal |

||

|---|---|---|

| localidad | ||

|

||

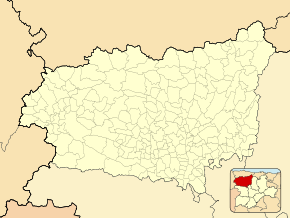

| Ubicación de Cofiñal en España | ||

| Ubicación de Cofiñal en la provincia de León | ||

| País | ||

| • Com. autónoma | ||

| • Provincia | ||

| • Partido judicial | Cistierna | |

| • Municipio | Puebla de Lillo | |

| Ubicación | 43°02′00″N 5°16′00″O / 43.033333333333, -5.2666666666667 | |

| • Altitud | 1180 m | |

| Población | 146 hab. (INE 2017) | |

| Gentilicio | cofiñalejo, -a | |

| Código postal | 24857 | |

| Pref. telefónico | 987 | |

| Patrón | San Adriano (8 de septiembre) | |

| Patrona | Fiesta de Las Ánimas (primer lunes de septiembre) | |

Cofiñal es una pequeña localidad española que forma parte del municipio de Puebla de Lillo, en la provincia de León, dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. Se encuentra en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio natural protegido. Cofiñal está situada a la izquierda del río Porma.

Los alrededores de Cofiñal limitan con el puerto de Las Señales al norte y con la región de Asturias al norte y noreste. También colinda con Maraña al este, Puebla de Lillo al sur, Redipollos al noreste e Isoba al noroeste.

El río Porma, que es un afluente importante del Duero, nace en esta zona y atraviesa Cofiñal. Antes de llegar a la localidad, el río recibe agua de varios arroyos como Zampuerna, Los Carros, del Pinar y de Pinzón. También se alimenta de una fuente cercana al puente Los Hitos. Más adelante, el río Isoba se une al Porma.

Historia de Cofiñal

Primeros habitantes y la época romana

Los primeros habitantes conocidos de estas tierras fueron los cántabros vadinienses. Vivían en castros (poblados fortificados) en lo alto de las montañas, no en los valles. El río Porma pudo haber sido un límite natural entre los cántabros y los astures, pueblos que solían tener relaciones pacíficas.

Los romanos llegaron a la zona y se interesaron por los minerales. Hay señales de que explotaron minas en el Valle de Riosol. Cerca de Isoba, a mediados del siglo XIX, se encontró una lápida romana que mencionaba el entierro de un militar de la familia de los Flavios.

Una de las vías romanas que conectaban León y Asturias pasaba por Cofiñal. Esta vía seguía el valle del Porma, pasaba por Puebla de Lillo y Cofiñal, y luego subía al puerto de San Isidro. Aún se pueden ver restos de este antiguo camino al norte de Isoba y en algunos puentes.

Cofiñal en la Edad Media

Durante la Edad Media, en tiempos de los reyes de León Alfonso III y Ordoño II, se repoblaron estas montañas con personas venidas del sur, conocidas como mozárabes.

En el siglo X, el Monasterio Real de Benedictinos de San Benito de Sahagún empezó a tener propiedades en esta región. En el año 920 ya poseían tierras aquí. En el 923, el rey Ordoño II les donó una zona llamada Tronisco, entre el río Porma y Cofiñal. Más tarde, en el 930, Ramiro II les dio el puerto de Pinzón.

Los monjes aumentaron sus propiedades comprando zonas de pastos, como Fonte Fascalia y Peña de San Justo, para alimentar a su ganado, especialmente sus rebaños de ovejas. El Pinar de Villaoscura, aunque rodeado por terrenos de Cofiñal, es propiedad de Puebla de Lillo.

En 1009, ya existía un poblado llamado Fuentefascasia. La cría de ganado, sobre todo de ovejas, llevó a la trashumancia, que es el movimiento de los rebaños desde los pastos de las montañas en verano hasta las zonas bajas en invierno.

En 1126, el rey Alfonso VII confirmó al monasterio de Sahagún la "Decanía de Cofiñal", que era una finca o iglesia rural. Más tarde, en 1217, el rey Alfonso IX donó el realengo (tierras del rey) de Cofiñal a Don Nuño Froilaz y su esposa.

La libertad de Cofiñal

El pueblo de Cofiñal buscó su independencia del monasterio de Sahagún durante el reinado de Felipe II. En 1582, el concejo (gobierno local) de Cofiñal decidió comprar los derechos sobre la villa al rey.

El concejo era la forma de gobierno local en los pueblos de esta montaña leonesa. En 1730, el Concejo de Cofiñal fue declarado libre, lo que significa que el pueblo se autogobernaba. Esto se menciona en el Catastro de Ensenada, un documento importante de la época.

Las Ordenanzas de Cofiñal, que eran las reglas para el gobierno de la villa, fueron aprobadas en 1773. Estas 80 reglas controlaban muchos aspectos de la vida en el pueblo, desde la economía hasta las costumbres sociales. Son de las pocas ordenanzas de esta montaña que se conservan.

A lo largo del siglo XIX, los señoríos (tierras controladas por nobles o monasterios) fueron desapareciendo. En 1870, una finca llamada "el Pinar" fue puesta en subasta pública, pero no se vendió.

El Catastro de Ensenada de 1757 describe Cofiñal como una villa con 87 casas y 57 vecinos. También menciona 5 molinos de harina.

En 1842, Cofiñal sufrió un gran incendio, según los escritos de Pascual Madoz.

Eventos históricos que afectaron a Cofiñal

A lo largo de la historia, Cofiñal fue testigo de varios acontecimientos importantes. Durante la Guerra Civil Española, la localidad se encontró en una zona de conflicto. El puente sobre el río Porma fue destruido para dificultar el avance de las tropas. En 1937, los vecinos de Cofiñal tuvieron que ser evacuados.

En 1871, un vecino de Cofiñal compró al Estado unas fincas, incluyendo un puerto llamado Nadaderos, que luego vendió a otros vecinos del pueblo. Estas propiedades se poseen de forma compartida.

Cultura y tradiciones de Cofiñal

Patrimonio arquitectónico

- Iglesia parroquial

La iglesia de Cofiñal, dedicada a su patrón San Adriano, data del siglo XVIII. Está construida con piedra y tiene un pórtico al sur. La puerta de entrada es un arco de 1753. En su interior, la cabecera tiene una bóveda y una capilla lateral con cúpula.

Tradiciones inmateriales

El Concejo Abierto

El concejo abierto es una forma de gobierno local muy antigua. Se basa en la convivencia, la libertad y el trabajo en equipo. Antiguamente, las mujeres no participaban en estas reuniones.

El concejo era muy importante para las comunidades rurales de León, ya que permitía a los vecinos autogobernarse y crear sus propias normas. Las reuniones se convocaban con un toque especial de la campana de la iglesia y se hacían en la "portalina" (entrada) de la iglesia los domingos. La asistencia era obligatoria y si no ibas, te multaban.

Las Ordenanzas Concegiles

Estas ordenanzas eran reglas que regulaban todos los aspectos de la vida en el pueblo. Las de Cofiñal, de 1773, tienen 80 artículos y son de las pocas que se conservan en esta zona.

El Pendón

Los pendones son grandes banderas que representan a la localidad en fiestas y romerías. Su origen se remonta a la Edad Media y están relacionados con la organización de los ejércitos.

Son un símbolo importante de la identidad leonesa. Un pendón tiene una vara larga de madera y una tela de seda o damasco con franjas de colores, como rojo y verde. Los colores blanco y azul suelen estar relacionados con lo religioso.

Desde 2004, la Asociación Cultural "Pendones del Reino de León" trabaja para investigar, difundir y promover estas tradiciones.

Los Toques de Campanas

Las campanas de la iglesia de Cofiñal han sido un medio de comunicación esencial para los vecinos. Antes de que existieran los relojes, las campanas marcaban el ritmo de la vida diaria.

- Anunciaban los actos religiosos, con toques diferentes para días festivos, domingos y días de trabajo.

- Su silencio en Viernes Santo y sus toques alegres en Sábado Santo marcaban momentos importantes.

- Anunciaban nacimientos y bodas.

- Daban la triste noticia del fallecimiento de vecinos, y si eran niños, tocaban "a gloria".

- Convocaban de urgencia, con un toque de "a rebato", en caso de desgracias como incendios.

- Llamaban a la Hacendera (trabajos comunitarios), a la Vecera (cuidado del ganado) y al concejo.

- Avisaban de la hora del Ángelus y se usaban para "ahuyentar" las tormentas.

En noviembre de 2022, la Unesco declaró el toque manual de campanas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Hilandorio

El hilandorio era una reunión social espontánea que se hacía en invierno, por la noche, en casa de algún vecino. Las familias se sentaban alrededor del fuego para ahorrar leña.

El nombre viene de "hilar". También se conoce como filorio, filandón, hila, entre otros, dependiendo de la zona. Es una tradición muy propia de toda la Región Leonesa.

En estas reuniones, las mujeres hilaban la lana y los hombres hacían pequeños trabajos manuales. Se contaban historias, cuentos, adivinanzas, chistes y cotilleos. A veces, si alguien tocaba un instrumento, se cantaban rimas.

Estas reuniones eran muy importantes para transmitir la cultura oral de generación en generación. Han sido declaradas Bien de Interés Cultural en 2010.

El hilandorio empezó a desaparecer con la llegada de la radio y, más tarde, la televisión. Hoy en día, se busca recuperar esta costumbre, adaptándola a los nuevos tiempos.

La Vecera

La vecera era cuando un grupo de animales de la misma especie (cabras u ovejas) de varios vecinos se llevaban a pastos comunes. Un vecino se encargaba de cuidarlos por turnos, según el número de animales que tuviera.

La Hacendera

La Hacendera era una tradición del concejo que obligaba a todos los vecinos a participar en trabajos comunitarios para el bien de la localidad. Se basaba en la ayuda mutua.

El presidente del pueblo indicaba a cada vecino qué herramientas debía llevar (pico, pala, carro, etc.) y coordinaba los trabajos. Si alguien no acudía, tenía que pagar una multa.

Los trabajos más comunes eran arreglar caminos, traer agua potable, limpiar ríos y zanjas, y en invierno, quitar la nieve de las calles. También se construían o reparaban casas para el maestro, la maestra o el cura, y se ayudaba en la construcción de nuevos cementerios.

Juegos tradicionales

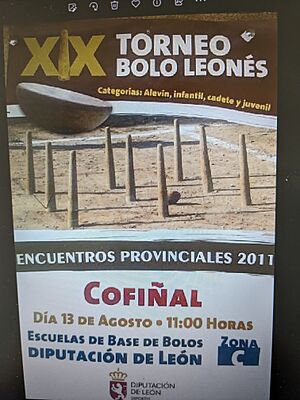

- Juego de Bolos

Los Bolos leoneses son un juego que se puede jugar individualmente, en parejas o en equipos. Se usan nueve bolos de madera y un bolo más pequeño llamado "miche". Las bolas no son redondas, sino semiesféricas. El objetivo es lanzar la bola para que pase entre el miche y otro bolo sin tocar una línea.

Este juego solo se practica en Cofiñal durante el verano. La Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León organiza campeonatos para mantener viva esta tradición.

- Juego de la Hita

Este juego, también conocido como la chita o tángana, consiste en lanzar discos de hierro (tejos) hacia un pequeño cilindro de madera llamado "tango" o "hita", sobre el que se colocan monedas. El jugador que derriba el tango y logra que su tejo quede más cerca de las monedas que el tango, se las lleva. Se jugaba mucho en Semana Santa y ahora forma parte de las fiestas patronales.

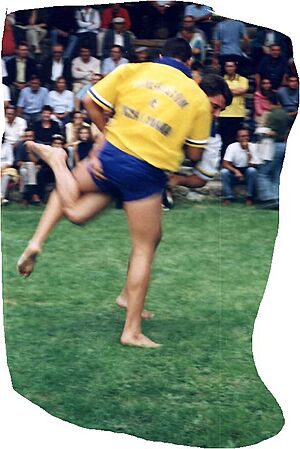

- Lucha leonesa

La lucha leonesa, popularmente llamada aluche, es una pelea entre dos personas. Cada luchador agarra el cinturón de cuero del oponente con ambas manos e intenta derribarlo al suelo siguiendo unas reglas.

Los luchadores usan pantalón corto, camiseta corta y un cinturón de cuero. No pueden usar calzado ni calcetines. Hay diferentes categorías por edad (benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y sénior) y por peso. También hay una categoría femenina.

Siempre ha habido luchadores famosos de la zona, y se fomentaba la rivalidad entre los luchadores de "la montaña" y "la ribera".

Fiestas de Cofiñal

La fiesta principal de Cofiñal se celebra el 8 de septiembre, en honor a su patrón, San Adriano. Las actividades principales son una misa solemne con procesión por las calles del pueblo y la celebración de "La Machorra".

Antiguamente, cuando el pueblo alquilaba los pastos a los dueños de los rebaños de ovejas, parte del pago era la entrega de "machorras" (ovejas que no se habían quedado preñadas). Hoy en día, las juntas vecinales compran corderos para esta celebración. Es una comida al aire libre para todos los vecinos, con música y baile.

Antes de esta fiesta, se celebran las fiestas de "Las Ánimas" el primer lunes de septiembre. Antiguamente, eran muy famosas y el domingo anterior había una feria importante donde se vendían cerdos y madreñas.

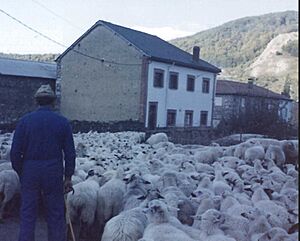

La Trashumancia

La Trashumancia es una práctica antigua en Cofiñal. Los rebaños de ovejas merinas pasaban el verano en estas montañas, desde finales de junio hasta finales de octubre. Luego, se dirigían a las dehesas del suroeste de España para pasar el invierno. Esto se hizo hasta finales del siglo XX.

Los rebaños venían desde zonas como Cáceres, siguiendo rutas tradicionales. A partir de los años sesenta, los rebaños comenzaron a ser transportados en tren y, más tarde, en camiones. En Cofiñal, había puertos de pasto como Fontasquesa, Tronisco y El Borugo, que eran propiedad de la comunidad, y Nadaderos, que era privado.

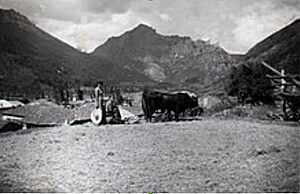

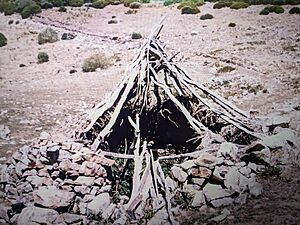

Al principio del Valle Pinzón, había un corral para las ovejas del pueblo y un chozo (refugio) para los pastores. Hoy en día, se ha reconstruido un corral y un chozo similar a los que usaban los pastores trashumantes.

Leyendas locales

- La Celadilla

Una leyenda cuenta que en el siglo VIII, un líder árabe llamado Tejón conquistó esta zona y construyó un castillo. Era muy cruel, pero los habitantes, cansados de sus crímenes, decidieron engañarlo. Se ganaron su confianza hasta que un día, Tejón aceptó una invitación a una boda y fue con poca escolta. Un grupo de montañeses lo esperaba escondido. Al darse cuenta de la trampa, Tejón exclamó: "cela mi caballo que hay traición", pero fue atacado y murió. Por esta "celada" (trampa), el lugar se llamó La Celadilla.

- Polma y Curienno

Esta leyenda se basa en un libro de 1586. Cuenta la historia de amor entre Polma, una doncella astur, y Curienno, un joven celta. Un cónsul romano se enamoró de Polma y se casó con ella. Curienno la liberó la noche de bodas y huyeron a las montañas de Cofiñal. Perseguidos por los romanos, cuando estaban a punto de ser atrapados, Curienno dio muerte a Polma para evitar que la capturaran y luego huyó, siendo asesinado en otro valle. Se dice que sus charcos de sangre se convirtieron en las fuentes de los ríos río Porma y Curueño, que finalmente se unen.

Galería de imágenes