Teoría marxista de la alienación para niños

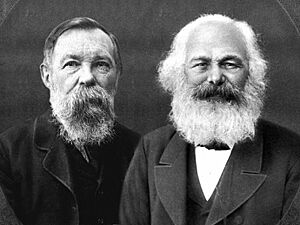

La teoría marxista de la alienación es una forma de entender cómo las personas pueden sentirse separadas o desconectadas de su trabajo, de los productos que crean, de otras personas y de sí mismas, especialmente en un sistema económico como el capitalismo. Esta idea fue desarrollada por Karl Marx.

Desde el punto de vista de esta teoría, un trabajador en el capitalismo no es visto solo como una persona, sino también como una "mercancía" o "fuerza de trabajo". Esto significa que su capacidad para trabajar se compra y se vende, como si fuera un objeto, para producir más dinero. La "Enciclopedia de Marxists Internet Archive" explica que la alienación es cuando las personas se sienten extrañas o ajenas al mundo en el que viven.

Karl Marx se inspiró en filósofos como Epicuro y Ludwig Feuerbach. Marx aplicó esta idea al estudio de cómo los trabajadores eran tratados y cómo funcionaba la propiedad privada. Para él, la alienación eran las distorsiones que el sistema capitalista causaba en la forma de ser de las personas. Aunque los trabajadores eran quienes sentían esta desconexión, Marx se enfocó en cómo las estructuras del capitalismo la provocaban.

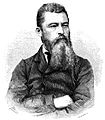

En sus escritos, como los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx habló de esta idea de "alejamiento del yo". Se basó en la obra de Feuerbach, quien decía que la idea de un dios sobrenatural hacía que los humanos se sintieran ajenos a sus propias cualidades naturales. Marx y Friedrich Engels respondieron a estas ideas en su libro La ideología alemana.

La base de la alienación en el sistema capitalista es que el trabajador pierde el control sobre su vida y su destino. Esto ocurre cuando se le quita la capacidad de decidir sobre sus propias acciones, de definir sus relaciones con otros y de poseer lo que produce con su trabajo. Aunque el trabajador es un ser humano con capacidad de decidir por sí mismo, en el sistema económico es dirigido por los dueños de los medios de producción (la burguesía) para obtener la mayor cantidad de ganancias posibles.

Hoy en día, el estudio de la alienación se ha vuelto más complejo debido a los cambios en la sociedad. Los mecanismos de alienación son ahora más sutiles y necesitan ser investigados. Autores como Herbert Marcuse han continuado analizando estas ideas.

Contenido

La desconexión en el trabajo

Para Marx y Engels, una característica fundamental de los seres humanos es su capacidad de transformar la naturaleza a través del trabajo. El trabajo es un proceso donde el ser humano interactúa con la naturaleza, la modifica y, al hacerlo, se modifica a sí mismo. Esto implica que las personas pueden imaginar y planificar lo que van a hacer. Sin embargo, bajo el capitalismo, el trabajo se convirtió para el obrero en algo pesado, en lugar de ser una necesidad o una fuente de alegría y realización personal.

En su teoría de la alienación, Karl Marx explicó que esta desconexión es una característica de ciertas etapas del desarrollo de la sociedad. La relacionó con la existencia de la propiedad privada y la forma en que se divide el trabajo. Así, la alienación afecta toda la actividad humana, porque cada tipo de trabajo se convierte en algo exclusivo de un grupo de personas, y lo que hacen les resulta ajeno a los demás.

Para Karl Marx, el ser humano necesita estar en contacto con la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Esta relación no es una forma de alienación, sino una conexión vital. La alienación surge cuando el producto del trabajo de una persona, en lugar de satisfacer sus necesidades, se vuelve algo ajeno a ella. Es decir, el producto adquiere una existencia independiente de quien lo produjo. Una vez que el producto se vuelve independiente, se genera el trabajo alienado, y el ser humano se vuelve cada vez más dependiente de las cosas que produce. Cuanto más produce y más activo es, menos siente que su vida le pertenece; su vida pasa a pertenecer al objeto que creó. Marx comparó esto con la religión, donde el ser humano se subordina a una idea abstracta de un dios.

Marx explicó que en el capitalismo, el capitalista compra el trabajo de otros con dinero, y los obreros venden su fuerza de trabajo (su "mercancía") por un salario. Para el obrero, su fuerza de trabajo es vital para subsistir. El obrero puede cambiar de capitalista, pero no puede dejar de trabajar para la clase capitalista sin dejar de existir. El trabajador no recibe el valor completo de lo que produce (la "plusvalía"), y esta situación lo priva de sus habilidades. Debido a la división del trabajo, a menudo ignora lo que está produciendo, lo que lo hace sentir fragmentado o desconectado.

Más tarde, en sus obras de las décadas de 1850 y 1860, Marx usó otros conceptos para describir cómo la alienación es una característica de las relaciones de producción en el capitalismo.

Tipos de desconexión

El concepto de alienación de Marx incluye cuatro aspectos principales:

- La relación del trabajador con el producto de su trabajo, que se siente ajeno y lo domina.

- La relación del trabajo con el acto de producir, que se siente como una actividad extraña que no le pertenece.

- Cómo el trabajo alienado hace que la naturaleza humana del hombre, sus capacidades y su propio cuerpo, se sientan ajenos a él.

- La consecuencia de que el hombre se sienta ajeno a su trabajo y a sí mismo es que también se siente ajeno a otros seres humanos.

Ernesto Castro se refiere a estos cuatro tipos como fetichismo, enajenación, reificación y cosificación.

Desconexión del trabajador de lo que produce (Fetichismo)

El diseño y la forma en que se produce un objeto no son decididos por los trabajadores ni por los consumidores, sino por la clase capitalista. Esta clase no solo se apropia de lo que se fabrica, sino también del trabajo intelectual de ingenieros y diseñadores, para que el producto guste al consumidor y se venda a un precio que dé la mayor ganancia.

Además de que los trabajadores no controlan el proceso de diseño y producción, la alienación describe cómo el trabajo (la actividad de producir) se convierte en una "mercancía" a la que se le puede dar un valor de intercambio. Es decir, el capitalista controla a los trabajadores y se beneficia de su esfuerzo, usando un sistema industrial que convierte el trabajo en productos que satisfacen la demanda del consumidor.

El sistema capitalista también convierte el trabajo en un concepto "concreto" de "empleo", por el cual se paga a los trabajadores un salario (lo más bajo posible) para asegurar la máxima ganancia para el capitalista. Esto es una forma de explotación, donde la actividad productiva se reduce a ganar dinero solo para sobrevivir. Las ganancias de la venta de productos, que podrían pagarse a los trabajadores, son apropiadas por las clases capitalistas: el "capitalista funcional" (que gestiona la producción) y el "rentista" (dueño de los medios de producción).

Marx explicó que la compra y venta de la fuerza de trabajo es solo una apariencia. En realidad, el capitalista intercambia una parte del trabajo ya realizado (que se apropia sin pagar su valor completo) por una cantidad cada vez mayor de trabajo vivo de otros. La propiedad, que al principio parecía basarse en el trabajo propio, ahora se ve como el derecho del capitalista a apropiarse del trabajo ajeno sin pagar, y para el obrero, como la imposibilidad de apropiarse de lo que él mismo produce.

Años más tarde, en la Crítica del Programa de Gotha, Marx afirmó que solo en una sociedad colectiva, donde los medios de producción son de todos, los productores no intercambiarían sus productos como mercancías. El trabajo individual formaría parte directamente del trabajo común, sin rodeos.

El misterio de las mercancías

El "fetichismo de la mercancía" es un concepto de Karl Marx en su obra El Capital. Describe cómo las relaciones entre personas (especialmente en la producción y el intercambio) se perciben como relaciones entre cosas (el dinero y los productos que se intercambian en el mercado).

En la época de Marx, "fetiche" se usaba para hablar de objetos a los que se les atribuían poderes mágicos. Marx aplicó esta idea a la economía. En una sociedad que produce mercancías, estas parecen tener una voluntad propia, como si fueran fantasmagóricas. Esto oculta la situación de los trabajadores, ya que los productos se presentan a los consumidores sin que estos vean el esfuerzo humano detrás de ellos.

Michael Heinrich explica que este misterio de la mercancía no es una manipulación de la clase dominante, sino que surge de la estructura de la sociedad y de la actividad que la reproduce. El valor de un producto parece surgir de la cosa misma, y no de las relaciones entre las personas que lo producen. Como dice Slavoj Žižek, la "lógica del valor de cambio sigue su propio camino, independientemente de las necesidades de las personas reales". El resultado es que parece haber una relación directa entre las cosas y no entre las personas. Las cosas (los productos) asumen el papel que corresponde a las personas (los productores), y las personas asumen el papel de las mercancías (la fuerza de trabajo).

Este misterio está relacionado con la idea de alienación de Marx, donde el objeto "cobra vida" y toma el lugar del ser humano, haciendo que la relación del productor con el producto sea ajena a los demás.

Marx dijo que la economía política oculta la alienación en el trabajo al no considerar la relación directa entre el trabajador y la producción.

El tema del fetichismo fue ignorado por mucho tiempo en el marxismo-leninismo, pero Georg Lukács y otros filósofos como Alfred Sohn-Rethel e Isaak Rubin comenzaron a estudiarlo más a fondo. Ernest Mandel señaló que el fetichismo de la mercancía no es solo una "prisión" para la conciencia, sino una necesidad del sistema capitalista. Slavoj Žižek combinó ideas del psicoanálisis para explicar el poder de engaño de la mercancía. El fetichismo de la mercancía también es clave en las teorías de la "sociedad del espectáculo" de Guy Debord y la "sociedad de consumo" de Jean Baudrillard.

Desconexión del trabajador de su actividad (Enajenación)

En el sistema capitalista, la producción de bienes y servicios se realiza con movimientos repetitivos y pequeños, que ofrecen poca satisfacción al trabajador por "un trabajo bien hecho". La fuerza de trabajo se convierte en un salario, y la desconexión del trabajador viene de la relación directa entre su trabajo y el salario que recibe.

El trabajador se siente desconectado de los medios de producción de dos maneras: por la obligación de trabajar por un salario y por el contenido del trabajo que se le impone. El trabajador se ve forzado a un trabajo que no desea como medio para sobrevivir; el trabajo no es voluntario, sino forzado. Solo puede rechazar esta obligación salarial a costa de su vida y la de su familia. La forma en que la propiedad privada está en manos de los dueños de la riqueza, junto con los impuestos del gobierno, obliga a la clase trabajadora a trabajar.

En El capital, Marx explicó que para que el dinero se convierta en capital (dinero invertido para obtener ganancias), el dueño del dinero debe encontrar en el mercado a un "obrero libre" en dos sentidos: libre para vender su fuerza de trabajo como mercancía, y libre de poseer cualquier otra cosa necesaria para activar su fuerza de trabajo, es decir, sin otras mercancías que vender.

En un mundo capitalista, nuestra supervivencia depende del dinero, por lo que no tenemos más opción que vender nuestra fuerza de trabajo y, por lo tanto, estar sujetos a las demandas del capitalista. En su trabajo, el trabajador no se siente realizado, sino infeliz; no desarrolla su energía física y mental libremente, sino que agota su cuerpo y su mente. Por eso, el trabajador solo se siente él mismo fuera del trabajo, y en el trabajo se siente ajeno a sí mismo.

El trabajo es "externo al trabajador", no es parte de su ser. Durante el trabajo, se siente miserable, infeliz y sus energías se agotan. El trabajo "mortifica su cuerpo y arruina su espíritu". El contenido, la dirección y la forma de la producción son impuestos por el capitalista. El obrero es controlado y se le dice qué hacer, ya que no posee los medios de producción y no tiene voz en ellos. La mente del trabajador, que debería ser libre y consciente, es controlada y dirigida por el capitalista. El trabajo "no es suyo, sino de otro", lo que significa que no puede crear libre y espontáneamente según sus propias ideas; la forma y dirección del trabajo pertenecen a otra persona.

Desconexión del trabajador de su esencia humana (Reificación)

La "esencia humana" o "ser genérico" de las personas no está separada de su actividad como trabajadores. Este "ser genérico" incluye todo el potencial humano. Se refiere a la esencia mental humana, caracterizada por muchos intereses y un "dinamismo psicológico", donde cada persona desea y tiende a participar en actividades que promueven la supervivencia mutua y el bienestar psicológico, a través de conexiones emocionales con otros y con la sociedad.

El valor de un ser humano radica en su capacidad de pensar en los objetivos de sus acciones como ideas intencionales, distintas de las acciones necesarias para lograr esa idea. Es decir, los seres humanos pueden ver sus intenciones como un "sujeto" y lo que producen como un "objeto". A diferencia de los animales, que actúan de forma directa sin una intención futura o consciente, los humanos sí lo hacen. Aunque la esencia humana de una persona no existe independientemente de actividades específicas condicionadas por la historia, se realiza cuando un individuo es libre de subordinar sus propias exigencias internas a las externas, y no a las exigencias impuestas por otras personas.

Marx y Engels explicaron que la maquinaria y la división del trabajo en el sistema actual quitan al trabajo su carácter autónomo y su encanto para el obrero. El trabajador se convierte en una parte de la máquina, realizando una operación mecánica y repetitiva. Los gastos para mantener a un obrero se reducen al mínimo necesario para vivir y tener hijos. Los trabajadores no solo son siervos de la burguesía y del Estado, sino que están bajo el control de la máquina, del capataz y del dueño de la fábrica. Este control es más cruel cuanto más abiertamente se declara que su único fin es la ganancia. Hombres, mujeres y niños se convierten en simples herramientas de trabajo, sin más diferencia que el costo.

Las relaciones de producción

La forma en que una persona piensa está influenciada por sus relaciones con otras personas y con las cosas que le permiten sobrevivir. La supervivencia depende de la cooperación con otros, por lo que la conciencia de una persona se forma colectivamente, no solo individualmente, porque el ser humano es un animal social.

A lo largo de la historia, para asegurar la supervivencia, las sociedades se han organizado en grupos con diferentes relaciones con los medios de producción. Un grupo social (clase) poseía y controlaba los medios de producción, mientras que otra clase trabajaba en ellos. En estas relaciones, el objetivo de la clase propietaria era obtener la mayor ganancia posible del trabajo de la clase obrera.

Cada vez que un nuevo tipo de economía reemplazaba a uno antiguo (por ejemplo, el feudalismo agrario fue reemplazado por el mercantilismo, y luego por la Revolución Industrial), el nuevo orden económico favorecía a la clase social que controlaba las tecnologías que hacían posible el cambio. De la misma manera, la forma de ser de las personas (su esencia humana) y sus valores cambiaban para que cada grupo aceptara y funcionara en el nuevo orden de las relaciones de producción.

A pesar de la promesa de que la industrialización mejoraría la vida de los trabajadores, la división del trabajo en el capitalismo frustró la esencia humana del trabajador. Convirtió a cada individuo, de ser una persona capaz de definir su valor a través de una actividad directa y decidida, en una parte mecánica de un sistema de producción industrializado. Además, la mecanización y automatización casi total del sistema industrial permitió a la clase capitalista explotar a la clase obrera, disminuyendo la capacidad del trabajador para sobrevivir materialmente.

Por lo tanto, cuando la clase obrera se desarrolle lo suficiente como fuerza política, hará una revolución y cambiará las relaciones de producción, pasando de un sistema capitalista a uno comunista. En la sociedad comunista, la relación de los trabajadores con los medios de producción sería igualitaria y sin conflictos, porque no habría diferencias artificiales sobre el valor del trabajo de una persona. La humanidad del trabajador (su esencia) sería respetada, y hombres y mujeres no se sentirían desconectados.

En la organización comunista, las relaciones de producción funcionarían de manera que cada trabajador sería empleado según sus capacidades y se beneficiaría según sus necesidades. Así, cada trabajador podría dirigir su esfuerzo a un trabajo productivo adecuado a sus propias habilidades, en lugar de ser forzado a un trabajo con salario mínimo, diseñado para extraer la máxima ganancia individual bajo el capitalismo.

En una sociedad comunista sin clases y gestionada colectivamente, el intercambio de valor entre el trabajo productivo de un trabajador y el beneficio de ese producto no estaría determinado por los intereses de una clase capitalista, sino que se dirigiría a satisfacer las necesidades de cada productor y consumidor. Aunque la producción se diferenciaría por las capacidades de cada trabajador, el propósito del sistema comunista estaría determinado por las necesidades colectivas de la sociedad, no por las exigencias de una clase social que vive a expensas de la mayoría. Bajo la propiedad colectiva de los medios de producción, la relación de cada trabajador con la producción sería idéntica y respondería a los intereses universales de la sociedad comunista. La distribución directa de los frutos del trabajo de cada trabajador, para satisfacer los intereses de la clase obrera (y por lo tanto los propios), crearía un estado de trabajo sin desconexión, que devolvería al trabajador el máximo control sobre su esencia humana.

Desconexión del trabajador de otros trabajadores (Cosificación)

El capitalismo convierte la actividad productiva en una mercancía que se puede vender en el mercado laboral, en lugar de ser una actividad constructiva que forma parte del esfuerzo colectivo para la supervivencia personal y la mejora de la sociedad. En una economía capitalista, los empresarios que poseen los medios de producción crean un mercado laboral competitivo para extraer la mayor cantidad de trabajo (valor) posible del trabajador, en forma de capital.

La forma en que se organizan las relaciones de producción en el capitalismo provoca un conflicto social al enfrentar a los trabajadores entre sí, en una competencia por "salarios más altos". Esto los aleja de sus intereses económicos comunes. El resultado es una "falsa conciencia", que es una forma de control ideológico ejercida por la burguesía capitalista a través de su influencia cultural. Además, en el sistema capitalista, la religión a veces ayuda a justificar las relaciones de producción, facilitando la desconexión del trabajador de su humanidad.

Marx explicó que una mayor división del trabajo permite a un obrero hacer el trabajo de varios, lo que aumenta la competencia entre los obreros. Los obreros no solo compiten vendiéndose más barato, sino también cuando uno solo hace el trabajo de muchos. La división del trabajo, impulsada por el capital, obliga a los obreros a esta competencia.

Así, cuanto más desagradable se vuelve el trabajo, más aumenta la competencia y disminuye el salario. El obrero se esfuerza por aumentar su salario trabajando más, ya sea más horas o produciendo más en cada hora. Esto acentúa los efectos negativos de la división del trabajo. El resultado es que, cuanto más trabaja, menos gana, porque compite con sus compañeros y se convierte en un competidor de sí mismo como miembro de la clase obrera.

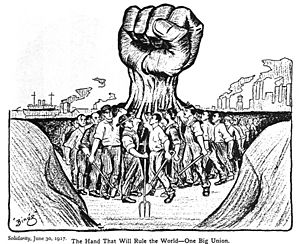

Para Marx y Engels, la clase obrera industrial es la única que, al no poder adquirir propiedad privada, puede superar esta contradicción. Esto se lograría aboliendo la propiedad privada burguesa, tomando conciencia de clase y organizándose en una revolución, para establecer un nuevo sistema post-capitalista llamado "comunismo", una sociedad sin clases sociales, sin dinero, sin Estado y sin propiedad privada. De ahí el lema: ¡Proletarios de todos los países, uníos!

Trabajo sin desconexión

Si el trabajo alienado (desconectado) genera infelicidad bajo la propiedad privada burguesa, en el capitalismo el trabajo es para el obrero "una desconexión de la vida", ya que se trabaja "para vivir", es decir, "mi trabajo no es mi vida". Marx expresó en su obra Notas sobre James Mill (1844) que en una sociedad comunista el trabajo sería una "manifestación libre de la vida" y, por lo tanto, "un disfrute de la vida".

Marx imaginó que en una sociedad comunista, al producir, cada persona afirmaría su individualidad y disfrutaría de saber que su personalidad es visible y real en el objeto creado. Al usar el producto de otro, se sentiría la satisfacción de haber satisfecho una necesidad humana y de haber creado algo que corresponde a la necesidad de otro. Así, cada uno sería un mediador entre las personas y la especie, confirmando su verdadera naturaleza humana y comunitaria.

Para Engels, la libertad del individuo y los procesos históricos se entienden juntos. Como dice en el Anti-Dühring: "la libertad es la comprensión de la necesidad". Por eso, la libertad comienza cuando el trabajo deja de ser una obligación.

En El capital, tomo III, Marx explica que el verdadero reino de la libertad solo comienza cuando el trabajo ya no está determinado por la necesidad. La libertad en este ámbito consiste en que la sociedad, los productores asociados, controlen su relación con la naturaleza de forma racional, en lugar de ser dominados por ella. Esto se haría con el mínimo esfuerzo y en condiciones dignas. Pero este sigue siendo un reino de la necesidad. Más allá de él, comienza el desarrollo de las fuerzas humanas como un fin en sí mismo, el verdadero reino de la libertad, que solo puede florecer sobre la base del reino de la necesidad. La reducción de la jornada laboral es la condición fundamental.

En La riqueza de las naciones, Adam Smith observó que el trabajo de un hombre en una sociedad simple era el trabajo de varios en una más avanzada. Pero en la sociedad moderna con división del trabajo, "el agricultor es solo agricultor y el industrial solo industrial". De manera similar, Marx y Engels expresaron en La ideología alemana (1845):

Desde el momento en que el trabajo se divide, cada persona se mueve en un círculo exclusivo de actividades que le son impuestas y de las que no puede salir. Si no quiere quedarse sin medios de vida, debe seguir siendo cazador, pescador, pastor o crítico. En cambio, en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus habilidades en la rama que prefiera, la sociedad se encarga de regular la producción general. Esto hace posible que una persona pueda dedicarse hoy a una cosa y mañana a otra, cazar por la mañana, pescar por la tarde y cuidar el ganado por la noche, y después de comer, si le apetece, dedicarse a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico.

Por estas razones, Marx entendía el comunismo no solo como un sistema socioeconómico, sino también como un proyecto de liberación y mejora "positiva" de la humanidad.

Marx creía que la abolición de una sociedad basada en el mercado por una sociedad democrática "completamente planificada" acabaría con la desconexión del trabajo. Esto ha generado un largo debate sobre la posibilidad de la planificación económica en el socialismo.

Ideas equivocadas

En el lenguaje de los autores relacionados con la sociología marxista, se llama "falsa conciencia" a las ideas que las personas tienen y que no coinciden (o incluso contradicen) sus condiciones de vida reales. Esto, además de no dar una visión clara de la realidad, hace difícil conocer la verdad.

Karl Marx (quien en realidad nunca usó el término "falsa conciencia" en su obra) enfatizó que los mecanismos de las ideas son parte del funcionamiento de una sociedad con clases, ya que ayudan a ocultar a sus miembros cuáles serían sus "verdaderos" intereses. Frente a este papel que confunde de las ideas de las clases dominantes (que se imponen como "sentido común"), Marx afirmó que "es el ser social el que determina la conciencia, no la conciencia la que determina el ser social". Con esto, Marx buscaba mostrar la relación entre las formas sociales de vida (las relaciones de clase) y sus formas de pensar y culturales (la "conciencia").

Friedrich Engels usó el término "conciencia falsa" en una carta de 1893 para describir cuando una clase subordinada acepta voluntariamente las ideas de la clase dominante. Engels la llamó "falsa" porque la clase se dirige hacia metas que no la benefician. La "conciencia", en este contexto, se refiere a la capacidad de una clase para identificarse políticamente y hacer valer su voluntad. La clase subordinada es consciente: juega un papel importante en la sociedad y puede hacer valer su voluntad si está unida en ideas y acciones.

El fenómeno de la falsa conciencia es un producto de la alienación. Si la actividad social de las personas está desconectada (no corresponde a sus necesidades y deseos), la conciencia de estas personas también lo estará. La falsa conciencia de los trabajadores asalariados se explica, entonces, por su existencia social como clase dominada.

Georg Lukács en Historia y conciencia de clase diferenció entre la "conciencia psicológica" (inmediata) de los trabajadores y la "verdadera conciencia de clase". La conciencia psicológica de los individuos es una "falsa conciencia"; es el conjunto de "los pensamientos reales, psicológicamente descriptibles y explicables que los hombres se forman de su situación vital". Un ejemplo de falsa conciencia es cuando un trabajador asalariado adopta las ideas de la burguesía. Esto también puede decirse como que ese trabajador carece de "conciencia de clase", ya que adopta una visión del mundo que no concuerda con sus intereses individuales y de clase, sino con los intereses de la burguesía. La conciencia atribuida "es la que tendría una clase dada en una situación vital determinada, si fuera capaz de entender perfectamente esta situación desde el punto de vista de su interés de clase".

Ideas filosóficas

Influencias de otros pensadores

En la teoría marxista, la alienación es una idea fundamental sobre el camino del ser humano hacia su realización personal. Ted Honderich, en el Oxford Companion to Philosophy (2005), describió las influencias de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Ludwig Feuerbach en Karl Marx.

Hegel y Marx usaron palabras alemanas como entäussern (separarse de uno mismo) y entfremden (volverse extraño) para indicar que la alienación se refiere a una auto-desconexión. Por lo tanto, la alienación es una falta de autoestima, la ausencia de sentido en la vida, que resulta de ser forzado a vivir sin oportunidad de realizarse.

En Fenomenología del espíritu (1807), Hegel describió las etapas del desarrollo del "espíritu humano", por las cuales las personas avanzan de la ignorancia al conocimiento de sí mismas y del mundo. Karl Marx afirmó que las ideas de Hegel sobre la ignorancia espiritual y la autocomprensión podían ser reemplazadas por conceptos materialistas: la ignorancia espiritual se convierte en alienación, y la autocomprensión se convierte en la realización de la esencia humana.

Desconexión y la historia

En La ideología alemana, Karl Marx dijo que las personas necesitan apropiarse de todas las fuerzas productivas existentes, no solo para lograr su propia actividad, sino también para asegurar su existencia.

Que los seres humanos necesiten psicológicamente actividades que los lleven a su realización personal es una consideración importante, porque el sistema capitalista en algún momento explotará y empobrecerá a los trabajadores hasta obligarlos a una revolución social para sobrevivir. Sin embargo, la alienación social sigue siendo una preocupación práctica, especialmente entre los filósofos contemporáneos del humanismo marxista. En The Marxist-Humanist Theory of State-Capitalism (1992), Raya Dunayevskaya describe el deseo de auto-actividad y realización personal entre los trabajadores asalariados que luchan por alcanzar objetivos básicos de vida en una economía capitalista.

Desconexión y las clases sociales

En el capítulo 4 de La Sagrada Familia (1845), Marx dice que capitalistas y trabajadores están igualmente desconectados, pero que algunas clases sociales experimentan la alienación de diferentes maneras:

La clase que posee y la clase trabajadora muestran el mismo estado de desposesión. Pero la primera se siente cómoda en su situación, se siente segura, sabe que la alienación es su propio poder y así parece tener una existencia humana. La segunda, en cambio, se siente destruida por esta pérdida de su esencia, y ve en ella su impotencia y la realidad de una vida inhumana. Se encuentra, como diría Hegel, en la humillación, pero se rebela contra ella, impulsada por la contradicción entre su naturaleza humana y su situación, que es una negación clara y absoluta de esa naturaleza. En este conflicto, los propietarios privados forman el partido conservador y los trabajadores, el partido destructor. Los primeros trabajan para mantener el conflicto, los segundos, para eliminarlo.

David Harvey en Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo (2014) habla de la "nueva alienación" como una contradicción que se desarrolla en el sistema capitalista actual. "Hoy en día, no solo los desposeídos se están rebelando, sino también aquellos que tienen, al menos en países como Brasil y Turquía, donde las clases medias urbanas y educadas rechazan los sistemas de los que se han beneficiado materialmente". Estas clases rechazan "el consumismo compensatorio", a "ser comprados con bienes materiales", lo cual "limita y encierra en lugar de liberar los horizontes de la realización personal".

Herbert Marcuse

Entre los autores inspirados por Marx que analizan la alienación, destaca Herbert Marcuse. Según Marcuse, además de la alienación en el trabajo (económica), que para Marx era la única real, la alienación también se da en la sociedad (a través de la lucha de clases), en la política (con el Estado), en las ideas (con la filosofía) y en la religión (que es el "opio del pueblo").

Todas estas forman parte de una "superestructura" determinada por las condiciones materiales de las relaciones de producción o una "infraestructura" social y económica. En la visión marxista, el Estado es un conjunto de "aparatos" al servicio de la clase dominante, y las ideas dominantes son una forma de ver el mundo que justifica los intereses de los explotadores como "leyes eternas".

Marcuse señaló que la idea de un nuevo tipo de ser humano como miembro de una sociedad socialista aparece en Marx y Engels en el concepto de "individuo completo", libre para participar en diversas actividades, lo que reemplazaría la sumisión del individuo a la división del trabajo. Sin embargo, estas actividades perderían su libertad si se realizan "en masa", porque incluso la sociedad socialista más auténtica heredaría el crecimiento de la población y la base masiva del capitalismo avanzado.

Marcuse explicó que el primer ejemplo de Marx de individuos libres que alternan entre cazar, pescar, criticar, etc., sonaba irónico desde el principio, indicando la imposibilidad de anticipar cómo los seres humanos liberados usarían su libertad. Sin embargo, este ejemplo también puede indicar que esta visión ha quedado obsoleta. El concepto posterior de Marx implica una separación continua entre el reino de la necesidad y el reino de la libertad, entre el trabajo y el ocio, no solo en el tiempo, sino también de tal manera que el mismo sujeto vive una vida diferente en ambos reinos. Según esta idea, el reino de la necesidad continuaría bajo el socialismo hasta el punto de que la verdadera libertad humana prevalecería solo fuera de la esfera del trabajo socialmente necesario.

La alienación se reduciría con la disminución progresiva de la jornada laboral, pero esta seguiría siendo un día de falta de libertad, racional pero no libre. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas productivas más allá de su organización capitalista sugiere la posibilidad de libertad dentro del ámbito de la necesidad. La reducción del trabajo necesario podría convertirse en calidad (libertad), no solo por la reducción, sino por la transformación de la jornada laboral, donde se eliminarían los trabajos que aturden, agotan y son casi automáticos del progreso capitalista. Pero la construcción de tal sociedad presupone un tipo de ser humano con diferente sensibilidad y conciencia: personas que hablarían un idioma diferente, tendrían gestos distintos, seguirían impulsos diferentes; personas que han desarrollado una barrera instintiva contra la crueldad, la brutalidad y la fealdad. Tal transformación instintiva es concebible como un factor de cambio social solo si entra en la división social del trabajo, en las propias relaciones de producción.

Ver también

- Teoría de la naturaleza humana (Karl Marx)

- Fetichismo de la mercancía

- Infraestructura y superestructura

- Falsa conciencia

- Explotación social

- Comunización

- Lucha de clases

- Capitalismo como religión

- Ejército industrial de reserva

Galería de imágenes

-

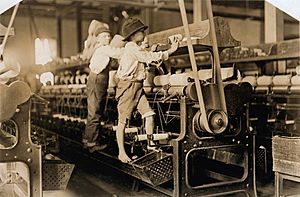

Niños trabajando en un telar en Macon, Georgia (1909). Según Marx, la maquinaria y la división del trabajo convirtieron a "hombres, mujeres y niños" en "simples herramientas de trabajo, entre los cuales no hay más diferencia que la del coste."

-

El filósofo Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) postuló el idealismo. Marx contrastará con su materialismo dialéctico.

-

El filósofo Ludwig Feuerbach (1804-1872) analizó la religión desde una perspectiva psicológica en La esencia del cristianismo (1841). De acuerdo con Feuerbach, divinidad es una proyección humana de su propia naturaleza.