Ética normativa para niños

La ética normativa es una parte de la ética que busca encontrar principios o reglas para saber cuándo una acción es correcta y cuándo no. Su objetivo es justificar por qué ciertas normas de comportamiento deberían ser seguidas. Un ejemplo muy conocido de un principio así es la Regla de Oro, que dice: "Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti".

Dentro de la ética normativa, hay tres ideas principales sobre cómo decidir si algo está bien o mal:

- El consecuencialismo dice que una acción es buena si sus resultados o consecuencias son favorables. Las diferentes versiones de esta idea discuten qué tipo de consecuencias son las más importantes. Por ejemplo, el egoísmo moral cree que una acción es correcta si beneficia a la persona que la hace. En cambio, el utilitarismo piensa que una acción es correcta si beneficia a la mayoría de las personas.

- La deontología sostiene que hay deberes que debemos cumplir, sin importar si las consecuencias son buenas o malas. Para esta idea, cumplir con esos deberes es actuar de forma correcta. Por ejemplo, cuidar a nuestros hermanos o hermanas es un deber, y no hacerlo sería incorrecto, incluso si eso nos trajera algún beneficio. Las diferentes teorías deontológicas no siempre están de acuerdo en cuáles son esos deberes.

- La ética de las virtudes se enfoca en la importancia de desarrollar buenos hábitos de conducta, llamados virtudes, y de evitar los malos hábitos, conocidos como vicios.

Contenido

Ética descriptiva: ¿Qué se cree y qué debería ser?

A veces, la gente confunde la ética normativa con la ética descriptiva. La ética descriptiva se encarga de investigar qué es lo que una sociedad o grupo de personas considera correcto o incorrecto. Es como un estudio de lo que la gente piensa sobre la moral.

En cambio, la ética normativa va más allá. No solo describe lo que se cree, sino que reflexiona sobre lo que *realmente* es correcto y por qué. La ética descriptiva solo dice "en esta sociedad, se cree que esto es correcto", sin decir si es verdad o no. La ética normativa, por otro lado, presenta argumentos lógicos para justificar por qué una norma es válida y debería aplicarse.

Relación con otras áreas de la ética

Además de la ética descriptiva, la ética normativa se conecta con otras partes de la ética. Por ejemplo, la metaética reflexiona sobre el lenguaje que usamos al hablar de moral y cómo se construyen las teorías éticas. No establece normas, sino que analiza cómo hablamos de ellas.

También está la ética aplicada, que toma las ideas de la ética normativa para resolver problemas morales concretos y actuales en la sociedad. Un ejemplo de ética aplicada es la bioética, que trata temas éticos relacionados con la vida y la salud.

Tipos de teorías normativas

Desde hace mucho tiempo, los pensadores han clasificado las ideas de la ética normativa. Hoy en día, las distinciones más importantes son entre las éticas consecuencialistas y las éticas deontológicas.

Las teorías éticas también se pueden diferenciar según lo que usan para decidir si algo es moralmente bueno. Pueden considerar:

- Las consecuencias de una acción (éticas consecuencialistas).

- Los hábitos y el carácter de una persona (ética de la virtud).

- Las intenciones detrás de una acción.

- Los deberes y reglas que se deben seguir (éticas deontológicas).

- Lo que beneficia a la mayoría o a los involucrados (como el utilitarismo, que busca la felicidad o el bienestar general).

Consecuencialismo

En la filosofía moral, el consecuencialismo es un tipo de teoría ética que dice que la forma de saber si una acción es correcta o incorrecta se basa solo en sus consecuencias. Es decir, una acción es moralmente correcta si produce un buen resultado. El consecuencialismo se relaciona con la idea de que el valor moral de una acción depende de su capacidad para generar cosas que son valiosas por sí mismas.

Los consecuencialistas suelen creer que una acción es correcta si es probable que produzca más bien que mal, comparada con otras opciones. Las diferentes teorías consecuencialistas no siempre están de acuerdo en qué se considera un "bien moral". Algunos ejemplos son el placer, la ausencia de dolor, la satisfacción de deseos o el bienestar general.

El consecuencialismo a menudo se compara con la ética deontológica, que se centra en las reglas y los deberes, sin importar los resultados. También se diferencia de la ética de la virtud, que se enfoca en el carácter de la persona que actúa, más que en la acción misma o sus consecuencias.

Deontología

La deontología (del griego δέον, -οντος déon, -ontos 'obligación', 'deber' y -logía 'conocimiento', 'estudio') es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una profesión. A su vez, es parte de la filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales.

La deontología también es la teoría en ética normativa según la cual existen ciertas acciones que se deben realizar, y otras que no se deben realizar, más allá de las consecuencias positivas o negativas que puedan traer. Es decir, hay ciertos deberes que se deben cumplir más allá de sus consecuencias. Para la deontología, las acciones tienen un valor en sí mismas, independientemente de la cantidad de bien que puedan producir. De acuerdo con la convicción de que hay acciones buenas o malas en sí mismas, se sigue el deber de realizarlas o de evitarlas. Una acción puede ser moralmente correcta, aunque no produzca la mayor cantidad de bien, porque es justa por sí misma. Sin embargo, las éticas deontológicas se vuelven cada vez más sensibles a la necesidad de considerar las consecuencias globales de las acciones. Si, por ejemplo, mediante una mentira se puede salvar una vida humana, un ético deontológico puede reconocer una ponderación de los resultados de la acción. No obstante, en estos casos, se tienen en cuenta las consecuencias de la acción y no el valor propio de la acción, con lo cual parecería que quedaría suspendida la deontología; aunque, en realidad, éticos deontológicos como el propio Kant consideran también que, aunque no es lícito realizar determinadas acciones (como mentir, en el caso de Kant), sí es posible para lograr un fin mayor el engañar en una situación, por ejemplo, si esta así lo requiere (en este ejemplo, diciendo algo que no sea una mentira directa, como una "media verdad", para lograr el mencionado fin, dejando que sea el otro quien se engañe en este caso salvando así dicha vida).

Los deontólogos son aquellos que consideran correcta una situación en la que más gente sea fiel a sus convicciones, pero a la vez tiene que juzgar correcto hacer algo que irremisiblemente ocasionará que más personas actúen incorrectamente.

Las éticas que pertenecen a este grupo se desarrollan a partir de un postulado humanista antropocéntrico; con esto postulan una moral humanista, ilustrada, que actúa sobre la política y el derecho. Esto orienta, presiona y critica; con la finalidad de fomentar una sociedad libre, democrática y abierta.

Existen dos principales tipos de deontología:

- Deontología aplicada: nos habla de los deberes de la vida cotidiana, si se debe hacer o no lo correcto en alguna situación.

- Deontología prescriptiva: determina el comportamiento con base en las reglas planteadas o necesarias para la convivencia.

El término fue acuñado por Jeremy Bentham, en su obra Deontología o ciencia de la moral, donde la define como la rama del arte y de la ciencia que tiene como objetivo actuar de forma recta y apropiada, se refiere a la exposición de «lo que es correcto» y «lo que debería ser». Bentham también considera que la base de este término se sustenta en los principios de libertad y utilitarismo. Por su parte, Rosmini establece la deontología no del ser, sino del deber-ser, es decir, lo que se debe de ser para poder considerarse perfectos.

El término surge en el siglo XIX como una nueva forma de llamar a la ética, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo se le tomó como la ética aplicada a la profesión específicamente. Todas las profesiones u oficios pueden contar con su propia deontología que indique cuál es el deber de cada individuo, es por ello que algunas de ellas han desarrollado su propio código deontológico.

Las normas deontológicas son incomprensibles sin la referencia al contexto o grupo social en el que son obligatorias. La obligación se circunscribe a ese grupo, fuera del cual pierden la obligatoriedad. Bajo el ojo deontológico se considerará correcta una situación en la cual las personas estén siguiendo sus convicciones, pero al mismo tiempo tiene que analizar si lo que hará provocará que más gente tome decisiones incorrectas (hipócritas).

Entre los éticos deontólogos cabe destacar a Immanuel Kant, William David Ross y Frances Kamm. De acuerdo a Sebastián Kaufmann, uno de los principios más importantes de la ética normativa es el imperativo categórico propuesto por Immanuel Kant:Para dicho imperativo una acción es moralmente buena cuando se funde en un principio con cualidades de ser universalizado. Podemos tomar como ejemplo la acción de mentir, esta actitud es generalmente inmoral pues si todos mintieran la confianza general dentro de las sociedades se arruinaría y por consecuencia no es una máxima universalizable.«Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza» (AA IV:421).

Ética de las virtudes

La ética de las virtudes es la corriente de estudio de la moral que parte en que esta surge de rasgos internos de la persona, las virtudes, en contraposición a la posición de la deontología —la moral surge de reglas— y del consecuencialismo —la moral depende del resultado del acto—. La diferencia entre estos tres enfoques de la moral yace más en la forma en que se abordan los dilemas morales que en las conclusiones a las que se llega.

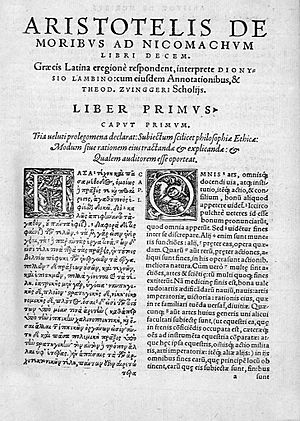

La ética de virtud es una teoría que se remonta a Platón y, de modo más articulado, a Aristóteles, quien consideraba que una acción es éticamente correcta si hacerla fuera propio de una persona virtuosa. Por ejemplo, si para el utilitarismo hay que ayudar a los necesitados porque eso aumenta el bienestar general, y para la deontología hay que hacerlo porque es nuestro deber, para la ética de virtudes, hay que ayudar a los necesitados porque hacerlo sería caritativo y benevolente.

Siendo la persona virtuosa aquella que cumple con un rol de manera excelente, por lo que cada individuo desarrolla su propio concepto de virtud. Por ejemplo, una médica es virtuosa por curar a sus pacientes y una diseñadora es virtuosa por su capacidad de crear imágenes plásticas placenteras. Sin embargo, las funciones a realizar se cuentan entre las relativas al hecho de que seamos agentes morales. Las virtudes correspondientes a tales funciones serían, por lo tanto, las virtudes éticas.

La ética de las virtudes busca explicar la naturaleza de un agente moral como fuerza motriz para el comportamiento ético. Explica que un ser, al realizar sus actos con la virtud propia de su identidad, sentirá satisfacción a la hora de realizar actos. En lugar de reglas (deontología) o consecuencialismo, que se deriva como correcto o incorrecto del resultado del acto en sí mismo.

Por ejemplo, un consecuencialista argumentaría que mentir es malo debido a las consecuencias negativas producidas por mentir, aunque un consecuencialista permitiría que determinadas consecuencias previsibles hicieran aceptable mentir en algunos casos. Un deontólogo argumentaría que la mentira siempre es mala, independientemente de cualquier "bien" potencial que pudiera venir de una mentira. Un partidario de la ética de la virtud, sin embargo, se centraría menos en mentir en una ocasión particular, y en lugar de eso consideraría lo que la decisión de contar o no una mentira nos dice del carácter y la conducta moral de uno. Como tal, la moralidad de mentir se determinaría caso por caso, lo cual se basaría en factores como el beneficio personal, el beneficio del grupo, y las intenciones (en cuanto a si son benévolas o malévolas).

Aunque la preocupación por la virtud aparece en varias tradiciones filosóficas, en la Filosofía occidental, la virtud es presente en la obra de Platón y Aristóteles, y aún hoy en día los conceptos clave de la tradición se derivan de la antigua filosofía griega. Estos conceptos incluyen areté (excelencia o virtud), phrónesis (sabiduría práctica o moral), y eudaimonia (felicidad).

En Occidente la ética de la virtud fue el enfoque predominante de pensamiento ético en los períodos antiguo y medieval. La tradición de la ética de las virtudes fue olvidada durante el período moderno, cuando el aristotelismo cayó en desgracia. La teoría de la virtud volvió a la prominencia en el pensamiento filosófico occidental en el siglo XX, y hoy es uno de los tres enfoques dominantes a las teorías normativas (las otras dos son la deontología de Kant y el consecuencialismo o teleologismo; donde podríamos incluir el utilitarismo). Varios filósofos contemporáneos han argumentado a favor de la "ética de las virtudes", entre ellos: Mortimer J. Adler, Richard Clyde Taylor, Martha Nussbaum y Rosalind Hursthouse.

Críticas a la ética de las virtudes

Algunos que apoyan la ética de la virtud dicen que una virtud debe ser útil para todas las personas. Es decir, si algo es una virtud, debería serlo para todos, sin importar quién sea. Por ejemplo, si la amabilidad es una virtud para las niñas, también debería serlo para los niños.

Otros, como Alasdair MacIntyre, creen que las virtudes nacen de la comunidad donde se practican. La palabra "ética" viene de "ethos", que significa costumbre o carácter de un pueblo. Esto quiere decir que las virtudes están ligadas a un lugar y un momento específicos. Lo que era una virtud en la antigua Atenas podría no serlo en una ciudad moderna. Sin embargo, esto no significa que las virtudes no puedan cambiar. Las personas pueden reflexionar y practicar las virtudes para mejorar su sociedad.

Otra crítica a la ética de la virtud es que no se enfoca en qué acciones están permitidas o prohibidas. En cambio, se centra en qué tipo de cualidades debe tener una persona para ser buena. Por ejemplo, un defensor de la virtud podría no decir que el asesinato es siempre incorrecto. Pero sí diría que alguien que comete un asesinato carece de virtudes importantes como la compasión o la justicia.

Los críticos dicen que esto hace que la ética de la virtud no sea útil para crear leyes universales. Algunos defensores de la virtud aceptan esto. Otros creen que las leyes deben ser hechas por personas virtuosas. También hay quienes piensan que un sistema de justicia puede basarse en las virtudes en lugar de solo en reglas. Aristóteles pensaba que el objetivo de la política era crear una sociedad donde los ciudadanos pudieran desarrollar virtudes.

Algunos defensores de la virtud responden a estas críticas diciendo que un "acto incorrecto" es un acto que muestra un vicio. Es decir, las acciones que no buscan la virtud o se alejan de ella serían consideradas "malas conductas".

La moral como guía de comportamiento

A veces, se dice que una persona "debería hacer X porque es moral", sin importar si le gusta o no. Se piensa que la moral tiene una fuerza especial que nos obliga a actuar. Sin embargo, algunos filósofos creen que esto es como darle poderes mágicos a la moral.

La filósofa británica Philippa Foot explica que la moral no tiene una fuerza que nos obligue a actuar, a menos que estemos motivados por otros factores. Ella dice que la gente solo se comporta moralmente cuando siente una obligación. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de tomar un libro sin que nadie nos vea, la obligación moral por sí sola no nos detendrá, a menos que *sintamos* que debemos hacerlo. Esto sugiere que la moral no tiene una fuerza que nos obligue más allá de nuestras motivaciones humanas normales. Entonces, la pregunta es: ¿qué papel juega la razón en motivar el comportamiento moral?

¿Qué nos motiva a ser morales?

La idea del imperativo categórico sugiere que la razón siempre nos lleva a un comportamiento moral específico. Sin embargo, Philippa Foot cree que los seres humanos están motivados por sus deseos. Desde su punto de vista, la razón nos ayuda a encontrar acciones que nos dan lo que queremos, no necesariamente acciones que son morales.

La forma en que está organizada la sociedad y nuestras motivaciones pueden hacer que la moral se sienta como una obligación. Pero esto solo ocurre porque nos hace sentir que las normas morales son inevitables, según Foot.

John Stuart Mill añade que las presiones externas, como el deseo de agradar a los demás, también influyen en esta sensación de obligación. Él la llama "conciencia humana". Mill dice que primero debemos usar la razón para saber qué es moral. Luego, debemos intentar que los sentimientos de nuestra conciencia coincidan con lo que nos dice la razón. Mill también explica que un buen sistema moral (como el utilitarismo) se basa en aspectos de la naturaleza humana que deben ser cultivados desde la infancia.

Mill cree que es importante entender que los sentimientos impulsan el comportamiento moral. Pero también reconoce que algunas personas pueden no tener esos sentimientos. Mill describe los factores que ayudan a las personas a desarrollar una conciencia y a comportarse moralmente.

Algunos textos populares, como The Science of Morality: The Individual, Community, and Future Generations (1998) de Joseph Daleiden, explican cómo las sociedades pueden usar la ciencia para ayudar a las personas a ser mejores.

Otras teorías éticas

La ética del cuidado, también conocida como ética relacional, fue desarrollada por pensadoras feministas como Carol Gilligan. Esta teoría dice que la moral surge de la empatía y la compasión. Destaca la importancia de las relaciones y la interdependencia para lograr objetivos éticos.

La ética pragmática es un poco difícil de clasificar. Esta idea sostiene que lo que es moralmente correcto evoluciona con el tiempo, de forma similar a cómo crece el conocimiento. Las normas y principios morales pueden mejorar a medida que investigamos y aprendemos más como sociedad. Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey son considerados los fundadores del pragmatismo. Un defensor más reciente de la ética pragmática fue James D. Wallace.

Galería de imágenes

-

El dilema del tranvía es un experimento mental que puede servir para ilustrar y poner a prueba distintas teorías éticas.

Véase también

En inglés: Normative ethics Facts for Kids

En inglés: Normative ethics Facts for Kids

- Axiología

- Teleología

- Ética de las virtudes

- Ética del cuidado

- Immanuel Kant