Historia del servicio eléctrico del Gran Buenos Aires para niños

La historia del servicio eléctrico en el Gran Buenos Aires es el relato de cómo la electricidad llegó y se distribuyó en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Desde que se instalaron los primeros generadores a finales del siglo XIX, la forma de producir, transportar y entregar electricidad ha cambiado mucho, con diferentes empresas y maneras de trabajar.

El Gran Buenos Aires es una zona muy importante en Argentina. Aquí vive cerca del 30% de la población del país, unos 13 millones de personas. También es el lugar con más industrias y actividad económica.

A partir de 1907, el servicio eléctrico fue manejado por empresas privadas extranjeras que tenían el control total (monopolios). Estas empresas, como CATE, CIAE, CHADE y CADE, no siempre ofrecían un buen servicio. Entre 1958 y 1991, una empresa del Estado llamada SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) también brindó el servicio. CATE, CHADE y CADE fueron diferentes nombres de la misma empresa a medida que cambiaban sus dueños.

En la década de 1990, el sistema eléctrico argentino cambió por completo. Se decidió que las empresas privadas se encargarían de los servicios públicos. Antes, una misma empresa hacía todo: generaba, transportaba y distribuía la electricidad. Con el nuevo sistema, se dividió en tres partes:

- Generación: donde se produce la electricidad. Aquí hay varias empresas que compiten.

- Transporte: que lleva la electricidad desde donde se produce hasta las ciudades. Este servicio lo dan empresas privadas que tienen el control total de ciertas zonas.

- Distribución: que reparte la electricidad a los hogares y negocios. También lo hacen empresas privadas que tienen el control total de ciertas zonas.

En el Gran Buenos Aires, la distribución está a cargo de tres empresas privadas: EDESUR, EDENOR y EDELAP. La electricidad la producen unas 55 empresas, la mayoría privadas, que están conectadas a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) desde 2006. El transporte de la electricidad lo hacen empresas como Pampa Energía y Transba.

Con el tiempo, el sistema ha sido controlado por pocos grupos económicos grandes. Hacia el siglo XXI, tres grupos principales manejan la mitad de la demanda y de los usuarios. Estos grupos son Pampa Energía, el Grupo Pagano y el Grupo Sadesa.

Contenido

Orígenes del Servicio Eléctrico

¿Cómo se iluminaban las calles antes de la electricidad?

Antes de la electricidad, las calles y plazas de Buenos Aires se iluminaban con velas, aceites y queroseno desde el siglo XVIII. En 1850, se empezó a usar el alumbrado de gas de carbón, con empresas como la Compañía Primitiva de Gas. Por casi un siglo, Buenos Aires tuvo un sistema de alumbrado público con estos métodos, lo que hizo que la llegada de la electricidad fuera más lenta.

La llegada de la electricidad y sus primeros intentos

Con la invención de la lámpara incandescente en 1880 por Thomas Alva Edison y el sistema trifásico en 1882 por John Hopkinson, la electricidad comenzó a usarse en las ciudades para iluminar, para el transporte público (tranvías y trenes) y para las fábricas. La electricidad fue clave en la Segunda Revolución Industrial, justo cuando Argentina y Buenos Aires crecían mucho en población y economía.

En 1881, una empresa inglesa ofreció instalar alumbrado eléctrico en Buenos Aires, pero la propuesta fue rechazada porque se consideró muy pronto. Al año siguiente, una empresa de Estados Unidos también ofreció el servicio, pero el intendente Torcuato de Alvear no dio el permiso. Entonces, esta empresa fue a La Plata, que aceptó el proyecto en 1883. Así, La Plata se convirtió en la primera ciudad de América Latina con alumbrado eléctrico y la primera central eléctrica del país.

La primera empresa eléctrica en Buenos Aires

El ingeniero argentino Rufino Varela fue quien instaló en 1887 la primera empresa de electricidad en Buenos Aires. Construyó la primera usina (central eléctrica) en el centro de la ciudad, en la calle San Martín, frente a la Catedral. La empresa de Varela daba luz eléctrica a hoteles, comercios y algunas casas.

La Municipalidad también contrató a Varela para el primer alumbrado eléctrico público en la calle San Martín, que luego se extendió a la calle Florida y al Parque Tres de Febrero. Varela también instaló luz eléctrica en el puerto para permitir el trabajo nocturno. En 1889, su empresa iluminó el segundo edificio del Teatro Ópera y el antiguo Teatro Colón, llegando a dar servicio a doce de las catorce salas de espectáculos de la ciudad.

Finalmente, en 1896, Rufino Varela fundó la Compañía General de Electricidad de la Ciudad de Buenos Aires (CGEBA), que se volvió la más importante. En 1909, la CGEBA y otras instalaciones de Varela fueron compradas por la Compañía Argentina de Electricidad (CADE), marcando el inicio de un control privado del servicio eléctrico en Argentina.

Empresas Iniciales y Monopolios

Otras empresas pioneras

En esos primeros años, surgieron muchas empresas pequeñas en los barrios que instalaban usinas para dar servicio a los vecinos. Algunas hicieron grandes inversiones, como la Sociedad de Luz Eléctrica Edison. En 1893, se creó la Compañía de Luz Eléctrica y Tracción del Río de la Plata (CLETRP), de origen inglés. La Primitiva de Gas también empezó a ofrecer servicio eléctrico en 1895.

A pesar de estos avances, Buenos Aires tardó en adoptar completamente la electricidad. La iluminación a gas o queroseno siguió usándose hasta bien entrado el siglo XX. La última farola no eléctrica se apagó el 19 de marzo de 1931.

La Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE)

La CATE nació de una gran empresa eléctrica alemana, la AEG, fundada en 1883 en Berlín. En 1895, la AEG quiso expandirse a América y eligió Argentina. Así, en 1898, se creó la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE).

En 1899, la Municipalidad de Buenos Aires le dio a la CATE un permiso para generar y distribuir electricidad. La CATE construyó su primera central en las calles Paraguay y Reconquista. Al principio, varias empresas competían en el servicio eléctrico, lo que era bueno para los usuarios. Sin embargo, la CATE fue comprando a las demás empresas, eliminando la competencia y empezando a controlar el servicio eléctrico en Argentina.

El modelo estatal de Montevideo

Mientras tanto, en la misma época, la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, decidió que el Estado manejara la generación y provisión de electricidad. Esto ocurrió porque el servicio privado era deficiente. En 1906, se creó la Usina Eléctrica de Montevideo, y luego la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), que existe hasta hoy.

El modelo estatal de Uruguay fue uno de los primeros en el mundo en ver la electricidad como un "servicio público". Esto les permitió invertir a largo plazo en energías renovables y se convirtió en uno de los sistemas más exitosos del mundo.

Intentos de control estatal en Buenos Aires

En 1903, el intendente Alberto Casares y el ingeniero Jorge Newbery (un pionero de la aviación argentina) propusieron que el servicio eléctrico fuera manejado por la Municipalidad, siguiendo el ejemplo de Montevideo. Buenos Aires ya tenía una Usina Eléctrica Municipal. Sin embargo, los proyectos de Casares y Newbery fueron rechazados por el Concejo Deliberante, que recibió presiones y actos de corrupción de la empresa CATE.

Cuatro años después, en 1907, el intendente Carlos T. de Alvear le dio el servicio eléctrico de la ciudad a la CATE, lo que causó un gran escándalo en los periódicos de la época.

El primer acuerdo de monopolio y la corrupción

En 1903, la CATE hizo un acuerdo con empresas inglesas para repartirse el mercado: los alemanes tendrían el control de la electricidad y los ingleses, el de los tranvías. Así comenzó un proceso de control total del mercado.

En 1907, la CATE obtuvo un permiso definitivo de la Municipalidad de Buenos Aires para dar el servicio eléctrico por 50 años, hasta 1957. Este plazo tan largo y las tarifas altas generaron sospechas de corrupción. El diario La Prensa criticó la concesión, diciendo que "esclavizaba a la Municipalidad a una empresa extranjera".

Se justificó el acuerdo con una "cláusula de reversión", que decía que al final del contrato, los edificios, máquinas y redes pasarían a ser propiedad de la Municipalidad sin costo. También se crearía un fondo para asegurar que las instalaciones estuvieran en buen estado. Sin embargo, esta cláusula no se cumplió, y el plazo de la concesión se extendió aún más debido a que las empresas sobornaron a funcionarios, causando grandes problemas económicos a la ciudad.

En 1910, la CATE inauguró la Central Dock Sud, que fue la planta de generación eléctrica más grande de América Latina en ese momento. Poco después, apareció un nuevo competidor: la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad.

La Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE)

La Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE) se fundó en 1911. Aunque su nombre sugería que era italiana, en realidad era suiza, con capitales de empresas como Franco Tosi y Pirelli.

En 1912, la Municipalidad de Buenos Aires le dio a la Ítalo una concesión por cincuenta años, hasta 1962. La Ítalo comenzó a producir y distribuir electricidad en el centro y sur de la ciudad. El intendente Joaquín S. de Anchorena y otros funcionarios justificaron esta decisión diciendo que dos empresas generarían competencia y bajarían las tarifas. Pero esto no sucedió, porque la CATE y la Ítalo ya habían acordado no competir, repartiéndose las zonas de la ciudad. Al dejar sus cargos en la Municipalidad, estos funcionarios pasaron a formar parte del directorio de la Ítalo.

La Ítalo comenzó con plantas pequeñas para el consumo familiar. En 1916, inauguró la Usina Pedro de Mendoza en La Boca.

Cambios y Desafíos en el Siglo XX

La CHADE y el control del mercado

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) hizo que las empresas que controlaban el mercado en Argentina se hicieran más fuertes, incluyendo las del sector eléctrico. La situación era tan grave que la Cámara de Diputados creó una comisión para investigar estas empresas, que mostró la falta de competencia.

Cuando Alemania perdió la guerra, la CATE tuvo problemas financieros. En 1921, fue vendida a la Compañía Hispano Argentina de Electricidad (CHADE), con sede en España. Sin embargo, la CHADE no era principalmente española, sino que pertenecía a Sofina, un poderoso grupo mundial con sede en Bélgica. Sofina también era dueña de la Compañía de Tranvías Anglo Argentina, que controlaba los tranvías y trenes subterráneos de la ciudad.

Bajo la dirección de Francisco Cambó, la CHADE y luego su sucesora, la CADE, llevaron a cabo una política de sobornos a políticos en Argentina, Chile y Uruguay. Se dice que sobornaron a presidentes como Marcelo T. de Alvear y Agustín P. Justo.

A fines de la década de 1920, los grandes grupos mundiales Sofina (europeo) y Ebasco (estadounidense) acordaron repartirse el mercado eléctrico argentino. Sofina se quedó con el área de Buenos Aires (que ya había repartido con la Ítalo), y Ebasco con el resto del país. Este control del mercado retrasó la electrificación del campo y favoreció el uso de centrales termoeléctricas (que usan carbón o petróleo) en lugar de centrales hidroeléctricas (que usan agua).

Las "súper-usinas" de Puerto Nuevo

En 1927 y 1932, la CHADE y la Ítalo inauguraron dos grandes usinas termoeléctricas en terrenos ganados al Río de la Plata en Puerto Nuevo. La usina de la CHADE tenía una gran potencia, y la de la Ítalo también.

Estas usinas se construyeron en Puerto Nuevo para que el carbón pudiera descargarse directamente de los barcos que lo traían de Inglaterra. La Municipalidad entregó estos terrenos gratis a las empresas, esperando que la reducción de costos se tradujera en tarifas más bajas. Sin embargo, ni la CHADE ni la Ítalo bajaron las tarifas.

En la década de 1920, las dos empresas eléctricas de Buenos Aires extendieron su control a los municipios cercanos, comprando las empresas eléctricas locales.

CHADE-CADE: un cambio de nombre

En 1936, en medio de un escándalo, la CHADE cambió su nombre a CADE (Compañía Argentina de Electricidad), para dar la impresión de que la empresa se había vuelto argentina.

Investigaciones y el Informe Rodríguez Conde

En 1942, el grupo FORJA publicó una investigación sobre los problemas de las concesiones eléctricas, realizada por Jorge Del Río. FORJA era un grupo que denunciaba cómo las empresas extranjeras controlaban la economía argentina. La investigación de Del Río fue importante para las acciones que tomaría el gobierno más adelante.

En 1936, la CHADE-CADE y la CIAE sobornaron a funcionarios para extender sus concesiones por 40 años más y eliminar la cláusula que las obligaba a entregar sus bienes a la ciudad. En 1957, se intentó anular esta medida, pero el presidente Arturo Frondizi volvió a concederles el servicio, esta vez sin plazo fijo. La presidenta María Estela Martínez de Perón finalmente anuló la decisión de Frondizi en 1975.

En 1943, el gobierno del general Pedro Pablo Ramírez creó comisiones para investigar a los monopolios eléctricos. Una de ellas, la Comisión Rodríguez Conde, investigó a la CHADE-CADE y la CIAE en Buenos Aires. Esta comisión descubrió cómo funcionaba la corrupción, incluyendo el intercambio de mensajes secretos entre las empresas.

El informe final de la Comisión Rodríguez Conde, terminado en 1944, decía que la CADE y su antecesora, la CHADE, eran "focos potentes de explotación pública y de explotación social, política y administrativa". Proponía cancelar las concesiones y expropiar las empresas.

El gobierno de Perón y la electricidad estatal

Aunque la CADE y la CIAE no fueron nacionalizadas durante el gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), sí se nacionalizó la ANSEC, que operaba en gran parte del país. Perón creó la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica y apoyó el desarrollo de usinas cooperativas. Su plan energético incluía la electrificación rural y la prohibición de nuevas concesiones de energía y gas a empresas privadas, dejando estos servicios a cargo del Estado.

Durante el gobierno de Perón, también se creó la Dirección Nacional de Energía y las Centrales Eléctricas del Estado (CEDE). La Constitución de 1949 estableció que las fuentes de energía eran propiedad de la Nación y los servicios públicos eran responsabilidad del Estado.

En 1950, se crearon las Empresas Nacionales de Energía (ENDE) para manejar la comercialización y distribución de combustibles y energía. El Estado compró varias compañías eléctricas en el interior del país, consolidando un sistema energético integrado. Perón también impulsó la diversificación energética, creando la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y construyendo 41 centrales hidroeléctricas en todo el país.

Interconexión nacional

El gobierno de Perón inició la interconexión del sistema eléctrico nacional, para que todas las ciudades y usuarios del país recibieran electricidad de las mismas usinas y centrales. Esto hizo el servicio más eficiente y separó la generación de energía (centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares, etc.) de la distribución local. Este proceso de interconexión nacional se completaría en 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el nombre de Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Dictaduras y Privatizaciones

La dictadura de 1955 y las concesiones

En 1955, una dictadura militar derrocó al gobierno de Perón. Esta dictadura eliminó la Constitución de 1949, que establecía que las fuentes de energía eran propiedad de la Nación.

En 1956, una comisión consultiva de la dictadura recomendó aprobar los decretos del Informe Rodríguez Conde, cancelando las concesiones de la CADE, la CIAE y la ANSEC. Sin embargo, en 1957, otra comisión aconsejó declarar nulos los decretos de 1936 y restablecer las concesiones originales de 1907 y 1912. El dictador Pedro Eugenio Aramburu siguió este último consejo.

El gobierno de Frondizi y las empresas eléctricas

Pocos meses después, asumió la presidencia Arturo Frondizi. Frondizi envió al Congreso un proyecto para crear una nueva empresa llamada Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires), integrada por la CADE y el Estado. La CADE se quedó con el 72% del capital y el Estado con el 28%. El acuerdo también garantizaba una ganancia mínima del 8% anual para la empresa. Tres años después, Frondizi ordenó que el Estado comprara todas las acciones de la CADE, lo que significó un gran beneficio para la empresa privada y no se cumplió la "cláusula de reversión" de 1907.

En 1962, venció el plazo de la concesión original de la Ítalo (CIAE). Frondizi impidió que los bienes pasaran a la Municipalidad de Buenos Aires, autorizando a la empresa a seguir a cargo del servicio sin límite de tiempo y dándole el derecho de vender sus activos al Estado en cualquier momento.

SEGBA como empresa estatal

SEGBA, como empresa estatal, operó junto con la empresa suiza Ítalo entre 1961 y 1979. A pesar de los aumentos de tarifas, los cortes de luz eran frecuentes, lo que ocultaba los problemas de la CIAE.

En 1967, se creó HIDRONOR para construir y operar centrales hidroeléctricas en la zona del Comahue. En 1968, se inició la construcción de la Central Nuclear Atucha I, la primera central nuclear de Latinoamérica, que fue conectada al sistema eléctrico nacional en 1974.

Durante la presidencia de Héctor José Cámpora en 1973, SEGBA tuvo un período de "autogestión" bajo la dirección de Juan José Taccone. En este tiempo, se lograron ejecutar muchos proyectos, se entregó más energía y se redujeron los cortes. También se inició la construcción de la Represa Salto Grande (con Uruguay) y se habilitaron otras centrales hidroeléctricas.

Bajo la gestión estatal, en las décadas de 1970 y 1980, aumentó mucho la proporción de energía hidroeléctrica y atómica, llegando al 41% en 1990.

La anulación del decreto de Frondizi

Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón (1973-1976), se investigaron las irregularidades de la Ítalo. En 1975, una comisión fijó el valor de la empresa en 35 millones de dólares. El Sindicato de Luz y Fuerza denunció la ilegalidad de la Ítalo y exigió que se anulara la prórroga de Frondizi. Finalmente, en febrero de 1976, la presidenta Martínez de Perón anuló la concesión de Frondizi e intervino la empresa.

La dictadura de 1976 y la estatización de la Ítalo

El 24 de marzo de 1976, una dictadura militar derrocó al gobierno. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien había sido presidente de la CIAE, derogó el decreto de la presidenta Martínez de Perón. En 1979, la empresa fue vendida al Estado por 394,5 millones de dólares, a pesar de que sus bienes eran viejos y habían sido tasados en 35 millones cuatro años antes. Esta compra se convirtió en un nuevo escándalo.

Durante estas operaciones, Juan Carlos Casariego, un funcionario del Ministerio de Economía que se oponía a la compra, fue secuestrado y desaparecido por un grupo de la dictadura. Su hija afirmó que su padre consideraba la compra de la Ítalo un fraude enorme.

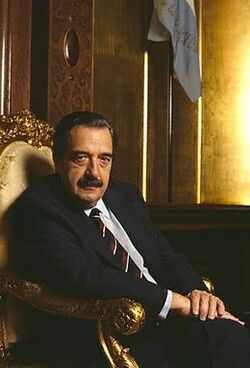

Informe de la Comisión parlamentaria de la Ítalo de 1985

Cuando Argentina recuperó la democracia en 1983, el Congreso creó una comisión para investigar los delitos en la venta de la Ítalo al Estado. La comisión encontró mucha información que señalaba la relación entre las violaciones de derechos humanos y el poder económico. Las conclusiones de la comisión se presentaron en un informe en 1985, pero el gobierno de Raúl Alfonsín no lo publicó. La comisión presentó una denuncia penal por fraude al Estado, pero nadie fue condenado.

Crisis energética de 1988/89

Al final del gobierno de Raúl Alfonsín, Argentina sufrió una grave crisis energética a fines de 1988. Esta crisis llevó a una nueva privatización del sistema eléctrico.

Un estudio de SEGBA mostró que la mayoría de los equipos de la ex-CIAE estaban muy viejos. El Estado había pagado casi 400 millones de dólares por bienes que pronto se convertirían en chatarra. La situación se volvió insostenible y causó cortes de luz programados en todo el país.

La crisis empeoró en el verano de 1988/1989 debido a las altas temperaturas y la sequía, que redujeron la producción de las usinas hidroeléctricas. Además, hubo problemas en centrales nucleares y un incendio que afectó una línea de transporte de energía. Para enfrentar la crisis, el gobierno redujo el uso de energía eléctrica y aplicó cortes rotativos.

La Reprivatización de los Años 90

El plan de privatizaciones de Menem

En julio de 1989, Carlos Menem asumió la presidencia en medio de una gran crisis económica. En ese momento, el mundo estaba cambiando, con la caída del Muro de Berlín y el ascenso de Estados Unidos como única superpotencia. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recomendaron privatizar las empresas estatales y eliminar regulaciones.

Menem adoptó estas recomendaciones y privatizó la mayoría de las empresas estatales, incluyendo SEGBA y gran parte del sistema eléctrico nacional. Las privatizaciones también buscaban pagar la deuda externa. Se usó un mecanismo llamado "capitalización de la deuda externa", que permitía comprar empresas estatales entregando títulos de deuda a su valor nominal, aunque en el mercado valían mucho menos.

En el caso de SEGBA, sus activos se vendieron por 1294 millones de dólares, pero el Estado absorbió deudas por 1480 millones de dólares, lo que significó una pérdida. Las empresas privadas recibieron activos sin deudas, con la esperanza de que invirtieran, lo que también se estimuló con la virtual dolarización de las tarifas.

El sector eléctrico se dividió en tres partes: generación, transmisión y distribución. El transporte y la distribución pasaron a ser monopolios privados. SEGBA fue disuelta y sus activos se vendieron a nueve empresas:

- Distribución: Edenor, Edesur y Edelap.

- Transmisión: Transener.

- Generación: Central Puerto SA, Central Costanera SA, Central Dock Sud SA, Central Dique SA y Central Pedro de Mendoza SA.

La privatización se justificó diciendo que acabarían los apagones. Sin embargo, en 1999, volvieron a producirse apagones, algunos de los más largos de la historia argentina. En 2017, se informó que el promedio de cortes había aumentado a 35 horas anuales por usuario, mientras que con la estatal SEGBA era de 8 horas.

El nuevo sistema se completó con dos organismos:

- El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que regula y controla a las empresas privadas.

- La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), una empresa mixta que coordina las acciones de todas las partes del sistema.

La privatización también llevó a una reducción drástica de trabajadores y un aumento de trabajadores con contratos más flexibles.

Edenor, Edesur y Edelap

El nuevo sistema eléctrico privatizado dividió el servicio en Buenos Aires entre muchas empresas, lo que hizo más difícil la coordinación y el control. La mayoría de la gente solo conoce la empresa que distribuye la electricidad en su zona: Edenor, Edesur o Edelap.

En cuanto a la generación, durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), se completó el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en 2013, lo que significa que todo el país, incluyendo Buenos Aires, recibe electricidad de un sistema único de centrales conectadas.

El transporte de la electricidad a Buenos Aires se realiza mediante dos subsistemas: el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión (STAT), controlado por Pampa Energía, y el Sistema Troncal (ST), dividido en cinco partes, cada una controlada por una empresa, como Transba para Buenos Aires y el AMBA.

A fines de los años 90, las empresas enfrentaron problemas económicos debido a las deudas, a pesar de las altas tarifas. Esto llevó a una fuerte reducción de inversiones y mantenimiento, y a un deterioro en la calidad del servicio.

Edesur

EDESUR comenzó a operar el 1 de septiembre de 1992. Fue la primera empresa generadora en ser privatizada. Los apagones afectaron mucho su imagen, generando sanciones y protestas. El gobierno adjudicó el 51% de sus acciones a un consorcio de empresas.

Edenor

EDENOR se organizó para la venta de sus acciones y comenzó a operar el 10 de septiembre de 1992. Su objetivo era distribuir y comercializar energía eléctrica en la zona norte de la Capital Federal y varios municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Edelap

La Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP), que era la unidad de negocios de SEGBA en La Plata, fue entregada en concesión a un consorcio. La concesión era por 95 años y facultaba a la empresa a ser el distribuidor exclusivo en seis municipios del sur de Buenos Aires.

El gran apagón de 1999

En el verano de 1999, el sector bajo la gestión de la empresa Edesur sufrió un apagón de hasta catorce días, que dejó sin electricidad a más de 600.000 personas. La mitad de la ciudad quedó a oscuras y en caos, causando muertes y protestas. Fue el apagón más grande en la historia argentina.

La investigación determinó que el apagón se debió a negligencias de Edesur. La empresa fue condenada a pagar a los usuarios. Este desastre fue aprovechado por el grupo español Endesa para tomar el control de Edesur, lo que estaba prohibido por las reglas de privatización.

Crisis y Desarrollo Reciente

Crisis de 2001 y 2003-2007

Para el año 2000, persistían problemas como la falta de inversiones en generación, lo que generaba riesgo de desabastecimiento. La crisis socioeconómica de 2001 llevó a una devaluación del peso y al congelamiento de tarifas, afectando la rentabilidad de las empresas.

Después de la crisis, el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) buscó mantener los precios bajos para tarifas, transporte y combustibles, y usó subsidios para impulsar la economía. El crecimiento económico a partir de 2003 triplicó la inversión anual en distribución y transporte de energía, principalmente con aportes del Estado.

Años 2003-2015

En la última década, se realizaron muchas obras para proveer energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Se construyeron nuevas centrales y se ampliaron otras, como la Central Termoeléctrica Modesto Maranzana en Río Cuarto y la central Guillermo Brown. Estas inversiones permitieron cubrir el constante aumento de la demanda de electricidad.

Presidencia de Macri (2015-2019)

En enero de 2016, con la llegada de un nuevo gobierno, los costos de la electricidad subieron mucho. Un mes después, el presidente transfirió acciones de una empresa de transporte eléctrico a una empresa de su propia familia.

Apagón "inédito" de 2019

El 16 de junio de 2019, se produjo un colapso histórico de la red de transmisión eléctrica que dejó sin luz a más de 45 millones de usuarios en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay. La provincia de Tierra del Fuego no fue afectada porque no está conectada a la red nacional. El presidente Macri lo calificó como un "caso inédito".

Siete horas después del apagón, el gobierno informó que desconocía la causa, pero que era poco probable que se repitiera. El sistema de líneas de alta tensión es privado desde los años 90 y es gestionado por la empresa Transener, controlada por Pampa Energía.

Galería de imágenes

-

Segundo edificio del Teatro Ópera, construido en 1889. La empresa del ingeniero Rufino Varela instaló en su interior una usina eléctrica que lo transformó en la primera sala latinoamericana con luz eléctrica. Doce de las catorce salas de Buenos Aires tuvieron luz eléctrica provista por la empresa pionera de Varela.

-

El político catalanista y conservador Francisco Cambó fue el presidente de la CHADE. Impuso una gestión empresarial que promovió sistemáticamente la corrupción.

-

En la foto al fondo, imagen actual de la súper-usina de la Ítalo en Puerto Nuevo. La CHADE y la Ítalo promovieron la construcción de centrales térmicas y bloquearon la construcción de centrales hidroeléctricas.

-

Tapas de fusibles de la CHADE y la CADE en un barrio del oeste de la Ciudad de Buenos Aires. Testigos de la amplia extensión de la empresa, miles de estas tapas sobreviven hoy en día en el Gran Buenos Aires.