Pueblos indígenas de Chile para niños

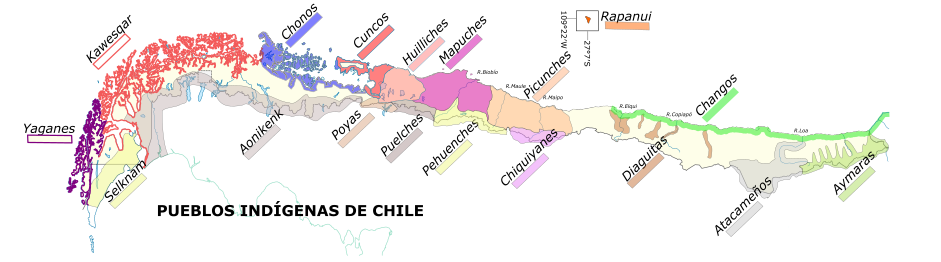

Los pueblos indígenas o pueblos originarios de Chile son las comunidades que han vivido en el territorio que hoy conocemos como Chile mucho antes de la llegada de los exploradores europeos en el siglo XVI. Estos pueblos incluyen diversas culturas de América y también un pueblo de origen de las islas del Pacífico.

Se sabe que los seres humanos han habitado Chile desde hace al menos 14.500 años. Esto se descubrió gracias a restos arqueológicos encontrados en un lugar llamado Monte Verde, en el sur del país. Desde entonces, muchas sociedades vivieron en Chile antes de la llegada de los españoles. Se calcula que más de un millón de personas vivían aquí antes de la conquista española.

La llegada de los europeos tuvo un impacto muy grande en la población indígena. Su número disminuyó mucho debido a enfermedades nuevas, conflictos, trabajos forzados y condiciones de vida difíciles. Además, muchos de los que sobrevivieron tuvieron que dejar sus costumbres y unirse a la sociedad que se estaba formando. Algunos pueblos incluso desaparecieron por completo.

Desde el siglo XIX, el Estado chileno implementó medidas que afectaron las tierras de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la "Ocupación de la Araucanía" y la creación de "reducciones indígenas" limitaron su acceso a sus tierras ancestrales. Un informe de 2003 reconoció estos hechos y sugirió formas de compensar, como reconocer sus derechos sobre la tierra y permitirles participar más en las decisiones del país.

A pesar de estos desafíos, los pueblos indígenas siguen siendo una parte importante de Chile. Desde 1993, el Estado reconoce oficialmente a 11 pueblos indígenas. Según el censo de 2024, más de 2 millones de personas se identificaron como indígenas, lo que representa el 11,5% de la población total. Los grupos más grandes son los mapuche, seguidos por los aimara, diaguita, quechua, atacameño o lickanantay, colla, chango, rapanui, kawésqar, selk'nam y yagán.

Los pueblos indígenas en Chile a menudo enfrentan situaciones difíciles, como un trato injusto por su origen y mayores tasas de pobreza y desempleo. Sus peticiones incluyen ser reconocidos en la Constitución, que se respeten sus derechos sobre sus tierras y tener más autonomía para decidir sobre sus asuntos.

Contenido

Historia de los pueblos originarios de Chile

Vida en el Chile prehispánico

La forma de vida de los pueblos en el territorio chileno no fue igual en todas partes. Esto dependía de las características del lugar donde vivían. Los restos más antiguos se encontraron en Monte Verde, en la Región de Los Lagos, y tienen entre 14.500 y 18.500 años. En el norte, los primeros registros son de hace unos 12.000 años. En la zona central, hay pruebas de presencia humana de hace unos 11.000 años.

En la Isla de Pascua, se cree que la gente llegó mucho después. La teoría más aceptada es que personas de las islas del Pacífico, posiblemente de las Islas Marquesas, se establecieron allí alrededor del año 1000.

En el norte de Chile, los grupos que vivían en la costa, como los chinchorro y los changos, eran principalmente pescadores y recolectores. En el altiplano, surgieron culturas que vivían en un solo lugar y cultivaban la tierra, influenciadas por civilizaciones como la tiahuanaco. En el Norte Chico y la zona centro-norte, se desarrollaron pueblos que cultivaban y hacían cerámica, como la cultura El Molle y la Aconcagua.

En el sur, se establecieron diferentes sociedades que hablaban mapudungún. Su forma de vida combinaba la agricultura, la ganadería, la caza y la recolección. En el extremo sur, vivían culturas que usaban canoas, como los chono, yagán, selk'nam y kawésqar. Ellos eran muy buenos navegando por los canales australes. En las llanuras de la Patagonia, vivían pueblos como los tehuelches o aonikenk y los selk'nam, que se dedicaban principalmente a la caza.

A mediados del siglo XV, el Imperio Inca se expandió y llegó a Chile. Varios pueblos del norte, incluyendo los aimara del Altiplano, fueron parte de este imperio. En el centro del país, el avance inca fue detenido por los promaucaes cerca del río Maule. La presencia inca influyó tanto en los grupos que dominaron como en los que permanecieron independientes. El imperio construyó fortalezas y caminos para asegurar sus territorios. Investigaciones recientes sugieren que en el valle del Mapocho, donde hoy está Santiago, hubo un importante centro administrativo inca.

Conquista española y el período colonial

Después de la conquista del Imperio Inca, los españoles rápidamente tomaron el control del Norte Grande de Chile. Las expediciones de Diego de Almagro (1535-1537) y Pedro de Valdivia iniciaron la conquista de Chile, enfrentándose a varios pueblos indígenas del Valle Central. El conflicto con los mapuches dio origen a la Guerra de Arauco, que duró más de cuatro siglos.

Después de décadas de conflictos, el dominio español se estableció hasta el río Biobío, que se convirtió en "la Frontera". En las zonas bajo control español, los pueblos indígenas fueron sometidos y trasladados a "pueblos de indios". Aunque legalmente eran considerados "vasallos libres de la Corona", no tenían los mismos derechos que los europeos. La población indígena disminuyó drásticamente debido a los conflictos, las enfermedades traídas de Europa y la explotación en los trabajos forzados.

Durante los tres siglos de dominio español, hubo una mezcla entre indígenas y españoles, dando origen a la población mestiza, que con el tiempo se convirtió en el grupo más numeroso.

En los territorios no dominados por los españoles, los grupos indígenas mantuvieron su libertad, pero fueron influenciados. Misioneros convirtieron a algunos pueblos al catolicismo, y hubo comercio y acuerdos diplomáticos. Las relaciones entre colonizadores e indígenas, especialmente mapuches, variaron entre períodos de conflicto y paz, con acuerdos llamados "parlamentos".

Las Leyes de Burgos de 1512 establecieron que los indígenas eran hombres libres con derechos de propiedad. No podían ser explotados, pero debían trabajar para la Corona a través de los españoles.

La República y la asimilación forzada

La independencia de Chile tuvo una relación compleja con los pueblos indígenas. Aunque los líderes independentistas vieron a los mapuches como un símbolo de resistencia, algunos grupos indígenas se unieron a las tropas españolas durante la "guerra a muerte".

Los líderes chilenos querían crear un país con ciudadanos iguales, eliminando las antiguas divisiones sociales. Aunque los indígenas fueron reconocidos como ciudadanos, las leyes de votación exigían tener propiedades y saber leer y escribir, lo que excluyó a muchos. Además, la eliminación de los líderes indígenas hizo que perdieran su representación política. Esto fue muy claro en el centro de Chile, donde las tierras comunitarias indígenas fueron vendidas.

Aunque un acuerdo en 1825 reconoció la autonomía mapuche al sur del río Biobío, el Estado chileno avanzó en la incorporación de sus territorios. A mediados del siglo XIX, se promovió la llegada de colonos alemanes, y las tierras mapuches fueron incorporadas tras la ocupación de la Araucanía (1861-1883).

La ocupación de la Araucanía fue gradual. Desde 1850, colonos chilenos entraron en tierras mapuches mediante compras dudosas y la expansión de haciendas. La falta de control facilitó que se despojara a los indígenas de sus tierras.

En el caso de los huilliches, este proceso comenzó después de la independencia. El gobierno restableció la figura del Comisario de Naciones para regular los derechos de propiedad indígena. Entre 1824 y 1848, se entregaron "Títulos de Comisario" y "Potreros Realengos" para formalizar la propiedad indígena.

Desde 1866, el gobierno chileno adoptó políticas para incorporar el territorio mapuche. Se promulgaron leyes que declaraban estas tierras como propiedad del Estado para la colonización. Esto buscaba evitar que especuladores se apropiaran de ellas y facilitar la asignación de tierras a inmigrantes europeos.

Período de la asimilación forzada (1881-1931)

Durante finales del siglo XIX y principios del XX, el Estado chileno consolidó su control sobre los territorios indígenas. Esto se hizo con leyes y acciones militares. La ocupación de la Araucanía, la anexión de territorios aimara y atacameño después de la Guerra del Pacífico, la incorporación de Rapa Nui en 1888 y la expansión en la Patagonia afectaron profundamente a estos pueblos.

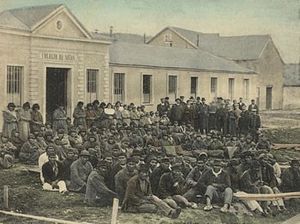

La resistencia mapuche a la invasión chilena duró hasta 1881. Aunque en Santiago se creía que el territorio estaba vacío, los mapuches tenían una organización social y territorial clara. Para controlar la zona, el Estado implementó la "reducción" o "radicación", moviendo a las comunidades a tierras menos productivas. Este proceso buscaba que se unieran a la sociedad chilena o que desaparecieran como pueblo.

En 1884, se creó una comisión para entregar "Títulos de Merced" a comunidades mapuches. Sin embargo, los mapuches perdieron la mayor parte de sus tierras, quedándose con solo 500.000 hectáreas. Además, la concentración de tierras en manos de algunos líderes alteró la estructura social tradicional.

El proceso de radicación fue lento y a menudo injusto. Las comunidades debían probar que habían poseído sus tierras continuamente, lo cual era difícil. En muchos casos, las tierras fueron entregadas a particulares, reduciendo aún más la propiedad indígena.

Otros pueblos indígenas también fueron sometidos a políticas de control y asimilación. Después de la Guerra del Pacífico, la anexión del territorio aimara marcó el inicio de la "chilenización", con políticas que ignoraron sus diferencias culturales. Los atacameños fueron forzados a dejar su idioma y costumbres.

En las regiones del sur, especialmente en Tierra del Fuego, la expansión de la ganadería llevó al desplazamiento y la desaparición de los pueblos australes. El caso más extremo fue la desaparición de los selk'nam, ante la inacción del Estado.

En Rapa Nui, la isla fue incorporada a Chile en 1888. Esto puso fin a la esclavización de los rapanui por expediciones extranjeras que habían reducido su población en el siglo XIX. Sin embargo, la isla quedó bajo la administración de una compañía ganadera extranjera, y sus habitantes no tuvieron derechos de ciudadanía.

El proceso de apropiación de tierras y radicación mapuche generó un conflicto que sigue hasta hoy. Las políticas de asimilación forzada, aunque respaldadas por leyes, tuvieron efectos duraderos. Hasta bien entrado el siglo XX, las comunidades indígenas siguieron luchando por sus derechos y la recuperación de sus tierras.

Período de la integración (1931-1973)

Durante el siglo XX, aunque los pueblos indígenas tenían igualdad de derechos ante la ley, la situación de desplazamiento y despojo de siglos anteriores los dejó en una posición vulnerable. Tenían mayores índices de pobreza y dificultades para leer y escribir que el resto de la población. Como otros grupos, muchos indígenas se mudaron de sus comunidades a las ciudades, lo que llevó a que algunos perdieran sus costumbres.

En Rapa Nui, gracias a gestiones de Monseñor Rafael Edwards Salas, la isla pasó a ser controlada por la Armada de Chile, reduciendo el poder de la empresa extranjera. Después de varias protestas del pueblo rapanui, en 1952 la isla pasó a depender totalmente de la Armada. En 1964, se promulgó la Ley Pascua, que por primera vez dio igualdad de derechos a los habitantes de la isla y la incorporó a la administración nacional.

La migración de mapuches del campo a la ciudad en el siglo XX tuvo dos etapas: una económica, que se intensificó desde los años 20, y otra política, después del golpe de Estado de 1973. Al principio, la gente buscaba trabajo en las ciudades. En Santiago, por ejemplo, muchos mapuches llegaron a trabajar en panaderías y formaron organizaciones. Este flujo migratorio aumentó con el crecimiento industrial y la falta de oportunidades en el campo.

A pesar de su impacto, las estadísticas sobre la migración mapuche han sido incompletas. Las políticas de integración no los consideraban por su identidad indígena, sino como ciudadanos. La división forzada de comunidades contribuyó a la migración a las ciudades.

El Estado promovió el desarrollo de la población indígena de forma limitada. Algunos movimientos, como la Sociedad Caupolicán y la Corporación Araucana, surgieron para defender los derechos mapuches. Algunos de sus representantes participaron en la política chilena: en 1924, Francisco Melivilu fue el primer diputado indígena, y en 1952, Venancio Coñuepán fue el primer ministro de origen indígena. En 1953, se creó la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN), la primera institución dedicada a los pueblos indígenas.

El gobierno de Salvador Allende creó el Instituto de Desarrollo Indígena (IDI) en 1972.

Los pueblos indígenas y la dictadura (1973-1990)

Las políticas anteriores fueron cambiadas durante el gobierno de Augusto Pinochet. Se eliminaron las instituciones indígenas existentes y se revirtió la entrega colectiva de tierras a las comunidades. En su lugar, se entregaron tierras como propiedad privada a chilenos de ascendencia indígena. Entre 1978 y 1990, se entregaron más de 72.000 títulos de propiedad individual a indígenas.

En 1989, grupos mapuches nombraron a Augusto Pinochet como Ulmen Füta Lonko o Gran Autoridad.

Retorno a la democracia y situación actual (1990 en adelante)

Después del regreso a la democracia en 1990, el Estado chileno ha buscado reconocer a los pueblos indígenas. Algunos hitos importantes incluyen la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en 1992, la aprobación de la Ley Indígena en 1993, un informe presidencial en 2003, la ratificación de un acuerdo internacional sobre pueblos indígenas en 2009 y la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.

En esta época, los movimientos indígenas se reorganizaron, surgiendo varios grupos que defienden los derechos de sus pueblos, como Admapu, la Identidad Territorial Lakkenche, la Red de Mujeres Mapuche, y consejos de otros pueblos.

También, el llamado conflicto mapuche ha tenido más atención pública, especialmente por actos de violencia y acusaciones de que el Estado chileno no ha respetado los derechos humanos.

El estallido social de 2019 fue un momento importante para la relación de los pueblos indígenas con la sociedad chilena. Varios grupos indígenas participaron activamente en las protestas, y muchas de sus demandas fueron incluidas en las peticiones de los ciudadanos. Como resultado de la discusión sobre la Convención Constitucional, el Congreso Nacional aceptó crear escaños reservados para los diez pueblos indígenas reconocidos. En la elección de mayo de 2021, 17 representantes indígenas fueron elegidos, y la lingüista mapuche Elisa Loncón fue elegida presidenta de la Convención.

Cantidad de personas indígenas

Cifras a lo largo del tiempo

Es difícil saber cuántas personas vivían en Chile antes de la llegada de los españoles. Se estima que la población indígena era de alrededor de un millón de habitantes. Durante la época colonial, se mantuvieron registros que ayudan a estimar la población. Un estudio mostró que la población total se mantuvo estable, pero el porcentaje de indígenas disminuyó del 94% en 1570 al 58% en 1800.

| Año | Indígena | Europeo o Blanco |

Mestizo | Negro o Mulato |

Total | % pobl. indígena |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1570 | 600.000 | 10.000 | 10.000 | 620.000 | 96,8% | |

| 1600 | 600.000 | 10.000 | 20.000 | 8.000 | 638.000 | 94,0% |

| 1650 | 520.000 | 15.000 | 8.000 | 7.000 | 550.000 | 94,5% |

| 1700 | 500.000 | 25.000 | 45.000 | 20.000 | 590.000 | 84,7% |

| 1800 | 350.000 | 50.000 | 160.000 | 40.000 | 600.000 | 58,3% |

Después de la independencia, los censos se hicieron más seguido. Sin embargo, no siempre se contó a los indígenas de forma sistemática. A finales del siglo XIX, se hicieron "censos de indios" solo en la zona de la Araucanía, dejando fuera a otros pueblos. En 1875, se contaron entre 50.000 y 60.000 indígenas que mantenían su cultura.

El censo de 1907 fue el primero en incluir esta categoría, pero solo en algunas provincias. Se contaron 101.118 indígenas, el 3,12% de la población. En el censo de 1930, solo se consideraron los mapuches en "reducciones indígenas", sumando 98.703. El censo de 1952 fue el primero en preguntar a nivel nacional si las personas se identificaban como indígenas, pero solo para el pueblo mapuche.

La cuenta de personas indígenas se retomó en el censo de 1992, donde se incluyeron por primera vez los pueblos aimara y rapanui. Para el censo de 2002, se diferenciaron los ocho pueblos indígenas reconocidos. En el censo de 2012, se incluyó el pueblo diaguita y la opción de identificarse como "Otros pueblos".

| Censo | Población mapuche | Población otros pueblos | Población indígena | Población total | % pobl. indígena | Observación | Ref |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1907 | 101.118 | N/C | 101.118 | 3.231.022 | 3,1% | Sólo territorio y pueblo mapuche | |

| 1930 | 98.703 | N/C | 98.703 | 4.287.445 | 2,3% | Sólo territorio y pueblo mapuche | |

| 1940 | 115.145 | N/C | 98.703 | 5.023.539 | 2,0% | Sólo reducciones mapuches | |

| 1952 | 130.747 | N/C | 130.747 | 5.932.995 | 2,2% | Sólo pueblo mapuche | |

| 1992 | 928.060 | 70.325 | 998.385 | 9.660.367 | 10,3% | Todo el país, mayores de 14 años, tres grupos. | |

| 2002 | 604.349 | 87.843 | 692.192 | 15.116.435 | 4,6% | Todo el país, ocho grupos. | |

| 2012 | 1.508.722 | 333.885 | 1.842.607 | 16.634.603 | 11,1% | Todo el país, diez grupos. | |

| 2017 | 1.745.147 | 440.645 | 2.185.792 | 17.076.076 | 12,8% | Todo el país, diez grupos y «Otros». | |

| 2024 | 1.623.073 | 482.790 | 2.105.863 | 18.480.432 | 11,5% | Todo el país, once grupos y «Otros». |

Además de los censos, la encuesta Casen también ha medido el número de personas que se identifican como indígenas. Según esta encuesta, el número de personas que se identifica como parte de un pueblo reconocido ha aumentado desde 2006. En 2017, el 9,5% de la población se identificó como indígena.

| CASEN | Población mapuche | Población otros pueblos | Población indígena est. | % pobl. indígena |

|---|---|---|---|---|

| 2006 | 924.560 | 136.226 | 1.060.786 | 6,6% |

| 2009 | 984.316 | 162.606 | 1.146.922 | 6,9% |

| 2011 | 1.183.102 | 186.461 | 1.369.563 | 8,1% |

| 2013 | 1.321.717 | 244.198 | 1.565.915 | 9,1% |

| 2015 | 1.329.450 | 256.230 | 1.585.680 | 9,0% |

| 2017 | 1.437.308 | 257.562 | 1.694.870 | 9,5% |

Dónde viven los pueblos indígenas

La mayor parte de las personas indígenas en Chile se encuentran en el norte y el sur del país. La Región de La Araucanía tiene la mayor proporción de habitantes que se declaran indígenas (34,3%), seguida por la Región de Arica y Parinacota (33,5%). La zona central, aunque tiene la mayor cantidad de indígenas, tiene la menor proporción. La Región Metropolitana de Santiago es la región con más habitantes indígenas en total, con 685.403 personas, que representan el 9,9% de su población.

El pueblo mapuche es el grupo indígena más grande en 11 de las 16 regiones de Chile, desde Valparaíso hacia el sur. Incluso en el norte, donde no son mayoría, más del 3% de la población se identifica como mapuche. La mayor concentración de mapuches está en la comuna de Alto Biobío, donde el 84,7% de sus habitantes son mapuches.

En el norte, el grupo principal son los aimara, que representan entre el 15% y el 27% de la población en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. En la Región de Antofagasta, el 4% de la población se identifica como atacameña, seguida por mapuche (3%), aimara (2,2%) y quechua (4,31%), que es la mayor concentración de este pueblo a nivel regional. Los diaguitas son el grupo principal en las regiones de Atacama y Coquimbo, con la mayor concentración en la comuna de Alto del Carmen (49,7%). En Atacama, también hay una importante población colla, equivalente al 5% de la población regional.

En el resto de las regiones, la presencia de otros pueblos se concentra en pequeños territorios. Los rapanui forman el 47% de la población en la Isla de Pascua. En la zona austral, el pueblo kawésqar alcanza el 0,58% de la población de la Región de Magallanes, mientras que el pueblo yagán llega al 0,19% de esta región.

| Región | Pobl. indígena | % indígena | Principal pueblo | % |

|---|---|---|---|---|

| 87.816 | 36,2% | Aimara | 28,7% | |

| 89.987 | 24,5% | Aimara | 14,9% | |

| 91.280 | 14,5% | Atacameño | 4,3% | |

| 76.616 | 25,8% | Diaguita | 14,5% | |

| 92.753 | 11,2% | Diaguita | 6,5% | |

| 103.716 | 5,5% | Mapuche | 4,0% | |

| 545.700 | 7,4% | Mapuche | 6,6% | |

| 50.681 | 5,2% | Mapuche | 4,6% | |

| 47.811 | 4,3% | Mapuche | 3,9% | |

| 20.145 | 3,9% | Mapuche | 3,6% | |

| 150.917 | 9,4% | Mapuche | 9,1% | |

| 347.285 | 34,5% | Mapuche | 34,1% | |

| 96.382 | 24,3% | Mapuche | 23,9% | |

| 236.886 | 26,7% | Mapuche | 26,2% | |

| 29.230 | 29,2% | Mapuche | 28,2% | |

| 38.658 | 23,4% | Mapuche | 22,0% |

Composición de la población

Muchos investigadores han dicho que la población chilena es principalmente mestiza. Esto significa que la mayoría de las personas tienen antepasados tanto europeos como indígenas. Durante el siglo XX, esta mezcla fue una idea importante para pensar en Chile como un país con una población similar, lo que a veces hacía que se ignorara la existencia de las comunidades indígenas.

Estudios genéticos recientes han confirmado que la mayoría de los chilenos tienen una ascendencia mestiza. En promedio, la población chilena tiene entre un 51% y 57% de origen europeo y entre un 38% y 44% de origen indígena. Menos del 6% es de origen africano. Sin embargo, esta mezcla no es igual en toda la sociedad. Los grupos con menos recursos suelen tener más ascendencia indígena, y esto es más común en el norte y sur del país.

En cuanto a las poblaciones que se consideran indígenas, los estudios genéticos indican que no hay grupos indígenas "puros" en el país, y que todos tienen algún grado de mezcla. En personas con apellidos claramente indígenas, la parte europea es de alrededor del 20% y la indígena del 80%. Los pueblos atacameños y mapuches tendrían un mayor grado de mezcla, mientras que los que viven en zonas más aisladas, como los aimara y pehuenches, tendrían menos ascendencia europea.

Pueblos reconocidos oficialmente

| Bandera | Pueblo | Población (2024) | % indígenas | % nacional | Princ. regiones | Idiomas |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

Pueblo mapuche | 1.623.073 | 77,07% | 8,78% | Metropolitana (491.213) Araucanía (344.445) Los Lagos (232.855) |

Castellano, mapudungún |

|

Pueblo aymara | 178.637 | 8,48% | 0,97% | Arica y Parinacota (70.270) Tarapacá (55.266) Metropolitana (15.736) |

Castellano, aimara |

|

Pueblo diaguita | 153.231 | 7,28% | 0,83% | Coquimbo (53.779) Atacama (43.522) Antofagasta (13.860) |

Castellano, cacán (extinto) |

|

Pueblo quechua | 46.519 | 2,21% | 0,25% | Antofagasta (15.530) Tarapacá (10.593) Metropolitana (8.445) |

Castellano, quechua sureño, aimara |

|

Pueblo atacameño o lickanantay | 36.221 | 1,72% | 0,20% | Antofagasta (27.514) Coquimbo (2.056) Metropolitana (1.915) |

Castellano, kunza (extinto) |

|

Pueblo colla | 21.913 | 1,04% | 0,12% | Atacama (15.253) Coquimbo (2.179) Metropolitana (961) |

Castellano |

|

Pueblo chango | 11.795 | 0,56% | 0,06% | Antofagasta (3.972) Coquimbo (3.391) Atacama (2.142) |

Castellano, otro desconocido (extinto) |

|

Pueblo rapanui | 6.659 | 0,32% | 0,04% | Valparaíso (3.269) Metropolitana (1.891) Biobío (231) |

Rapanui, castellano |

|

Pueblo kawésqar | 2.153 | 0,10% | 0,01% | Magallanes (813) Metropolitana (421) Valparaíso (164) |

Castellano, kawésqar |

|

Pueblo selk'nam | 1.392 | 0,07% | 0,01% | Metropolitana (660) Valparaíso (202) Magallanes (97) |

Castellano, selk'nam (extinto) |

|

Pueblo yagán | 1.244 | 0,06% | 0,01% | Coquimbo (361) Metropolitana (213) Magallanes (210) |

Castellano, yagán |

|

Otros pueblos no identificados | 23.026 | 1,09% | 0,12% | Metropolitana (10.072) Valparaíso (2.036) Antofagasta (1.559) |

Varios idiomas |

Pueblo aimara

Los aimara son comunidades que viven en el oeste de Bolivia, el sur de Perú, el norte de Chile y el noroeste de Argentina.

Según el censo de 2024, en Chile hay 178.637 aimaras. En total, se estima que son 1,6 millones de personas.

Sus comunidades se encuentran principalmente en el altiplano de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, desde Visviri y Putre hasta Quillagua, la comunidad aimara más al sur de Chile, en la Región de Antofagasta.

Su idioma es el aimara, aunque la mayoría también habla castellano. En los últimos años, muchos aimaras se han mudado a grandes ciudades del norte (Arica, Iquique y Antofagasta) y a Santiago.

Pueblo quechua

Los quechuas son grupos de personas que viven en la cordillera de los Andes y comparten el uso de las lenguas quechuas. Hay grupos quechuas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Se cree que llegaron al actual territorio chileno a mediados del siglo XV, con la expansión de los pueblos lípez del sur de Bolivia. Hoy ocupan la comuna de Ollagüe y la zona más montañosa del río Loa.

Según el censo de 2024, en Chile viven 46.519 quechuas, incluyendo tanto a chilenos que se identifican con este pueblo como a migrantes de países vecinos.

Pueblo atacameño o lickanantay

Los atacameños son un pueblo originario que vive en los valles y quebradas de la provincia de El Loa, en la Región de Antofagasta.

Según el censo de 2024, su número es de 36.221 personas.

Pueblo chango

Los changos fueron un pueblo de pescadores que habitó las costas desde la actual Región de Antofagasta hasta la zona central. Para pescar, usaban balsas hechas con cueros de lobo marino inflados.

Aunque algunos historiadores dicen que desaparecieron a principios del siglo XVIII, otros creen que sus últimos asentamientos sobrevivieron hasta la década de 1890 en la caleta Paposo, al sur de Antofagasta.

Pueblo colla

Los collas son un pueblo indígena que se encuentra en algunos valles y quebradas de la cordillera en el Norte Chico de Chile y el Noroeste argentino. Son un pueblo que se mueve de un lugar a otro.

En Chile, viven en la puna de Atacama y en quebradas de las provincias de Copiapó y Chañaral. Las comunidades actuales se distribuyen a lo largo del valle de Copiapó y en quebradas como Paipote y Jorquera.

Pueblo diaguita

Los diaguitas vivían más al sur que los atacameños. Desarrollaron la agricultura usando un sistema de riego con terrazas escalonadas en las laderas, donde cultivaban maíz, papas y calabazas.

Pueblo rapanui

Este pueblo está formado por los rapanui o pascuenses. Han habitado la Isla de Pascua desde hace unos 1200 años, a la que llegaron desde otras islas de la Polinesia. La Isla de Pascua está en Oceanía, a 3760 kilómetros de la costa de Sudamérica. Es un lugar reconocido como Patrimonio de la Humanidad.

Esta isla, con una clara tradición polinésica, fue incorporada a Chile en 1888 mediante un acuerdo entre el rey Atamu Takena y el capitán chileno Policarpo Toro. Recién en 1966, los rapanui fueron considerados ciudadanos chilenos. En el último censo de 2024, 6659 personas se identificaron como rapanui. De ellas, 2579 vivían en la Isla de Pascua, representando cerca del 54% de la población de la isla.

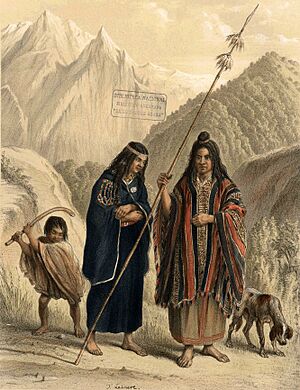

Pueblo mapuche

Los mapuches o araucanos eran el grupo más grande de Chile cuando llegaron los españoles, con alrededor de un millón de personas, y siguen siendo los más numerosos. Según el censo de 2024, 1.623.073 personas se identifican como mapuches, cerca del 9% de la población nacional.

Históricamente, vivían desde el río Limarí hasta las islas del archipiélago de Chiloé. Según su ubicación geográfica, los historiadores chilenos los llaman picunches (gente del norte, hoy mezclados con los colonizadores), huilliches (gente del sur), mapuches (el grupo más numeroso), lafkenches (gente de la costa) y pehuenches (gente del pehuén).

Las familias mapuches grandes y las comunidades se llaman lof. Varios lof formaban grupos de familias o clanes llamados rehues, y varios rehues formaban comarcas llamadas aillarehues.

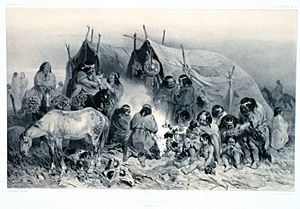

Pueblo kawésqar

Los kawésqar o alacalufes habitaron los canales de la Patagonia desde el golfo de Penas hasta el estrecho de Magallanes desde hace unos 6000 años. Hoy están en peligro de desaparecer.

Su idioma es el kawésqar, una lengua única. En su idioma, esta palabra significa 'persona' o 'ser humano'.

Pueblo selk'nam

Los selk'nam u onas habitaron la Isla Grande de Tierra del Fuego. Eran nómadas y se dedicaban a la caza y recolección, complementando con el intercambio con los kawésqar y yaganes. Su idioma estaba relacionado con el tehuelche meridional.

Entre 1880 y 1910, la búsqueda de oro y la expansión de las estancias de ovejas en la isla llevaron a la desaparición de los selk'nam. Colonos argentinos, chilenos y europeos organizaron grupos de "cazadores de indígenas", lo que resultó en la desaparición de esta población. Los pocos sobrevivientes fueron forzados a cambiar sus costumbres.

En Chile, en septiembre de 2023, el Estado reconoció oficialmente a los selk'nam como un pueblo indígena. En el censo de 2024, 1392 personas se identificaron como parte de esta etnia.

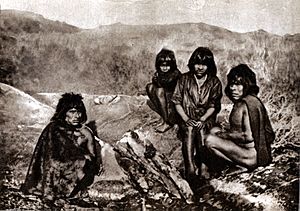

Pueblo yagán

Los yaganes o yámanas habitaron desde el canal Beagle hasta el Cabo de Hornos desde hace unos 6000 años. Hoy están casi desaparecidos. Son el pueblo indígena más austral del mundo que aún existe.

Pueblos no reconocidos o que ya no existen

Además de los once pueblos reconocidos oficialmente, otros pueblos han existido en el territorio chileno a lo largo de la historia.

Muchos de estos pueblos han desaparecido hoy en día, debido a que cambiaron sus costumbres y se mezclaron con otras poblaciones. En otros casos, como el del pueblo selk'nam, enfrentaron situaciones muy difíciles que llevaron a su desaparición como pueblo. Otros factores que contribuyeron a su desaparición fueron las enfermedades traídas por los colonizadores, como la viruela.

Sin embargo, la idea de que estos pueblos desaparecieron es un tema de debate. A veces, grupos que se identifican como parte de estos pueblos han pedido que se reconozca que sus comunidades aún existen. Un ejemplo es la declaración de la existencia del pueblo chango en 2020, aunque por décadas se le había considerado desaparecido. También la solicitud de reconocimiento de miembros del pueblo selk'nam, presentada el mismo año y aprobada en 2023.

Pueblos del Valle Central

El Valle Central chileno siempre ha sido una zona con mucha población debido a su buen clima y a que es apto para el cultivo. Antes de la llegada de los españoles, varios grupos habitaron y se desarrollaron allí.

Entre los pueblos más antiguos, destacan la tradición Bato (860 a.C. al 800 d.C.) y la cultura Llolleo (200 al 700 d.C.), que eran principalmente cazadores y recolectores. Hacia el año 900, la cultura Aconcagua se hizo dominante en la región. Esta cultura se dedicaba principalmente a la agricultura y la ganadería en los valles de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo. Hoy, se estudian estas comunidades a través de restos arqueológicos.

Debido a su ubicación, los pueblos del Valle Central eran un punto de encuentro entre los grupos del sur y las culturas andinas del norte. Conocidos hoy como picunches (que significa "gente del norte" en mapudungún), estos grupos hablaban mapudungún, pero tenían costumbres más parecidas a los diaguitas. Hacia 1485, el Imperio Inca avanzó hacia el Valle Central y se habría enfrentado a las tribus locales (llamadas promaucaes). Durante el dominio inca, los pueblos indígenas de la zona se fueron pareciendo más a los incas.

En el siglo XVI, la conquista española se estableció principalmente en el Valle Central, fundando Santiago. Los picunches resistieron la conquista española, atacando a los colonos y aliándose con otros pueblos. A pesar de ello, fueron sometidos y rápidamente cambiaron sus costumbres. Muchos fueron llevados a "pueblos de indios" o trabajaron para los españoles. Aunque los rastros de su cultura desaparecieron, los picunches y promaucaes formaron la base de una nueva sociedad mestiza al mezclarse con los españoles.

Pueblos cordilleranos

Varias comunidades vivieron en las zonas de la cordillera. Se caracterizaban por ser nómadas y dedicarse a la caza de animales como guanacos o a la recolección de semillas. Entre estos grupos destacaron los chiquillanes (entre las actuales regiones de Valparaíso y Ñuble), los pehuenches (en el Alto Biobío), los puelches y los poyas.

Estos grupos compartían características con los pueblos tehuelches de la pampa al este de la cordillera de los Andes, en Argentina. Sin embargo, con el tiempo, se fueron uniendo más a la cultura mapuche, adoptando su idioma y costumbres. Hoy en día, los nombres "pehuenche" y "puelche" (que significan "gente de la araucaria" y "gente del este" en mapudungún) suelen referirse a subgrupos dentro del pueblo mapuche, más que a pueblos separados.

Pueblo cunco

Al sur de la Araucanía, existieron otros pueblos, entre los que destacaban los cuncos. Eran pueblos que vivían en un solo lugar y habitaban principalmente las zonas costeras del sur de Chile, entre Valdivia y el canal de Chacao, incluyendo a veces a los habitantes del norte de Chiloé y las islas cercanas. Hablaban mapudungún.

Al igual que otros pueblos de la región, los cuncos se fueron uniendo cada vez más a la familia de pueblos mapuches, desapareciendo finalmente como un pueblo distinto. A menudo, el término huilliche, que significa "gente del sur" en mapudungún, se usa para referirse a los pueblos más australes que hablaban mapudungún.

Pueblos de los canales

En los canales del sur de Chile se establecieron varios pueblos indígenas. Se dedicaban principalmente a la pesca, la caza de animales (como el lobo marino) y la recolección de algas y mariscos. Además de los kawésqar y yagán que aún existen, estaban los caucahués y los chonos.

Los chonos eran un grupo de indígenas nómadas que habitaban las islas y canales entre el sur del archipiélago de Chiloé y la península de Taitao. Los caucahués, por su parte, habrían vivido un poco más al sur, en las costas cercanas al Golfo de Penas. Algunos investigadores creen que estas tribus podrían haber tenido algún parentesco con los kawésqar, que vivían aún más al sur.

A finales del siglo XVIII, a medida que los canales australes eran explorados por misioneros y colonizadores, los pueblos que usaban canoas fueron desapareciendo. Algunos fueron trasladados a la Isla Grande de Chiloé, donde perdieron sus costumbres y se mezclaron con la sociedad chilota.

Pueblo aónikenk

Los tehuelches, patagones o aonikenk son un pueblo indígena de la Patagonia que compartía varias costumbres con otros grupos cercanos, aunque hablaban idiomas diferentes. Por eso, a veces se usa el nombre "complejo tehuelche" para referirse a todos ellos.

Habitaron principalmente la Patagonia oriental, que en su mayoría es parte de Argentina. En Chile, vivieron en zonas interiores de la región de Aysén y en las pampas alrededor del estrecho de Magallanes. Aunque en Argentina aún quedan comunidades aonikenk importantes, en Chile prácticamente desaparecieron a mediados del siglo XX, y hoy no existen tehuelches puros.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Indigenous peoples in Chile Facts for Kids

En inglés: Indigenous peoples in Chile Facts for Kids