Pipil para niños

Datos para niños Pipiles |

||

|---|---|---|

| Otros nombres | Nahuas, Nahoas, Nicaraos o Niquiranos (en Nicaragua y Costa Rica), Yaquis (nombre dado por los pueblos mayas quicheanos de Guatemala) | |

| Ubicación | (zona central y occidental) (departamentos de Rivas, Chinandega, Nueva Segovia, Masaya y Jinotega y el municipio de Sebaco) Anteriormente también en: |

|

| Descendencia | 350 000-520 000 (1519) (20 000-25 000 guerreros en 1524 en El Salvador) 196.576 (1987) 190.000 (1997) 4100 (2007) 29.445 (censo 2024) |

|

| Idioma | Náhuat (Pipil), español | |

| Religión | Cristianismo (principalmente catolicismo) | |

| Etnias relacionadas | Nahuas (México) | |

Los pipiles son un pueblo indígena de Centroamérica. Su idioma original es el idioma náhuat, también conocido como pipil. Hoy en día, viven principalmente en el centro y occidente de El Salvador. También hay comunidades en Nicaragua, donde se les conoce como nicaraos. Antiguamente, también habitaron en Guatemala, Honduras y Costa Rica.

Se cree que los antepasados de los pipiles eran parte de la Cultura tolteca. Emigraron desde México a Centroamérica en varias ocasiones, entre los siglos X y XIII.

Actualmente, el idioma náhuat solo se habla de forma pura en El Salvador. Junto con los lencas, son los únicos pueblos en el país que aún conservan su lengua ancestral. Muchos nombres de lugares en el centro y occidente de El Salvador, como Cuzcatlán, provienen del náhuat.

Contenido

¿Qué significa la palabra Pipil?

La Real Academia Española (RAE) reconoce "pipil" como el término correcto para este grupo. La palabra tiene varios significados:

- Una persona de este pueblo precolombino, descendiente de los nahuas, que vivía en el occidente de El Salvador.

- Algo relacionado con los pipiles.

- Algo relacionado con el idioma pipil.

- El idioma yutoazteca del sur, que viene del náhuatl, hablado por los pipiles en El Salvador, el sur de Guatemala y el norte de Honduras.

En estudios de antropología y lingüística, se usa "pipil" para evitar confusiones con otros grupos que también hablan lenguas nahuas. Los propios indígenas se llaman a sí mismos "nahuas", un término más amplio que usan todos los que hablan náhuatl o náhuat, tanto en México como en Centroamérica.

¿De dónde viene el nombre "Pipil"?

Se cree que la palabra "pipil" viene del náhuatl. Pudo haber sido usada por los tlaxcaltecas y otros pueblos de México que ayudaron a los españoles en la conquista.

Una idea es que viene de pipiltoton, que significa 'niño' o 'muchachito'. Se dice que los tlaxcaltecas les dieron este nombre porque el idioma de los pipiles les sonaba como un náhuatl mal pronunciado, con acento de niño. Sin embargo, esta idea no está muy apoyada por documentos antiguos.

Otra idea es que "pipil" viene de pipiltin, que significa 'noble'. Los historiadores Jorge Lardé y Larín y William Fowler sugieren que los conquistadores españoles y sus aliados indígenas usaron este nombre para referirse a la gente importante de la población. También podría venir del nombre de un supuesto líder de las migraciones nahuas, el príncipe Pipiltzin.

En documentos antiguos de El Salvador, los nobles indígenas se llamaban a sí mismos pipiltin. Por ejemplo, en un registro de impuestos, se menciona: "Estos son nobles y no tienen que pagar tributo". Esto muestra que "pipiltin" significaba 'nobles', mientras que a los niños se les llamaba piltzin.

Es importante saber que los documentos indígenas de México no usan la palabra "pipil". Solo se refieren a ellos como descendientes de los toltecas. Esto sugiere que "pipil" podría haber sido un nombre dado por otros (un exónimo), o que su significado cambió después de la llegada de los españoles.

Historia de los Pipiles

Orígenes Antiguos

Los pipiles, al igual que otros pueblos nahuas, se consideraban herederos de la cultura tolteca. Su capital, Tula, tuvo su mayor esplendor después de la caída de Teotihuacán. Las tradiciones cuentan que Tula terminó en una guerra civil. La parte perdedora, liderada por Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, tuvo que dejar México y emigrar a Centroamérica.

Las pruebas arqueológicas y lingüísticas sugieren que algunas poblaciones de México emigraron a Veracruz alrededor del año 500 o 600 d.C. De allí, surgió el náhuatl oriental, al que pertenece el idioma náhuat. Hacia el año 800 d.C., algunas poblaciones se movieron hacia el Soconusco (sur de México). Los pipiles provendrían de estos grupos, especialmente de los nonoalcas.

Según los relatos de los nicaraos, sus antepasados dejaron el Soconusco debido a la expansión de los olmecas históricos, que les exigían tributos.

Primeras Migraciones y Asentamientos

Alrededor del año 900 d.C., comenzaron las primeras migraciones de hablantes de náhuatl hacia Guatemala, El Salvador y Honduras. Cuando estos grupos llegaban a un nuevo lugar, a veces se enfrentaban a los habitantes originales. Si no había conflicto, convivían en paz. Por ejemplo, el sitio arqueológico Cara Sucia en El Salvador fue destruido alrededor del año 950 d.C.

En El Salvador, entre los años 900 y 1200 d.C., los nahuas se establecieron en valles como Chalchuapa y Sonsonate. Fundaron sitios importantes como Cihuatan y Las Marías, que dominaron la región central y occidental. Las cerámicas de esta época muestran conexiones con Cholula, en México.

Los sitios de este período son diferentes de los del siguiente. Cihuatán, por ejemplo, era una ciudad con una arquitectura similar a la de las ciudades del centro de México, como Tenochtitlán. Esto sugiere que hubo una migración desde México que no tuvo éxito, y luego una segunda migración diferente, la de los pipiles.

En el siglo XIII, la capital tolteca, Tula, cayó. En El Salvador, sitios como Tazumal fueron abandonados, y Cihuatán y Las Marías fueron atacados y quemados.

Formación de los Señoríos Pipiles

En el siglo XIII, ocurrió la última migración de hablantes de náhuatl, los nonoalcas. Ellos crearon la cultura que más tarde sería conocida como pipil.

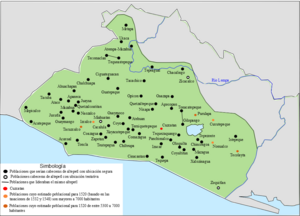

En El Salvador, se fundaron varias poblaciones autónomas llamadas altépetl (que significa "cerro de agua"). Entre ellas destacaron Cuzcatán (hoy Antiguo Cuscatlán), Itzalco (hoy Izalco y Caluco), Nonualco y Cojutepeque. El señorío de Cuzcatán logró unificar gran parte del occidente y centro de El Salvador, extendiéndose desde el río Paz hasta el río Lempa. Al momento de la llegada de los españoles, Cuzcatlán estaba en guerra con los cakchiqueles de Iximche. El territorio de Itzalco era muy importante por su cultivo de cacao.

En Guatemala, se fundaron los señoríos de Isquintepeque (hoy Escuintla) y Mita (hoy Asunción Mita y Santa Catarina Mita). Estos lugares tuvieron influencia de los pueblos mayas. Isquintepeque, fundado unos 100 o 200 años antes de la conquista, también estaba en guerra con Iximche.

En Honduras, los pipiles estuvieron presentes en el suroeste, influenciados por los mayas chortís. También en los valles de Comayagua y Choluteca, con influencia de lencas y chorotegas. La costa atlántica de Honduras era un centro comercial importante, con presencia de comerciantes mexicas.

Algunas poblaciones pipiles de Honduras o El Salvador emigraron a Nicaragua, dando origen a los nicaraos. Ellos fundaron los señoríos de Quauhcapolca y Tezoatega. Al llegar los españoles, el gobernante de Quauhcapolca era Nicarao (de quien viene el nombre de Nicaragua), y el de Tezoatega era Agateyte.

Conquista y Época Colonial

En 1524, Pedro de Alvarado conquistó a los pobladores de Isquintepeque. Los demás señoríos fueron poco a poco incorporados a la Corona española. En 1528, cayó el Señorío de Cuzcatlán, y se fundó la villa de San Salvador. Para 1530, las poblaciones nahuas en Honduras y Nicaragua ya habían sido conquistadas. Debido a la colonización, las poblaciones pipiles en Guatemala, Honduras y Nicaragua desaparecieron, pero su lengua y cultura sobrevivieron en El Salvador.

Después de la conquista, la población indígena disminuyó mucho. Esto se debió principalmente a las enfermedades traídas por los españoles (como la viruela) y a la explotación laboral, especialmente en las minas o en el cultivo de cacao y añil. Se intentó mejorar la situación con nuevas leyes, pero los problemas continuaron durante toda la época colonial.

Para 1772, el náhuat todavía se hablaba en 64 pueblos de El Salvador, con un total de 56,292 hablantes. El náhuatl (hablado por grupos que acompañaron a los españoles) se hablaba en el curato de Mejicanos, con 4,051 hablantes.

Época Contemporánea

Después de la independencia de España en 1821, El Salvador vivió dos períodos importantes. El primero, de 1821 a 1881, estuvo marcado por conflictos y la imposición de impuestos forzosos. Esto llevó a una sublevación en 1833, liderada por el indígena Anastasio Aquino, que fue reprimida. La economía se centró en el añil y el café, lo que llevó a que se quitaran las tierras comunales a los pueblos indígenas en 1881.

El segundo período, de 1881 a 1930, vio la expansión del cultivo de café. En 1932, ocurrió un levantamiento campesino en territorios indígenas. El gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez lo reprimió brutalmente, ordenando la muerte de quienes llevaran machetes o vestimenta indígena, o hablaran el idioma. Se estima que murieron entre 25,000 y 32,000 indígenas. Este evento, conocido como etnocidio, hizo que muchos pipiles abandonaran su lengua y tradiciones para ocultar su identidad cultural.

En 2008, la UNESCO alertó que el idioma náhuat estaba en situación crítica, con solo 200 hablantes. La pérdida de idiomas es uno de los muchos problemas que enfrentan estos pueblos, que viven en gran pobreza.

En 2014, el Estado de El Salvador reconoció a los pueblos indígenas sobrevivientes (nahuas, lencas, kakawiras) a través de una reforma en la Constitución.

Organización Social y Económica

Durante el Posclásico Tardío, los pipiles tenían estructuras económicas, sociales y políticas similares a las de los pueblos nahuas de México. Cada una de sus comunidades políticas, llamadas altépetl, tenía su propia autonomía.

El centro de este sistema era el altépetl, que se dividía en varios calpullis. Los calpullis estaban formados por uno o varios grupos familiares. En los calpullis, había tierras de la nobleza (pipiltin) y tierras comunales que los gobernantes repartían entre las familias. Un ejemplo es Caluco, que era una parte del altépetl de Izcalco.

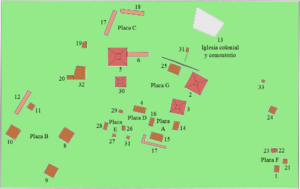

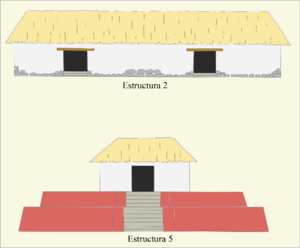

En el centro de cada calpulli había una plaza, rodeada por las estructuras más importantes. Estas plazas eran lugares públicos que ayudaban a la integración entre nobles y gente común. Las estructuras más destacadas eran las casas alargadas donde se reunían los líderes de los grupos familiares.

Los grupos sociales principales eran los nobles y los sacerdotes, quienes compartían el poder con los guerreros más destacados. Al principio, los guerreros elegían a los gobernantes, pero con el tiempo, el cargo se volvió hereditario. Algunos altépetl se impusieron sobre otros, formando territorios más grandes. En El Salvador, Cuzcatlán logró dominar y formar un gran señorío.

La base de la sociedad pipil estaba formada por comerciantes, artesanos y campesinos (macehualtin). Los campesinos cultivaban sus tierras y también las de los nobles y sacerdotes. Los prisioneros de guerra se convertían en esclavos y trabajaban para las clases dominantes.

En cuanto a la cerámica, en el Posclásico Temprano, se mezclaban las tradiciones locales con materiales traídos por los recién llegados. Se importaban cerámicas de otras regiones, como la cerámica Tohil Plomiza y la cerámica Nicoya polícroma. En el Posclásico Tardío, la cerámica se simplificó, y predominaron los estilos de uno o dos colores.

En su religión, los pipiles adoraban a dioses nahuas como:

- Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.

- Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad.

- Xipe-Totec, relacionado con los sacrificios.

Más información

- Historia de El Salvador

- Señorío de Cuzcatlán

- Grupos étnicos de Honduras

- Gramática pipil

- Expansión utoazteca

- Mitología pipil

- Anexo:Toponimia de palabras nahuat en El Salvador

- Anexo:Numeración pipil

- Grupos étnicos de El Salvador

Véase también

En inglés: Pipil people Facts for Kids

En inglés: Pipil people Facts for Kids