Retablo de Peralta de la Sal para niños

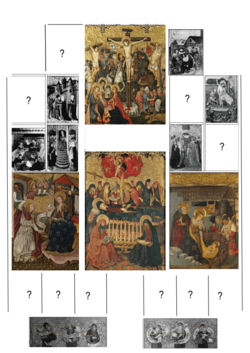

Datos para niños Retablo de Peralta de la Salmontaje con las tablas en museos |

||

|---|---|---|

|

||

| Año | 1450-1457 | |

| Autor | Jaume Ferrer II | |

| Técnica | Temple, dorado con pan de oro sobre madera |

|

| Estilo | Gótico | |

| Tamaño | 400 cm × 650 m | |

| Localización | Museo Nacional de Arte de Cataluña-Museo de Arte de Cleveland, Barcelona-Cleveland, España-Estados Unidos | |

El retablo de Peralta de la Sal es una importante obra de arte medieval. Fue creado usando la técnica de la pintura al temple sobre tablas de madera. Su estilo es el gótico internacional, un tipo de arte que se popularizó en Europa.

Este retablo fue pintado por Pedro García de Benavarre y Jaume Ferrer II entre los años 1450 y 1457. Fue hecho para la iglesia principal de Peralta de la Sal, un pueblo en España.

A principios del siglo XX, el retablo fue desarmado y sus tablas se vendieron por separado. Por mucho tiempo, no se sabía cómo era su composición original. Pero en 2013, los historiadores Francesc Ruiz y Albert Velasco hicieron un estudio. Ellos propusieron cómo habría sido el retablo completo. También identificaron cuatro grandes tablas que estaban en dos museos. Aunque se conocía a sus autores, no se sabía que venían de este retablo.

Este retablo gótico era el altar mayor de la iglesia parroquial de Peralta de la Sal. Esta iglesia se encuentra en la Litera, en la provincia de Huesca. Antes de 2013, solo se conocía el retablo por dos descripciones antiguas de los años 1677 y 1873.

Contenido

¿Quiénes crearon el Retablo de Peralta de la Sal?

Los artistas detrás de la obra

El retablo fue creado por dos importantes pintores de la época: Pedro García de Benavarre y Jaume Ferrer II.

Pedro García de Benavarre fue un pintor gótico que vivió en la segunda mitad del siglo XV. Nació en Benabarre. Se sabe que trabajó en ciudades como Zaragoza, Benabarre, Barcelona, Lérida y Barbastro entre 1445 y 1485. Fue uno de los artistas más importantes del gótico catalán en las zonas de Lérida y la Franja de Aragón. Su trabajo es tan relevante que tiene un espacio especial en la exposición del museo de Lérida.

Jaume Ferrer II fue un pintor de Lérida. Estuvo activo en la segunda etapa del gótico internacional. Es probable que aprendiera en el taller de pintura de su padre, Jaume Ferrer I, en Lérida. Recibió influencias de otros artistas como Bernardo Martorell y de las tendencias artísticas de Europa cuando vivió en Barcelona. Su obra más famosa es el retablo de la Virgen de los ediles (1451-1454). Este retablo todavía se puede ver en el ayuntamiento de Lérida. Jaume Ferrer comenzó en la primera fase del gótico internacional. Luego, evolucionó a un estilo más realista. Le gustaba pintar los detalles y objetos pequeños en las escenas. Buscaba el efecto de profundidad usando la luz y las sombras. Quería describir la realidad con muchos objetos, casi como un inventario. Un ejemplo de su detalle se ve en la ropa de los reyes magos en la escena de la Epifanía del retablo de Verdú. Su estilo mostraba el gusto por el detalle del arte flamenco y la moda lujosa de Florencia y las cortes europeas.

¿Cómo se combinaron los estilos de los artistas?

No se sabe si los dos artistas trabajaron juntos al mismo tiempo o uno después del otro.

Algunos detalles sugieren que Pedro García conocía y se inspiró en el trabajo de Jaume Ferrer. Los historiadores Ruiz y Velasco han señalado esto. Por ejemplo, la figura de San Miguel en el retablo de la Alcaldía (de Ferrer) es similar a la de Ametlla de Segarra, que está en el Museo Episcopal de Vich. También se parece a la que se encuentra en el museo de Zaragoza.

La historia del Retablo de Peralta de la Sal

No hay documentos sobre el contrato original del retablo. Sin embargo, algunas notas posteriores nos dan pistas sobre dónde estuvo y cómo era. Se hizo para el altar mayor de la iglesia románica del pueblo entre 1450 y 1457. A mediados del siglo XVII, se le hizo un cambio para poner una figura de un santo más moderno. Probablemente fue San José de Calasanz, que era de Peralta. No se sabe si este cambio afectó la parte baja del retablo o si ocupó el lugar de un posible sagrario central. Cuando la iglesia fue renovada al estilo barroco, el retablo se movió a una capilla lateral.

La primera información clara sobre la venta del retablo es de 1908. En ese momento, la iglesia de Peralta de la Sal pertenecía a la diócesis de Urgel. El sacerdote quería venderlo y pidió permiso al obispo Juan Bautista Benlloch y Vivó. La condición era que la Junta de Museos tuviera prioridad para comprarlo. El sacerdote Alfonso Callén Cagicós le escribió a Josep Puig i Cadafalch, presidente de la Junta de Museos de Cataluña. Le ofreció el retablo y le dio un plazo para decidir. Tenía ofertas de dos anticuarios que lo valoraban en 15.000 pesetas.

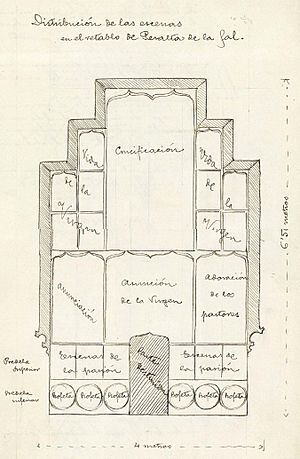

La Junta de Museos envió a Josep Pijoan para que visitara la iglesia y evaluara la oferta. Pijoan se sorprendió por el tamaño y la calidad de las tablas. Recomendó que se comprara. Hizo un informe con un dibujo de cómo estaban las tablas. Este dibujo no se conoció hasta principios del siglo XXI. A pesar del interés de la Junta de Museos, no se pudo comprar el retablo. Así, pasó a manos de anticuarios.

Parece que uno de los anticuarios que compró partes del retablo fue Celestí Dupont. Él era muy activo en el mercado internacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Trabajaba desde Barcelona y ya había ofrecido piezas a la Junta de Museos en otras ocasiones.

Después, las tablas del retablo tomaron caminos diferentes hasta llegar a sus lugares actuales. La tabla de la Dormición pasó a la colección de Maties Muntadas y Rovira. En 1956, el Museo Nacional de Arte de Cataluña la adquirió. Las tablas de la Anunciación y la Adoración de los pastores estuvieron en la colección Ginn en Cleveland. En 1953, los herederos de Frank Hadley Ginn y Cornelia Root las donaron al museo de Arte de Cleveland, donde se encuentran hoy.

La parte frontal del altar, que no estaba en el informe de Pijoan, llegó a manos de Domingo Viñals. Él era un anticuario de Igualada y la tenía expuesta en su propio museo. Esto se menciona en un documento sobre su vida de 1942.

¿Cómo se identificó el retablo perdido?

Aunque se habían estudiado y atribuido las tablas a diferentes autores, no estaba claro a qué retablo pertenecían. El primero en sugerir que estaban relacionadas, aunque no sabía de qué retablo, fue Chandler R. Post en su libro A History of Spanish Painting. La certeza de que algunas tablas eran de dos pintores diferentes hacía difícil imaginarlas juntas en el mismo retablo. La aparición del informe de Pijoan y el análisis de unas tablas de la parte baja del retablo de la colección de los hermanos Sunyer ayudaron a los historiadores Francesc Ruiz Quesada y Albert Velasco a conectar estas tablas con el retablo de Peralta de la Sal.

¿Cómo era el Retablo de Peralta de la Sal?

Su estructura y diseño

Según el informe de Josep Pijoan, el retablo medía unos 4 metros de ancho por 6,5 metros de alto. Era una obra muy grande y alta, lo cual era notable para un pueblo pequeño. La parte principal tenía tres secciones verticales, llamadas "calles". La calle central era más ancha que las laterales. Esta característica es similar al retablo de Anento (provincia de Zaragoza) de Blasco de Grañén. Otros retablos de la época tenían cinco, siete o incluso nueve calles, todas del mismo ancho.

Las tres tablas grandes de la parte inferior formaban la base de las calles. En el centro estaba la escena de la Dormición de María. A la izquierda, la Anunciación. A la derecha, la Natividad y la Adoración de los Pastores. Esto significa que la tabla del MNAC estaba en el centro, y las dos tablas del Museo de Arte de Cleveland a los lados. La parte superior, en la calle central, habría tenido una gran tabla con un Calvario, que ahora está en el MNAC. Las calles laterales de arriba se dividían en dos. Tenían tablas más pequeñas en tres niveles en las calles interiores y dos en las exteriores. Esto creaba una forma escalonada, con el Calvario en la parte más alta, como un remate. Este tipo de estructura escalonada era muy común en el gótico internacional en la Corona de Aragón. Se usaba para llenar completamente el espacio de las paredes puntiagudas de las iglesias góticas. Ejemplos de esto son el retablo de Anento o el retablo de los santos Prudencio, Lorenzo y Catalina de la catedral de Tarazona.

Las dos tablas más pequeñas de los lados, que hoy no se sabe dónde están, trataban temas relacionados con la Virgen María y algunas escenas de la vida de Jesús.

Debajo de la parte principal, había una predela con dos niveles. El nivel superior tenía seis escenas de la Pasión de Cristo. El nivel inferior tenía seis imágenes de profetas. Pijoan describió que en el centro de la predela se había hecho un cambio para colocar una figura moderna de un santo. Basándose en unas notas de 1677, los historiadores Ruiz y Velasco creen que podría haber sido San José de Calasanz.

Las tablas principales del retablo

La Dormición de la Virgen María

Esta es la tabla central y la más grande del retablo. Mide 226 cm de alto y 149 cm de ancho. Es obra de Pedro García de Benavarre. Después de que el retablo fuera desarmado, esta tabla pasó a la colección Muntadas. El MNAC la compró en 1956.

Al principio, se pensó que esta tabla era de Jaume Ferrer II, como las otras dos tablas de Cleveland. Esto se debía a la similitud de las letras "M" coronadas en el manto azul de María en todas las tablas. También se parecía al retablo de Alcover, obra de Ferrer. Sin embargo, había dudas porque también se veían características de García de Benavarre. En el año 2000, Isidre Puig Sanchís sugirió que Ferrer la había empezado y García de Benavarre la había terminado. La composición es similar a la de Ferrer, pero los rostros y las aureolas son claramente de García de Benavarre.

El estudio de Ruiz y Velasco indica que esta obra se terminó alrededor de 1457. Esto fue antes de que García de Benavarre se mudara a Barcelona para dirigir el taller de la viuda de Bernardo Martorell.

La Anunciación

Esta tabla estaba en la parte inferior de la calle izquierda. Mide 172 cm de alto por 124,7 cm de ancho. Es obra de Jaume Ferrer II. Es una de las dos tablas que se conservan en el Museo de Arte de Cleveland, donde llegó en 1953.

El fondo dorado del cielo y las aureolas están muy trabajados, usando la técnica del estofado.

La escena muestra al arcángel Gabriel anunciando a María que será la madre de Jesús. El lugar es una casa normal, pero con objetos llenos de significado. Los lirios blancos representan la pureza de la Virgen. El frasco tapado y la jarra de agua simbolizan su pureza. La granada simboliza la resurrección de Cristo. La manzana se refiere a la humanidad. Los dos libros, uno cerrado y otro abierto, representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. El primero predice y el segundo cumple la promesa del Mesías. La toalla y el barreño pueden interpretarse como la fuente donde el sacerdote se lava las manos en la misa. También son un símbolo de la pureza de la Virgen. La llama de la vela, símbolo de la divinidad de Dios, se está apagando. Esto se refiere al momento en que Dios se hizo hombre. El arcángel hace un gesto hacia Dios, que se ve en una ventana superior. Proclama el destino de la Virgen como madre de Cristo.

Gabriel sostiene un pergamino con las palabras "ave Maria gratia plena Dominus tecum bendicta tu" (ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo). En la parte superior, entre María y el arcángel, tres ángeles sostienen otro pergamino. De él salen rayos de luz de la figura de Dios en la ventana. Por esos rayos viaja el Espíritu Santo, representado por una paloma cerca de la cabeza de María. El mensaje de los ángeles es "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor". Esto ya se refiere al Nacimiento de Jesús.

La Natividad y la Adoración de los pastores

Esta tabla estaba en la parte inferior de la calle derecha. Mide 172,7 cm de alto por 124,4 cm de ancho. Es obra de Jaume Ferrer II. Es una de las dos tablas que se conservan en el Museo de Arte de Cleveland, donde llegó en 1953.

La tabla muestra dos escenas bíblicas en una sola composición: la Natividad de Jesús y la Adoración de los pastores. Los pastores están a la derecha de la escena, arrodillados y mirando al bebé. El niño Jesús está en el centro, a los pies de su madre. Él está bendiciendo y sostiene la bola del mundo en su mano izquierda. Detrás de la Virgen está San José con una vela encendida. Este gesto también se ve en otra escena de nacimiento del mismo autor en el retablo de Verdú del Museo Episcopal de Vich. San José tiene una aureola poligonal. Este detalle indica que es un personaje de la antigua alianza del pueblo judío con Dios, antes de la llegada del Mesías.

La Virgen María lleva un manto azul con una "M" de María coronada. Es el mismo diseño que se ve en las otras dos tablas de la primera parte del retablo.

Detrás de los personajes hay un muro medio derruido. Este muro separa el lugar donde están la Sagrada Familia y el pesebre con un techo de paja que protege al buey y la mula. Detrás de la construcción se ven montañas y un pequeño espacio de cielo dorado y estofado.

Los rostros de los personajes no son todos iguales. Los pastores tienen una expresión muy realista. Sin embargo, los rostros de María y José no son tan detallados y parecen haber sido pintados por el taller de Ferrer.

La Predela: la base del retablo

La predela estaba organizada en dos niveles. El nivel superior tenía escenas de la Pasión de Jesús. El nivel inferior tenía imágenes de profetas. Cada nivel tenía seis tablas. Este formato era poco común en Cataluña, pero sí era frecuente en el gótico tardío de Aragón. Hay ejemplos de este periodo desde 1418, como el retablo de la Vida de María, de Gonçal Peris. Algunos ejemplos anteriores en Valencia sugieren que los pintores de esa zona influyeron en Teruel. Más tarde, Blasco de Grañén lo adoptó en obras como el retablo de Santa María de Ontiñena, que fue destruido en 1936.

Según Pijoan, la predela fue modificada en algún momento después de su creación para colocar una imagen en el centro. No está claro si se tallaron ambos niveles, como muestra su dibujo, o solo el nivel superior para poner una repisa donde se asentaba la imagen. Aunque no hay documentos sobre esta modificación, debió de ser antes de 1677. En una visita a Barbastro y Peralta de la Sal del padre Luis Cavada, se menciona la existencia de una imagen de San José de Calasanz en el retablo. No se sabe qué pasó con la predela. Sin embargo, el estudio de Ruiz y Velasco sugiere que en 1942 podría haber estado en manos del anticuario Domingo Viñals.

Para imaginar cómo habría sido el contenido de la predela del retablo de Peralta, además de los retablos mencionados, se pueden ver otros como el retablo de Pallaruelo de Monegros de Martín de Soria.

Galería de imágenes