Cocoliztli para niños

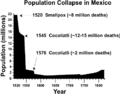

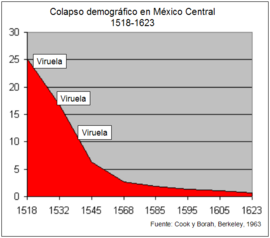

El cocoliztli (que en náhuatl significa "enfermedad" o "mal") fue una enfermedad muy grave que afectó a los pueblos originarios de la Nueva España después de la llegada de los exploradores españoles. Entre los años 1519 y 1600, la cantidad de personas indígenas en México disminuyó drásticamente, pasando de unos 15 a 30 millones a solo dos millones. Esta gran reducción de la población se debió principalmente a varias epidemias de diferentes enfermedades, como la viruela, el sarampión y el cocoliztli. Al principio, se pensaba que el cocoliztli era una fiebre muy fuerte de origen desconocido.

Sin embargo, en un estudio publicado en 2018, un grupo de científicos sugirió que la bacteria Salmonella enterica, específicamente la subespecie Paratyphi C, pudo haber sido la causa de esta enfermedad.

Contenido

- ¿Qué significa la palabra Cocoliztli?

- La llegada de nuevas enfermedades

- ¿Qué fue el Cocoliztli?

- ¿Cuáles eran los síntomas del Cocoliztli?

- Investigaciones y causas posibles

- ¿Cómo se respondió a la epidemia?

- ¿Qué consecuencias tuvo el Cocoliztli?

- Investigaciones recientes

- Galería de imágenes

- Véase también

¿Qué significa la palabra Cocoliztli?

En la lengua náhuatl, la palabra coco se relaciona con el concepto de enfermedad. Por eso, Cocoliztli significaba originalmente "enfermedad, mal, peste o epidemia". En el siglo XVI, a las grandes epidemias se les llamaba cocoliztles. Con el tiempo, cuando esta enfermedad en particular empezó a causar muchas muertes entre los nativos y también entre los españoles, el término se usó específicamente para referirse a esta enfermedad desconocida.

La llegada de nuevas enfermedades

Cuando los españoles llegaron a México, trajeron consigo enfermedades que eran nuevas para los pueblos nativos, quienes no tenían defensas contra ellas. La primera gran epidemia de viruela en Tenochtitlán ocurrió en 1519 y se extendió hasta 1520, causando la muerte de hasta ocho millones de personas. Estas nuevas enfermedades provocaron varias epidemias que llevaron a una gran disminución de la población. Además de la viruela, también llegaron el sarampión, las parotiditis (paperas) y el tifus. Otros problemas como la desnutrición y las difíciles condiciones de vida también afectaron a la población.

Se calcula que en 1519 la población indígena era de entre 15 y 30 millones de personas. Sin embargo, para el año 1600, esta cifra se redujo a solo dos millones. Si tomamos como base una población de 30 millones, esto significaría que el 93% de la gente falleció en ese periodo. Si la población inicial fuera de 10 millones, la mortalidad habría sido del 80%. La viruela, el sarampión y las paperas fueron muy importantes, causando al menos siete millones de muertes. Los cambios en la forma de vida y la llegada de estos nuevos agentes biológicos, para los cuales los indígenas no tenían defensas, hicieron que fueran los más afectados. La mayor cantidad de muertes fue causada por el cocoliztli, una enfermedad que era desconocida tanto para los nativos como para los europeos.

¿Qué fue el Cocoliztli?

Desde el siglo XVII hasta el Siglo XIX, al cocoliztli también se le llamó matlazahuatl. La primera gran epidemia de cocoliztli ocurrió entre 1545 y 1548, y se llevó la vida de entre cinco y 15 millones de personas, lo que representó alrededor del 80% de la población nativa. Después de esta, hubo otras epidemias en 1576, 1736 y 1813. Según algunos estudios (Acuña Soto, Stahle, Cleaveland y Therrell, 2002), la epidemia de 1545 fue una de las "peores catástrofes de población en la historia de la humanidad" por la cantidad de vidas que se perdieron.

En julio de 1576, se informó de la enfermedad en la Ciudad de México. A partir de agosto, comenzó a extenderse a otras ciudades como Culhuacán y Tecamachalco, y al mes siguiente ya llegaba desde Sonora hasta Guatemala. Desde ese momento hasta marzo del año siguiente, fue cuando más muertes ocurrieron por la epidemia. Se calcula que de los cuatro millones de habitantes nativos, dos millones perdieron la vida.

¿Cuáles eran los síntomas del Cocoliztli?

Según las descripciones de Francisco Hernández de Toledo, un médico importante de la Nueva España, la enfermedad se manifestaba con fiebres muy altas, fuertes cefaleas (dolores de cabeza), vértigo (mareos), lengua seca y negra, orina de color oscuro (negra o verdosa), disentería (diarrea con sangre), dolor abdominal y en el pecho, delirios, convulsiones, diarrea, abscesos (bolitas de pus) detrás de las orejas, y sangrado abundante por la nariz y los oídos. La muerte solía ocurrir a los tres o cuatro días. Otro cirujano, Alonso López de Hinojosos, añadió que los enfermos tenían mucha sed (polidipsia) y describió diferentes formas de la enfermedad: algunos se ponían amarillos (atiriciados), otros tenían abscesos detrás de las orejas, y otros presentaban diarrea con sangre y sangrado por la nariz. En las autopsias (exámenes después de la muerte) de los enfermos, se observó que el hígado estaba grande y duro, había sangrado en los pulmones y el bazo estaba agrandado.

Alonso López coincidió con Hernández en varios puntos, como la sed excesiva y que los enfermos "a los dos días se tornaban locos". La muerte era dolorosa pero rápida, y aproximadamente el 90% de los enfermos fallecía después de cinco o seis días. Entre los nativos, el cocoliztli era casi siempre mortal. Al principio, los jóvenes eran los más afectados, mientras que las personas mayores a menudo lograban recuperarse. Más tarde, la enfermedad afectó a "todos los grupos de población sin diferencia de edad y género". Aunque los españoles no se vieron tan afectados por el cocoliztli, cuando lo contraían, la enfermedad solía ser más leve para ellos. La enfermedad presentaba diferentes síntomas, pero la fiebre y la ictericia (coloración amarilla de la piel) siempre estaban presentes, mientras que otros síntomas variaban en frecuencia e intensidad.

Investigaciones y causas posibles

Poco antes de la epidemia de 1576, el médico Francisco Bravo estudió la ubicación de la capital de la Nueva España. Concluyó que su lugar, clima y el ambiente con lagos la hacían propensa a sufrir epidemias frecuentes. En 1578, López de Hinojosos escribió que "los astrólogos decían que la causa era la unión de ciertas estrellas. Los médicos decían que era una pestilencia". López y Hernández estuvieron de acuerdo en que la enfermedad era causada por la "unión de calor y humedad" y que los "cambios bruscos de temperatura" eran muy importantes.

Durante la epidemia, en el Hospital Real de San José de los Naturales, se realizaron algunas de las primeras autopsias (llamadas "anatomías" en esa época) en la Nueva España para entender la enfermedad. Agustín Dávila Padilla, un cronista, escribió que Juan de la Fuente "hizo anatomía de un indio en el Hospital Real de México [...] para estudiar la dicha enfermedad y para poner remedio donde conocieron el daño".

Debido a las creencias de la época, se pensó que los planetas y cometas eran los causantes de la enfermedad, o que era un castigo divino por la idolatría, e incluso se mencionaron las costumbres y la complexión de los nativos. Sumando las condiciones climáticas, los médicos aseguraron que se trataba de una pestilencia.

¿Cómo se respondió a la epidemia?

Debido a la gravedad de la epidemia de 1576, las autoridades tuvieron que tomar "medidas extremas". El virrey Martín Enríquez de Almansa envió grupos de personas a visitar a los enfermos, pidió la opinión de médicos y ordenó a los religiosos que ayudaran a los afectados. También organizó "procesiones y oraciones". Las órdenes religiosas (franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos) se dividieron la ciudad por barrios y realizaron diversas tareas: daban apoyo espiritual, proporcionaban alimentos, ropa y medicinas, se encargaban de retirar y enterrar los cuerpos, y recogían a los niños huérfanos.

Estos descubrimientos llevaron a Hernández a creer que la causa de la enfermedad era un "veneno" (término usado en esa época para referirse a alteraciones del cuerpo y enfermedades muy graves), por lo que recomendó usar la triaca, un remedio común en Europa contra la peste. Sin embargo, tuvo que modificar el tratamiento, dando preferencia a un remedio indígena llamado coanenepilli. A pesar de varios cambios, el remedio no fue efectivo y "la cantidad de muertes no disminuyó". El uso de plantas nativas como tratamiento es una de las características más importantes de cómo la medicina occidental en México se adaptó a las costumbres locales.

¿Qué consecuencias tuvo el Cocoliztli?

Según estudios (Acuña Soto, Stahle, Therrell, Gómez Chávez y Cleaveland, 2005), entre 1540 y 1625 hubo una fuerte sequía en Norteamérica y Mesoamérica, la peor en mil años. Se cree que comenzó en el centro de México y luego se extendió a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, las epidemias de 1545 y 1576 ocurrieron "durante cortos periodos" de lluvias. Se piensa que el cocoliztli pudo ser una fiebre hemorrágica transmitida por roedores. Las condiciones climáticas favorecieron el contacto entre humanos y roedores (quienes buscan comida durante las sequías y se multiplican durante las lluvias). En condiciones similares, hubo otras epidemias en 1736 y 1813. En 1815, terminó la última epidemia. Debido a su "misteriosa" desaparición, se ha planteado la posibilidad de que la enfermedad pueda reaparecer.

Respecto al agente causante, se ha pensado en algún virus del grupo Tacaribe o alguno asociado a roedores nativos del país. Además de fiebre hemorrágica, se ha considerado que el cocoliztli pudo ser fiebre amarilla, una infección viral, paludismo o tifo. Las epidemias, en las que probablemente influyeron las "condiciones de vida más difíciles de los sectores más afectados", causaron el abandono de ciudades, campos, minas e industrias.

La gran disminución de la población en el siglo XVI causó daños "catastróficos e irreversibles" a la sociedad mesoamericana. Especialmente las epidemias de cocoliztli, que provocaron una "abrumadora" reducción de la población indígena. Por esta razón, Mesoamérica pasó de ser una "sociedad mayoritariamente indígena a una sociedad predominantemente mestiza", lo que dio origen a la "cultura y la población del México moderno". Fueron necesarios 400 años para que el país recuperara el nivel de población que tenía en 1544.

Investigaciones recientes

En un estudio publicado en 2018 en la revista Nature Ecology & Evolution, un grupo de investigadores encontró la bacteria Salmonella enterica en restos de huesos de decenas de personas enterradas durante la epidemia de 1545 en Teposcolula-Yucundaa, Oaxaca. Este lugar de entierro se descubrió a principios de siglo y se encontraron hasta 800 cuerpos. Los científicos analizaron la pulpa dental de veinticuatro individuos e identificaron la presencia de la bacteria, encontrando en diez de ellos la marca genética de la subespecie Paratyphi C de la S. enterica. Los autores del estudio han destacado que la epidemia probablemente fue causada por la combinación de esta bacteria junto con un contexto social específico. Sugieren que una sequía y los cambios sociales impuestos por la colonización, como el traslado de los nativos a nuevos asentamientos (en pueblos de indios y reducciones), afectaron los hábitos de higiene de la población y esto facilitó la aparición de la epidemia. En su discusión, los autores indicaron que sus hallazgos "contribuyen al debate relacionado con el agente causal de la epidemia en Teposcolula-Yucundaa, donde proponemos que se considere a la [Salmonella paratyphi C]".

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Cocoliztli epidemics Facts for Kids

En inglés: Cocoliztli epidemics Facts for Kids