Afrancesado para niños

Los afrancesados fueron un grupo de españoles que colaboraron con el rey José I Bonaparte durante la Guerra de la Independencia española (1808-1814). José I fue el hermano de Napoleón Bonaparte, quien lo nombró rey de España.

Los españoles que defendían los derechos del rey Fernando VII, a quien llamaban "patriotas", veían a los afrancesados como "traidores". No reconocían a José I como rey legítimo y lo llamaban el "rey intruso".

La mayoría de los afrancesados tuvieron que salir de España en 1813, cuando terminó el gobierno de José I. Esto marcó el primer gran exilio español en la historia moderna de España. Sin embargo, algunos regresaron años después.

Algunos historiadores, como Manuel Moreno Alonso, explican que llamar "traidores" a los afrancesados es una forma simplificada de ver la historia. Ellos creían que al aceptar al nuevo rey, se podía evitar la guerra y el desorden, y mejorar el gobierno del país.

El término "afrancesado" se empezó a usar más ampliamente a partir de 1811. Antes, se les llamaba "traidores", "infieles" o "juramentados".

Contenido

¿Qué significa "afrancesado"?

El término "afrancesado" se usa en un sentido amplio para describir a personas que estaban muy influenciadas por las ideas y costumbres de Francia.

En un sentido más específico, el historiador Miguel Artola define a los afrancesados como aquellos que colaboraron con el gobierno francés durante la ocupación. Esto incluía a quienes ocuparon cargos, juraron lealtad a José I o cooperaron con los franceses por diferentes razones.

Artola distingue entre los "afrancesados" verdaderos y los "juramentados":

- Los afrancesados eran quienes, por decisión propia, apoyaron el proyecto de reformas de José I. Querían una evolución progresiva para aplicar ideas de la Ilustración al gobierno.

- Los juramentados eran quienes simplemente obedecieron órdenes para sobrevivir o por miedo a la represión. Eran la mayoría y su colaboración fue más por necesidad que por convicción.

Según Juan López Tabar, los afrancesados, que eran solo unos pocos miles, no solo juraron lealtad al nuevo rey, sino que ocuparon cargos o colaboraron conscientemente. Lo hicieron para apoyar las políticas de José I, a quien veían como un continuador de las reformas ilustradas, o, en algunos casos, por interés personal.

Después de la Guerra de la Independencia, para referirse a alguien que era partidario de Francia o de lo francés, se empezó a usar el término "francófilo", que no tenía las connotaciones negativas de "afrancesado".

Historia de los afrancesados

Las ideas de los afrancesados tienen sus raíces en el despotismo ilustrado del rey Carlos III de España. Para ellos, la llegada de José I significaba un cambio de dinastía, pero no una ruptura total con las ideas de progreso.

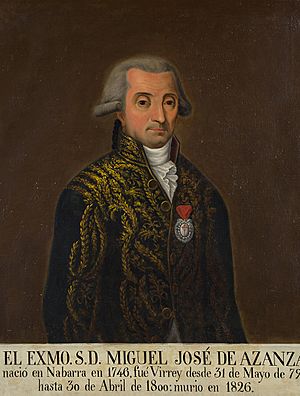

El 7 de julio de 1808, José I Bonaparte juró como rey de España en Bayona, según la Constitución aprobada por una asamblea de notables. Aunque algunos le aseguraron que España lo recibiría con entusiasmo, la realidad fue que se abrió una profunda división en la sociedad española. Los que se llamaban a sí mismos "patriotas" rechazaron a José I, mientras que los "afrancesados" o "josefinos" decidieron colaborar con su gobierno.

No todos los españoles se opusieron a José I. Algunas personas de la clase media vieron que la resistencia podía llevar a la anarquía y prefirieron colaborar con el nuevo rey para mantener el orden. Los partidarios de José I no eran muchos, pero incluían a la élite: funcionarios, militares, parte del alto clero y la minoría ilustrada.

¿Por qué apoyaron a José I?

Según Miguel Artola, los afrancesados tuvieron tres tipos de razones para apoyar a José I:

- Motivos políticos:

* Creían en la monarquía por encima de una dinastía específica. * Se oponían a la revolución y al desorden, que veían como un gran peligro. Creían que solo el gobierno de José I podía detenerlo. * Consideraban necesarias las reformas políticas y sociales para modernizar el país.

- Motivos históricos:

* Seguían la tradición de buscar una alianza con Francia para protegerse de Inglaterra. * Querían preservar el Imperio español en América.

- Motivos de conveniencia nacional:

* Deseaban evitar una guerra que, según ellos, dañaría mucho al país y que consideraban innecesaria. * Preferían tener una administración española, evitando que España se convirtiera en una dependencia francesa gobernada por extranjeros.

Otros historiadores, como Juan Francisco Fuentes, señalan que los afrancesados apoyaron a José I porque veían a los franceses como garantes de la paz y el orden. También creían que el nuevo gobierno ofrecía la posibilidad de renovar el país, que estaba en crisis, introduciendo reformas necesarias sin romper del todo con el pasado.

Rafael Abella añade que los afrancesados buscaban evitar una guerra inútil contra Napoleón y llevar a cabo un programa de reformas políticas y sociales de tipo liberal. Su postura era un punto intermedio entre el reformismo ilustrado y el caos revolucionario.

¿Fueron "traidores"?

Desde que Fray Manuel Martínez publicó un escrito en 1814 llamándolos "traidores", los afrancesados han cargado con esa etiqueta durante mucho tiempo. Martínez escribió: "Traidores, sí, traidores os llamaba a boca llena la España toda".

Aunque hubo algunas voces que intentaron defenderlos en el siglo XIX, la imagen negativa se impuso. Marcelino Menéndez Pelayo, un influyente escritor, los atacó duramente, llamándolos "legión de traidores".

A principios del siglo XX, hubo los primeros intentos de "rehabilitar" a los afrancesados. Carlos Cambronero y Mario Méndez Bejarano escribieron libros defendiéndolos, argumentando que no merecían el calificativo de traidores.

La verdadera "rehabilitación" llegó con los estudios de Miguel Artola y Juan Mercader Riba a mediados del siglo XX. Artola argumentó que su lealtad no era a Napoleón ni a Francia, sino a la posibilidad de un buen gobierno. Los consideró personas que se equivocaron al no entender bien la realidad política, pero no traidores. También rechazó que los moviera la ambición, ya que muchos vivieron en la pobreza durante su exilio.

Juan López Tabar, en 2001, afirmó que la postura de los afrancesados fue una mezcla de pragmatismo, resignación y oportunismo, pero también de sincero patriotismo.

Represión y exilio

Primeras medidas contra los afrancesados

Las primeras acciones contra los afrancesados comenzaron poco después de que José I subiera al trono. Tras la derrota francesa en la Batalla de Bailén en 1808, el Consejo de Castilla ordenó confiscar los bienes de quienes habían seguido a los franceses y abrirles procesos judiciales. También se les dejó de pagar sus sueldos.

La Junta Suprema Central, que dirigía la resistencia española, continuó la represión. En 1809, calificó a los afrancesados de "ingratos a su legítimo soberano, traidores a la patria y acreedores a toda la severidad de las leyes", reiterando la confiscación de sus bienes.

Cuando las tropas francesas ocuparon casi todo el país, la represión se detuvo temporalmente. Sin embargo, cuando José I tuvo que huir a Valencia en 1812, se reanudaron las medidas. Se ordenó el cese de todos los empleados nombrados por el gobierno de José I, se les inhabilitó para cargos públicos y se arrestó a personas con opiniones políticas "sospechosas". Las prisiones se llenaron.

Esta represión legal fue acompañada de una represión popular muy dura. Se hicieron actos de violencia contra las familias de los españoles que habían colaborado con José I.

El exilio

Después de la derrota francesa en la Batalla de Vitoria en junio de 1813, toda la corte de José I se trasladó a Francia. Con ellos, miles de españoles que habían colaborado con el gobierno josefino también se exiliaron. Entre ellos había religiosos, nobles, militares, juristas y escritores.

Se calcula que entre 10.000 y 12.000 familias, la mayoría sin recursos, cruzaron la frontera y se establecieron en Francia. Allí permanecieron durante siete años. José I pidió ayuda a Napoleón para ellos, y Napoleón destinó fondos para su subsistencia. Sin embargo, tras la caída de Napoleón, los subsidios disminuyeron.

El gobierno español de Fernando VII pidió a Francia que alejara a los afrancesados de la frontera, por temor a conspiraciones. Aunque en realidad eran los liberales exiliados quienes conspiraban, los afrancesados fueron vigilados.

Persecución en España

Mientras muchos afrancesados se exiliaban, Fernando VII regresó a España y restauró el absolutismo en 1814. Decretó la persecución de todos los afrancesados y de los liberales. El rey no cumplió el Tratado de Valençay, en el que Napoleón le había devuelto la Corona de España y se había comprometido a reintegrar a los españoles que habían apoyado a José I.

El 30 de mayo de 1814, Fernando VII promulgó un decreto que condenaba al exilio perpetuo a todos los que habían ocupado cargos políticos, militares o eclesiásticos durante el reinado de José I, incluyendo a sus esposas. A los de menor rango se les permitía regresar, pero no podían vivir cerca de la corte ni ocupar cargos públicos.

Los afrancesados protestaron, argumentando que no habían tenido otra opción y que se habían visto obligados a colaborar para sobrevivir o para evitar el desorden. Una de estas protestas, publicada en Francia, acusó de traición al propio Fernando VII, causando un conflicto diplomático.

Fernando VII se mantuvo inflexible y no concedió la amnistía, a pesar de las presiones de las cortes europeas, especialmente la francesa. En 1817, Francia volvió a presionar para que se permitiera el regreso de los afrancesados "no peligrosos", ya que mantenerlos era una carga. Aunque se abrió una "consulta" sobre una amnistía, Fernando VII, influenciado por sus ministros más absolutistas, mantuvo las restricciones. Solo se levantó el embargo de sus bienes, pero no se les devolvían por completo.

El retorno a España

Trienio Liberal (1820-1823)

Tras el triunfo de la Revolución de 1820 en España, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812. El 23 de abril de 1820, se promulgó un decreto que otorgaba amnistía a los afrancesados y ordenaba la devolución de sus bienes. Sin embargo, un nuevo decreto, solo tres días después, restringió la amnistía, permitiéndoles regresar solo a ciertas provincias. Esto se debió a la oposición de algunos liberales más radicales.

Los afrancesados criticaron estas restricciones. El periódico Miscelánea, de Javier de Burgos, señaló que no era un verdadero beneficio si no se les permitía establecerse donde quisieran.

Finalmente, el 26 de septiembre de 1820, las Cortes aprobaron un decreto que permitía el regreso a España de todos los que habían emigrado por haber servido al gobierno de José I, y les restituía sus bienes. La única restricción era que no recuperaban automáticamente sus antiguos empleos o condecoraciones. Unas 12.000 personas regresaron del exilio.

Sin embargo, la rehabilitación de los afrancesados no fue completa. Se les negó el acceso a cargos públicos y, a veces, se les dificultó el voto. Esto llevó a un distanciamiento de los afrancesados del régimen liberal. Además, durante su exilio, habían adoptado ideas del liberalismo doctrinario, que defendían una segunda cámara y más poder para el rey, lo que chocaba con la Constitución de 1812.

Los afrancesados se unieron al sector más conservador del partido moderado. Su periódico El Censor se convirtió en la voz de este sector. Algunos historiadores creen que, lejos de fortalecer el régimen liberal, su regreso contribuyó a su caída.

La ruptura definitiva de los afrancesados con el régimen liberal ocurrió tras el fracaso de un intento de golpe de Estado absolutista en julio de 1822. Muchos afrancesados apoyaron la invasión francesa de los "Cien Mil Hijos de San Luis" en 1823, adoptando una postura contrarrevolucionaria.

Década Ominosa (1823-1833)

El 1 de octubre de 1823, Fernando VII recuperó sus poderes absolutos gracias a la invasión francesa. Declaró nulos todos los actos del Gobierno Constitucional, lo que en teoría anulaba la amnistía a los afrancesados. Sin embargo, el gobierno francés no quería volver a acogerlos.

Finalmente, Fernando VII permitió que los afrancesados permanecieran en España, a diferencia de los liberales. Muchos afrancesados se unieron al proyecto de los absolutistas "reformistas" y ocuparon cargos en la administración, especialmente en el Ministerio de Hacienda.

Fernando VII no tomó medidas contra los afrancesados, a pesar de las advertencias de algunos de sus confidentes. De hecho, algunos afrancesados destacados, como Félix José Reinoso y Alberto Lista, trabajaron en periódicos oficiales como la Gaceta de Madrid y la Gaceta de Bayona, defendiendo el régimen fernandino y promoviendo ideas de reforma.

Uno de los afrancesados más importantes fue el jurista Pedro Sáinz de Andino, autor del Código de Comercio de 1829, una ley muy elogiada. También propuso la creación de un Ministerio del Interior para modernizar la administración.

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, algunos afrancesados ocuparon cargos importantes en el nuevo gobierno. Sin embargo, la Primera Guerra Carlista ya había estallado, y las demandas de reformas políticas superaron las propuestas de los afrancesados. Su momento había pasado.

La cultura del exilio

El exilio fue un momento de reflexión para los afrancesados, lo que dio lugar a una gran cantidad de escritos. En ellos, los exiliados intentaron justificar sus acciones ante la opinión pública. Muchos enviaron cartas a Fernando VII pidiendo clemencia y explicando por qué habían apoyado a José I. Sin embargo, casi todas estas peticiones fueron rechazadas.

Durante los siete años de exilio (1813-1820), se publicaron muchas obras en Francia. Algunas buscaban reivindicar la actuación individual de sus autores, mientras que otras defendían a todo el grupo. Destaca el Examen de los delitos de infidelidad a la Patria (1816) de Félix José Reinoso, considerada la obra más importante de la literatura afrancesada.

La actividad intelectual de los afrancesados exiliados no se limitó a la justificación. También escribieron libros sobre otros temas. Por ejemplo, Juan Antonio Llorente publicó una Historia crítica de la Inquisición de España, que tuvo gran difusión internacional. Otros se integraron en la vida cultural francesa, como Manuel Silvela y García de Aragón, quien fundó un conocido colegio español en Burdeos, o Francisco Amorós, que abrió gimnasios en París donde aplicó su sistema de educación física.

Véase también

En inglés: Afrancesado Facts for Kids

En inglés: Afrancesado Facts for Kids