Sueños y discursos para niños

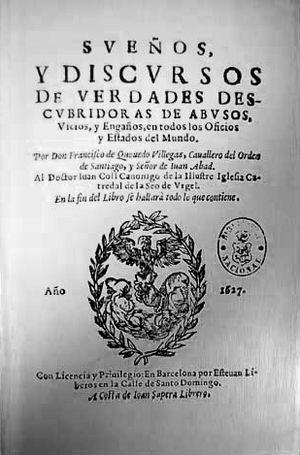

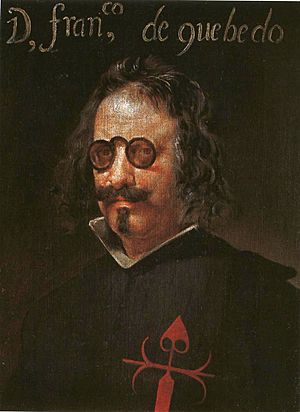

Sueños y discursos de verdades descubridoras de errores, defectos y engaños en todos los oficios y estados del mundo es la obra más famosa de Francisco de Quevedo. Fue publicada en Barcelona en 1627. Junto con La vida del Buscón, es una de las obras más conocidas de Quevedo.

Esta obra es considerada una de las más importantes de la prosa española del Barroco, un estilo artístico de los siglos XVII y XVIII. Está compuesta por cinco partes: Sueño del Juicio Final, El alguacil endemoniado, Sueño del Infierno, El mundo por de dentro y Sueño de la muerte. Todos estos textos se caracterizan por el uso del conceptismo (un estilo que juega con las ideas y el ingenio), sus alegorías (historias con un significado oculto) y el vocabulario muy variado del autor. Quevedo adaptó las ideas del humanismo a su tiempo para criticar los problemas de la sociedad en la España de los Austrias.

Debido a la fuerte censura de la época, que ya había causado problemas a Quevedo, en 1631 se publicaron versiones modificadas de los Sueños con el nombre de Juguetes de la niñez. A partir de esta edición, Sueño del Juicio Final se llamó Sueño de las calaveras; El alguacil endemoniado, El alguacil alguacilado; Sueño del Infierno, Zahúrdas de Plutón; El mundo por de dentro mantuvo su nombre y Sueño de la Muerte fue conocido como Visita de los chistes.

El pesimismo de Quevedo, típico del Barroco, presenta una idea de justicia divina más enfocada en el castigo que en la bondad. Los relatos mezclan reflexiones filosóficas y morales. Explican diferentes tipos de personas, cómo la humanidad comete errores y la naturaleza de los demonios, y critican los defectos de la gente de su tiempo.

Contenido

¿Cuándo se escribieron los Sueños de Quevedo?

Esta es la obra más popular de Quevedo. Fue escrita en diferentes etapas entre 1605 y 1621. Según el experto George Haley, el primer texto en ser compuesto fue El sueño del juicio final, en 1605. Le siguió El alguacil endemoniado en 1607.

En 1608 se escribió el Sueño del infierno y en 1612 El mundo por de dentro. Finalmente, el último de los Sueños de Quevedo es de 1621, el Sueño de la muerte.

Esta información nos permite dividir la obra en dos grandes grupos: el primero (1606-1608) y el segundo, que abarca un período más largo y comprende los dos últimos textos, escritos en 1612 y 1621. En 1610, la censura de la Inquisición impidió que Quevedo publicara sus tres primeros Sueños. De hecho, solo el Juicio y el Infierno eran considerados "sueños" en ese momento. El título de «discursos» se añadió por las críticas a las costumbres de la época. Además, por «discurso» se entienden solo los textos más largos de la obra publicada en 1627.

El hecho de que la visión de un sueño no sea un elemento común a los cinco textos sugiere que Quevedo no siguió un plan fijo para escribir su obra. El autor madrileño creó los Sueños usando temas que él mismo ya había tratado o que retomaría después. También usó ideas de la Antigüedad clásica.

¿Cómo es el estilo y el lenguaje de los Sueños?

Se ha discutido si los Sueños de Quevedo forman una obra unida o si son piezas independientes. En el prólogo del Alguacil endemoniado ya se menciona la posibilidad de una serie de críticas. Esta idea se refuerza con las muchas dedicatorias y alegorías que se encuentran en los prólogos de cada uno de los cinco sueños. Cada uno es una unidad con el mismo tema, una fantasía moral y burlas sobre el más allá.

Quevedo no usó un plan para organizar su obra. En los tres primeros Sueños se ve una línea de organización central, ya que corresponden a los momentos finales de la vida humana según la Iglesia católica: muerte, infierno y juicio. El Juicio sería como un inicio, y la Muerte el final de la serie. Cada uno de los Sueños tiene sus propias referencias a otros textos, además de figuras literarias y críticas con pequeños intentos de conexión entre ellos.

Aunque la mayoría de las fuentes de Quevedo son humanistas, el autor las adapta a los personajes y situaciones de su tiempo. Algunas de las fuentes que usa y transforma son Juvenal, Virgilio, Erasmo y Luciano. Como la crítica a los oficios y a las diferentes clases sociales es un tema muy común en Quevedo, se encuentra el mismo tipo de personajes en sus críticas. Quevedo usa a personas de oficios humildes y figuras ridículas, como los hidalgos, para criticar los defectos de la sociedad corrupta, hipócrita y vanidosa del Siglo de Oro.

También critica a los médicos, a quienes llama «el mayor enemigo de la vida», y a los boticarios, a quienes acusa de enfermar a sus clientes vendiéndoles productos de mala calidad. La forma de pensar conservadora de Quevedo resalta los aspectos ridículos de cada estrato social en la España de Felipe IV. Esto lo hace para mostrar la corrupción general de las costumbres y de la naturaleza humana que se vivía en la sociedad española del Siglo de Oro.

En su época, los Sueños fueron clasificados como «obra de ingenio». Es probable que se leyeran como una obra de entretenimiento y no solo como una crítica social. Es una de las obras más atrevidas del Barroco español, tanto por sus temas como por su lenguaje. Quevedo usa temas muy conocidos por la Iglesia para luego darles un nuevo significado. Así, combina temas cultos con la tradición popular. La intención de Quevedo de enseñar una lección moral se dirige a la sociedad de las ciudades, ya que rara vez sus personajes son de la clase rural. Al autor le interesan estos sectores porque son con los que más se relaciona. Como escritor leal, siente un gran respeto por sus superiores, lo que no impide que también los critique, como al Conde-Duque de Olivares o al mismo Felipe IV en El chitón de las tarabillas.

Los sueños no muestran una coherencia y profundidad en su crítica, como sí se encuentra en El Criticón de Baltasar Gracián. Los ataques a diferentes grupos, defectos y hasta características físicas se deben solo a las ideas particulares de Quevedo. Él repite las mismas formas de escribir que en otras de sus obras. También se puede considerar su obra como un fiel reflejo de sus ideas políticas, que muchos autores consideran conservadoras. Por ejemplo, el personaje de Judas Iscariote —que siempre le interesó a Quevedo— es presentado por el autor como judío, comerciante y pelirrojo. Así, encarna todos los defectos de los grupos humanos que Quevedo critica con ironía en sus obras, basándose en sus ideas morales y sociales.

A lo largo de su obra, Quevedo muestra una actitud que atribuye a la mujer cualidades negativas como la ambición, la deshonestidad, la belleza artificial, la hipocresía y la mentira. Esto lo menciona especialmente sobre las mujeres hermosas. Este es un tema bastante común en el autor, que desarrolló en algunos de sus poemas. Quevedo atribuye la ruina de España al poder corruptor del dinero y a la obsesión por conseguirlo a toda costa, usando un tono de burla y crítica. Aunque muchos autores creen que Quevedo tenía una actitud de querer cambiar las cosas, la conclusión más aceptada es que la obra es principalmente literaria, y su impacto social es menor.

Ignacio Arellano considera a Los sueños como «el ataque más fuerte contra todo el sistema político y social que jamás se escribiera en el período de decadencia de la monarquía española». Otros autores, como James O. Crosby, aclaran esta idea al señalar que el ataque no es contra el sistema en sí, sino contra la enorme corrupción que amenazaba incluso la existencia de la monarquía.

Ediciones de los Sueños

Ediciones antiguas

- Sueños y discursos de verdades descubridoras de errores, defectos y engaños, en todos los oficios y estados del mundo, Barcelona, Esteban Liberos, 1627.

- Sueños y discursos de verdades descubridoras de errores, defectos y engaños, en todos los oficios y estados del mundo, Valencia, Juan Bautista Marzal, 1627.

- Sueños y discursos de verdades descubridoras de errores, defectos y engaños, en todos los oficios y estados del mundo, Zaragoza, Pedro Cabarte, 1627.

- Desvelos soñolientos y verdades soñadas, Zaragoza, Pedro Vergés, 1627.

- Sueños y discursos o desvelos soñolientos, Barcelona, Pedro Lacavalleria, 1628.

- Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio, Madrid, viuda de Alonso Martín, 1631.

Ediciones modernas

En obras completas

- Obras completas de don Francisco de Quevedo, edición de Aureliano Fernández-Guerra, dos volúmenes, Madrid, BAE, 1845-1849.

- Obras completas: obras en prosa, edición de Luis Astrana Marín, Madrid, M. Aguilar, 1916.

- Obras completas: obras en prosa, edición de Felicidad Buendía, Madrid, M. Aguilar, 1958. Reimpresa en 1961 y 1972.

- Francisco de Quevedo. Parte de obra completa, Madrid, Espasa Calpe, 1997.

- Obras festivas y jocosas, Barcelona, MRA, 1997.

- Prosa completa: obras satíricas y festivas, Madrid, Ediciones Ibéricas, 1997.

- Obras jocosas, Arganda del Rey, Edimat, 1998.

- Poesía moral: (Polimnia), edición de Alfonso Rey, Madrid, Támesis, 1998.

- Prosa festiva y satírica, Madrid, Aguilar, 2002.

- Antología de Quevedo, edición de Gabriel Maldonado, Boadilla del Monte, Acento Editorial, 2003.

- Obras completas en prosa, dos volúmenes, edición de Alfonso Rey, Madrid, Castalia, 2003.

- Prosa satírica, edición de Ignacio Arellano, Madrid, Ollero-Ramos, 2003.

Ediciones individuales

- Las zahúrdas de Plutón, Poitiers, Mas, 1955.

- Sueños y discursos, edición de Felipe Maldonado, Madrid, Castalia, 1973.

- Los sueños, edición de José Antonio Álvarez Vázquez, Madrid, Alianza, 1983.

- Los sueños, edición de Henry Ettinghausen, Barcelona, Planeta, 1984.

- Los sueños, edición de Mercedes Etreros, Barcelona, Plaza y Janés, 1984.

- Sueños y discursos, edición de James O. Crosby, Madrid, Castalia, 1993.

- Los sueños, Madrid, Alianza, 1998.

- Los sueños, edición de Ignacio Arellano y Carmen Pinillos, Madrid, Espasa Calpe, 1998, reedición en 2001.

- Sueños, Madrid, Ediciones Libertarias-Prodhufi, 1998.

- Los sueños, edición de Ignacio Arellano, Madrid, Cátedra, 1999.

- Los sueños, Barcelona, Edicomunicación, 1999.

- Sueños y discursos, Barcelona, Bibliotex, 1999.

- Los sueños, edición de Àlex Broch, Barcelona, Océano Grupo, 2000.

- Los sueños, Arganda del Rey, Edimat Libros, 2000.

- Los sueños, Barcelona, Planeta, 2002.

Galería de imágenes

-

La captura de Cristo, de Michelangelo Merisi da Caravaggio (c. 1602).

Véase también

En inglés: Los Sueños Facts for Kids

En inglés: Los Sueños Facts for Kids