Manuel Lacunza para niños

Datos para niños Manuel Lacunza |

||

|---|---|---|

Lacunza, según Alejandro Ciccarelli

|

||

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | Manuel de Lacunza y Díaz | |

| Otros nombres | Juan Josafat Ben-Ezra | |

| Nacimiento | 19 de julio de 1731 Santiago del Nuevo Extremo, Reino de Chile |

|

| Fallecimiento | 18 de junio de 1801 Imola, República Cisalpina |

|

| Residencia | Universidad Pontificia Colegio Máximo de San Miguel | |

| Nacionalidad | Española | |

| Religión | Catolicismo | |

| Educación | ||

| Educación | profesor de filosofía | |

| Educado en |

|

|

| Información profesional | ||

| Ocupación | Filósofo y teólogo | |

| Área | Gramática, filosofía y teología | |

| Cargos ocupados | Catedrático (1755-1768) | |

| Empleador | Universidad Pontificia Colegio Máximo de San Miguel (1755-1768) | |

| Movimiento | Milenarismo | |

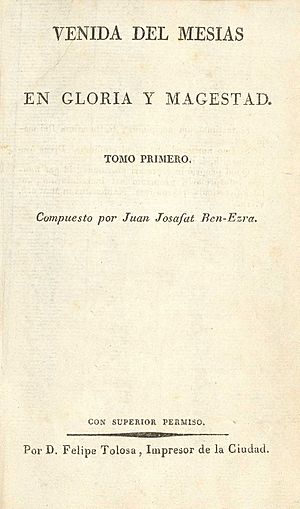

| Obras notables | Venida del Mesías en gloria y magestad (1790) | |

| Orden religiosa | Compañía de Jesús | |

Manuel de Lacunza y Díaz fue un sacerdote y pensador jesuita nacido en Santiago de Chile el 19 de julio de 1731. También se le conoció por su nombre de escritor, Juan Josafat Ben-Ezra. Falleció alrededor del 18 de junio de 1801 en Imola, una ciudad en lo que hoy es Italia.

Lacunza se dedicó a estudiar y explicar las profecías de la Biblia, especialmente las que hablaban de un futuro reino de paz en la Tierra. Fue uno de los pensadores más importantes del Reino de Chile en su época.

Contenido

La vida de Manuel Lacunza

Manuel Lacunza nació en una familia acomodada en Santiago de Chile. Su padre era un comerciante que viajaba entre Chile y Perú. Desde joven, Manuel mostró interés por el estudio.

Sus primeros años y educación

Manuel ingresó al Convictorio de San Francisco Javier, una escuela importante, donde se graduó como Maestro de Filosofía. Luego, en 1747, decidió unirse a la Compañía de Jesús, una orden religiosa.

Durante esta primera etapa de su vida como sacerdote, fue profesor de gramática en la Universidad Pontificia Colegio Máximo de San Miguel en Santiago. También se hizo conocido por sus discursos en la iglesia. En 1750, retomó sus estudios de Teología.

El exilio y los desafíos

En 1767, el rey Carlos III de España ordenó que todos los jesuitas fueran expulsados de los territorios españoles. Por esta razón, Manuel Lacunza tuvo que dejar Chile y se fue a vivir a Imola, en Italia. Muchos otros sacerdotes chilenos de su orden también fueron al exilio.

La vida en el exilio fue difícil para Lacunza. El papa Clemente XIV prohibió a los jesuitas celebrar misas y dar sacramentos. Además, su familia en Chile empezó a tener problemas económicos, lo que significaba que le enviaban menos dinero.

Después de cinco años viviendo con otros jesuitas, Lacunza decidió mudarse a una casa fuera de la ciudad. Allí vivió solo, dedicado a sus estudios. Sus colegas lo describían como una persona muy dedicada al estudio, que vivía de forma sencilla y era muy respetado.

En 1773, el papa disolvió la Compañía de Jesús. Esto hizo que Lacunza se convirtiera en un sacerdote que ya no pertenecía a una orden religiosa. En este tiempo de aislamiento, él escribió su obra más importante.

La obra principal de Lacunza

Manuel Lacunza dedicó su vida en el exilio a escribir sobre sus ideas teológicas, especialmente sobre el milenarismo, que es la creencia en un futuro reino de mil años de paz en la Tierra.

El "Anónimo Milenario" y su impacto

Primero, escribió un pequeño folleto llamado Anónimo Milenario. Este texto circuló en América del Sur y causó muchos debates entre los teólogos, sobre todo en Buenos Aires. Sus oponentes lo denunciaron, y una institución de la Iglesia de la época prohibió el texto.

En 1790, terminó su obra más grande, de tres tomos, titulada Venida del Mesías en gloria y magestad. Hasta el día de su muerte, intentó sin éxito conseguir permiso y apoyo para que su libro fuera impreso.

No se sabe con exactitud la fecha de su muerte. Su cuerpo fue encontrado en una zanja en una calle de Imola. Se cree que murió por causas naturales mientras daba uno de sus paseos.

¿Qué pasó con su libro?

A pesar de las prohibiciones, Venida del Mesías en gloria y magestad fue publicado en 1812 en Cádiz, después de su muerte. Se usó el nombre falso de Juan Josafat Ben-Ezra. En 1816, se hizo otra edición en español en Londres, financiada por el general argentino Manuel Belgrano.

Ese mismo año, el libro fue denunciado ante las autoridades de la Iglesia y fue incluido en la lista de libros prohibidos en 1819. A los opositores les preocupaba que las ideas de Lacunza fueran populares entre los sacerdotes.

En 1827, el libro fue traducido al inglés por Edward Irving, un líder religioso británico. Para Irving, leer la obra de Lacunza fue una gran revelación. Él incluso aprendió español solo para poder traducir el libro.

Por esta razón, el libro de Lacunza se convirtió en una gran influencia para el desarrollo del milenarismo en el siglo XIX. El milenarismo es la creencia de que habrá una época de oro en la Tierra que comenzará con la llegada de Cristo.

Las ideas de Lacunza también inspiraron a movimientos religiosos en Estados Unidos, como el millerismo, liderado por William Miller. Miller se interesó en la interpretación de la Biblia y tradujo la obra de Lacunza.

De forma indirecta, a través del millerismo, Lacunza influyó en grupos religiosos actuales como los Adventistas del Séptimo Día y los Testigos de Jehová. Es curioso que la obra de un hombre que se consideraba católico terminara siendo un texto importante para el cristianismo "protestante".

En 1940, el arzobispo de Santiago, cardenal José María Caro, preguntó a las autoridades de la Iglesia si se podían enseñar las ideas de Lacunza. La respuesta fue que no, y se le ordenó al cardenal vigilar que esas ideas no se enseñaran.

Las ideas principales de Lacunza

Manuel Lacunza creía haber descubierto ideas nuevas y muy importantes para la Teología (el estudio de la religión) durante su exilio.

El "fin del mundo" según Lacunza

Una de sus ideas principales era que el "fin del mundo" no significaba que todo sería destruido. Él decía que la Biblia no hablaba de la destrucción total de la Tierra, sino de un cambio.

También explicó que las frases bíblicas "fin del siglo presente" y "fin del mundo" se referían a momentos diferentes.

El "fin del siglo presente"

Para Lacunza, el "fin del siglo presente" o "Día del Señor" era el final de una etapa de la historia humana. Este momento estaría marcado por la llegada de Cristo y el comienzo de su reino en la Tierra, junto con un juicio divino para los que estuvieran vivos. También creía que en ese momento el pueblo judío se convertiría.

Después de esto, se establecería una nueva sociedad, con un reino de mil años de justicia y paz. Lacunza pensaba que, antes del "Día del Señor", muchas personas se alejarían de la Iglesia. Él creía que la Iglesia oficial podría tomar un camino equivocado en la lucha entre el bien y el mal. Este punto fue la razón principal por la que su obra fue prohibida por las autoridades de la Iglesia.

El "fin del mundo" y el Juicio Final

Por "fin del mundo", Lacunza entendía la resurrección de los muertos y el Juicio Final. Él creía que esto sería una transformación del mundo físico a un plano eterno, y que ocurriría después de los mil años del reino de Cristo en la Tierra.

Lacunza como cronista del exilio

Manuel Lacunza también es valorado por sus escritos sobre la experiencia de ser exiliado y de ser perseguido por sus ideas. Sus cartas personales muestran cómo se sentía al estar lejos de su hogar.

Él escribió sobre lo difícil que era la vida de un exiliado: "Todos nos miran como un árbol perfectamente seco e incapaz de revivir... Nos estamos acabando. De 352 [jesuitas] que salimos de Chile, apenas queda la mitad".

También expresó cuánto extrañaba su país: "Solamente saben lo que es Chile los que lo han perdido: no hay acá el menor compensativo... nadie puede saber lo que es Chile si no lo ha perdido".

En una carta de 1788, después de 11 años de exilio, Lacunza imaginó que regresaba a Chile. En este pasaje, lleno de nostalgia, describe cómo visita su hogar, busca a sus seres queridos y se da cuenta de que muchos ya no están. Luego, se come sus comidas favoritas y, con el estómago lleno, "vuelve a su destierro" con la misma facilidad con la que imaginó su viaje. Este texto muestra la tristeza y el anhelo que sentía por su tierra natal.

|

Véase también

En inglés: Manuel Lacunza Facts for Kids

En inglés: Manuel Lacunza Facts for Kids