Historia del Nuevo Reino de Granada para niños

Este artículo trata sobre la historia del territorio que hoy conocemos como Colombia entre los años 1550 y 1718. Durante este tiempo, la región era parte del Imperio Español y se conocía como el Nuevo Reino de Granada.

El 27 de julio de 1540, el rey Carlos V le dio a Santafé el título de ciudad, gracias a una solicitud de Gonzalo Jiménez de Quesada. Aunque no era un virreinato completo, el Reino de Nueva Granada se organizó bajo la autoridad de la Real Audiencia de Santafé. Esta institución fue creada por una orden real el 17 de julio de 1549.

Contenido

- La Real Audiencia de Santafé: ¿Cómo funcionaba el gobierno?

- Desarrollo histórico: La monarquía española (1538-1717)

- La diversidad cultural de España y su influencia en América

- El mestizaje: La mezcla de culturas

- La evangelización: La llegada del catolicismo

- La estructura administrativa: Las leyes de Indias

- Sistema de impuestos coloniales

- Las encomiendas: Un sistema de trabajo

- Cartagena: La "Llave de las Indias"

- Santa Marta: La "Perla de América"

- Bogotá: La vida en el altiplano

- Los grupos sociales en la colonia

- Arte y literatura de la colonia

La Real Audiencia de Santafé: ¿Cómo funcionaba el gobierno?

Para establecer un gobierno en el Nuevo Reino de Granada, se creó la real audiencia en Santafé entre 1548 y 1549. Esta era una institución que combinaba el poder ejecutivo (de gobierno) y judicial (de justicia). En 1564, se nombró un "presidente" o gobernador que se encargó de los poderes ejecutivos. En ese momento, la Nueva Granada era una capitanía general que dependía del Virreinato del Perú. La autoridad de la real audiencia se fue extendiendo con el tiempo a las provincias cercanas.

La Real Audiencia de Santafé tenía autoridad sobre las provincias de Santa Marta, Río de San Juan, Popayán, Guayana y Cartagena. A veces, las provincias de Caracas, Cumaná, Guayana y Maracaibo también dependían de ella, especialmente en asuntos de justicia, alternando con la Real Audiencia de Santo Domingo, que pertenecía al Virreinato de la Nueva España.

La real audiencia era una institución muy importante. Se encargaba de la justicia, organizaba la administración pública y tenía la misión de mantener la paz en el territorio. La primera reunión de la Real Audiencia de Santafé fue el 7 de abril de 1550, en una casa que estaba donde hoy se encuentra la plaza de Bolívar, lugar del actual Palacio de Justicia. Los Magistrados de la Real Audiencia eran llamados "oidores".

Como el rey en Madrid no estaba contento con la forma en que los oidores manejaban las cosas, enviaba "visitadores" para revisar la situación. Pero esto no funcionó muy bien y solo duró entre 1545 y 1558. Por eso, Madrid decidió enviar a Santafé de Bogotá a una persona con más autoridad para controlar la situación. Así, desde 1564 hasta 1717, la Nueva Granada tuvo un "presidente" que supervisaba a la real audiencia. En 1715, los oidores se rebelaron contra Don Francisco Meneses Bravo de Saravia. Esta situación, junto con cambios importantes en la política de España en esa época, puso fin a la presidencia y dio origen al Virreinato de Nueva Granada.

Desarrollo histórico: La monarquía española (1538-1717)

Después de la primera etapa de conquista, la Casa de Contratación (una institución española que controlaba el comercio con América) pasó a la segunda etapa: la colonización y explotación de las tierras. Esto incluyó la imposición del catolicismo, la creación de un sistema de gobierno, nuevas divisiones administrativas, controles estrictos sobre los impuestos y la economía, y la abolición de las formas de vida indígenas, como el trueque. La mezcla de las culturas indígenas, españolas y africanas dio lugar a muchas ventajas y desafíos que surgieron más tarde.

La diversidad cultural de España y su influencia en América

España, aunque unificada bajo la corona de Castilla en 1492, tenía diferentes culturas dentro de sí misma, como los vascos y los aragoneses, que conservaban cierta independencia. Las comunicaciones eran difíciles, por lo que era necesario que alguien administrara los pueblos, lo que con el tiempo llevó a sentimientos regionalistas. Estas diferencias se reflejaron en América.

El orden en que los españoles llegaron a Colombia influyó mucho en el desarrollo cultural y económico. Aunque los primeros conquistadores eran de Extremadura, esto no fue tan importante en Colombia como en otros lugares. Después llegaron los andaluces, como Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar. En la época colonial, la mayoría de los primeros colonizadores andaluces se establecieron en la costa, especialmente en Cartagena de Indias y Santa Marta. Esto se puede ver hoy en el dialecto de Cartagena, con su forma particular de hablar, la omisión de letras y la calidez. También se reflejó en la comida, que ya venía enriquecida por la influencia árabe en Andalucía, y en la arquitectura, como los tejados de Cartagena, que muestran la técnica mozárabe de alfarería. La orfebrería de Mompox es una mezcla de las técnicas indígenas zenú con las artes decorativas orientales.

Los andaluces llegaron primero porque la Casa de Contratación estaba en Sevilla, en Andalucía, y los puertos que iban a América (Sanlúcar de Barrameda, Palos de la Frontera y Cádiz) también estaban allí. Esto les facilitaba la exploración. Al principio, los andaluces administraban, pero poco a poco fueron reemplazados por otras personas en trabajos como la encomienda, la mita y el comercio.

Casi 50 años después de los andaluces, llegó una ola de personas de Toledo, Castilla y Madrid. Ellos se asentaron en el interior del país, en zonas con temperaturas similares a las de sus regiones de origen. Por eso, los dialectos del interior son más pausados y conservan algunas raíces de la península, como el "voseo" y el "ustedeo". Además, los indígenas también hicieron sus aportaciones, especialmente en el altiplano Cundiboyacense, con palabras muiscas como "chicha" y "chusca". Después de estas dos olas, el orden de llegada se volvió menos regular, sobre todo cuando se estableció el virreinato y se rompió el monopolio andaluz sobre el comercio americano.

El mestizaje: La mezcla de culturas

Con la llegada de muchos españoles a América, comenzó el proceso de mestizaje, que es la mezcla de diferentes grupos étnicos. Los primeros conquistadores tuvieron hijos con las mujeres indígenas, y estos hijos fueron los primeros mestizos.

Al principio de la colonia, los españoles, indígenas y, más tarde, los africanos vivían separados y no se relacionaban mucho. A la mayoría de los mestizos se les consideraba de menor categoría y no podían ocupar cargos importantes. Los mestizos no tenían un lugar claro en la sociedad y eran rechazados tanto por los indígenas como por los españoles.

Con el tiempo, comenzaron a darse los primeros matrimonios entre diferentes grupos, y para el año 1600, los mestizos ya formaban parte de la sociedad. A la mezcla de españoles con indígenas, se sumó la de los africanos, que también contribuyeron a este proceso. Los sacerdotes llevaban tres registros separados: uno para los "españoles", otro para los "indios" y un tercero para las "castas de mezcla".

La evangelización: La llegada del catolicismo

Con la creación de los primeros obispados y misiones religiosas, la Corona Española tenía un objetivo claro: convertir a toda la población indígena de América al catolicismo. España era la defensora del catolicismo en el mundo y, para mantener ese título, se dedicó a imponer esta religión a los habitantes originales de sus colonias.

Al principio, los españoles intentaron imponer el catolicismo de forma directa, obligando a cada indígena a obedecer. Pero esto era muy difícil y a menudo provocaba violencia por parte de los indígenas, como ocurrió con la cultura Tayrona.

Por eso, con más personal religioso y la asignación de gobernadores civiles, los militares y la iglesia planearon una nueva estrategia: evangelizar a la fuerza a los caciques y líderes espirituales. Esto tomaba menos tiempo, requería menos gente y era más efectivo, ya que los indígenas obedecían a sus caciques. Después de muchas visitas de los españoles, los caciques contaban a su gente sobre un "sueño" en el que vieron al "nuevo dios", que era "el dios de nuestros amigos españoles", y que todos debían obedecer este "mandato divino". Muchos se negaron y continuaron con sus costumbres, y otros, como los mayas de Chiapas, combinaron sus tradiciones con el cristianismo. Esto también sucedió en Cuba, donde el catolicismo se mezcló con creencias animistas.

Finalmente, para 1650, en los territorios que hoy son Colombia, todas las formas de religión precolombina habían desaparecido.

La estructura administrativa: Las leyes de Indias

Para organizar las Américas, se reunieron en Burgos, por orden de Felipe V, las Cortes Generales de Castilla y León, con representantes de Aragón, para crear un marco legal estable para las Indias. Estas leyes de Burgos prohibieron la explotación indígena (aunque esto no siempre se cumplió) y establecieron las encomiendas, las mitas y los resguardos. Este conjunto de leyes se conoció como la Ley Indiana.

En esta reunión, se regularon las decisiones anteriores y la mayoría de los acuerdos hechos por la Casa de Contratación y el Consejo de Indias. También se estableció un marco general para la actuación de los funcionarios coloniales y se estructuraron las divisiones administrativas en Virreinatos, Capitanías Generales, y estos a su vez en gobernaciones, villas y corregimientos.

Colombia quedó dividida en las Gobernaciones de Cartagena, Santa Marta y Popayán. El centro del país, la Gobernación de Bogotá, tomó el nombre de Nuevo Reino de Granada. También existieron las Gobernaciones de Coro y Quito.

Sistema de impuestos coloniales

Los impuestos en la colonia, aunque muy centralizados, eran regulados por las regiones, lo que a veces llevaba a abusos por parte de las autoridades locales.

Los impuestos se dividían en dos grupos: los impuestos sobre el comercio entre América y España, la compraventa y las rentas; y los impuestos sobre los bienes de consumo y los eclesiásticos.

En el comercio entre América y España, el principal impuesto era el Almojarifazgo. Era un porcentaje que cobraban las Aduanas de las Gobernaciones por los productos que entraban o salían del imperio, o que se comerciaban entre puertos dentro de él. El Almojarifazgo lo decidía cada Director de Aduana, o Almojarife, en cada zona. Cada Aduana solía exigir impuestos adicionales al Almojarifazgo, que eran para proteger los intereses de las élites locales. Con la llegada del virreinato, estos impuestos adicionales fueron desapareciendo, ya que eran castigados. Si la Aduana cobraba el Almojarifazgo a los comerciantes marítimos, los contratos de compra y venta de mercancías, ya fueran importadas de España o producidas en las colonias, tenían que pagar el sello de Alcabala (similar al IVA). Esta tarifa era exclusiva de cada Gobernación y el dinero recaudado era un ingreso para la Hacienda Pública de las Gobernaciones.

La "renta" fue un concepto nuevo para los indígenas, ya que la mayoría de sus tierras eran comunales. Todos los habitantes del reino pagaban el Quinto real, que era como el impuesto sobre la renta. El Quinto se pagaba anualmente a los Almojarifes, quienes lo registraban y controlaban la evasión. Sin embargo, esta última función a menudo se omitía gracias a pagos adicionales de los declarantes (generalmente españoles con influencia y dinero). El problema del Quinto Real, además de la corrupción de los Almojarifes, era que para los españoles ricos, que controlaban monopolios, pagar un quinto de su riqueza era muy poco. Para los indígenas y artesanos (mulatos y zambos libres), el Quinto significaba un gran esfuerzo, ya que a menudo tenían que hipotecar sus casas para pagarlo, además de los vicios que también eran controlados por los españoles a través de monopolios llamados Estancos.

Los estancos eran instituciones privadas que controlaban productos "estancados" o bienes de consumo monopolizados por una sola persona en un territorio, y cuyo precio se manejaba a su antojo. Estos monopolios funcionaban porque los productos que vendían eran vicios o productos absolutamente necesarios. Los cuatro estancos establecidos en el actual territorio nacional fueron: Aguardiente, Tabaco, Juegos y Dados, y la Sal. Como eran establecimientos privados, sus registros contables eran privados y se sabe poco de ellos. La palabra "estanco" hoy en Hispanoamérica se refiere al lugar donde se venden licores, tabaco y donde la gente juega. El origen de esta palabra es que los estancos en cada región se concentraban en una sola casa, a la que todos los que querían consumir tenían que ir. Se sabe que el estanco de la sal, por ser un producto básico, tenía la obligación de tener sucursales o subcontratar vendedores en los mercados públicos y los pueblos.

Finalmente, en las colonias, la iglesia no recibía muchos recursos directos de la corona. Además de las limosnas, la Iglesia Católica pedía a sus fieles un décimo de su ganancia anual para el mantenimiento del clero. Este impuesto, administrado directamente por los obispos, era el Diezmo. Era voluntario, como sigue siendo hoy.

Como puedes ver, los impuestos coloniales eran muy restrictivos y no se usaban para obras públicas. Solo se utilizaban para mantener la burocracia colonial y para la explotación de los indígenas y mestizos. Esto fue una de las razones por las que los criollos se rebelaron contra la corona siglos después.

Las encomiendas: Un sistema de trabajo

Según las leyes de Burgos, a los españoles con suficiente dinero y conocimiento de la tierra se les podía "encomendar" un número de indígenas. Estos indígenas debían pagarles alrededor de 700 ducados (unos 1000 dólares de hoy) a cambio de casa y comida. Esto también tenía un objetivo de evangelización y urbanización, ya que los encomenderos eran enviados a zonas difíciles de alcanzar por la iglesia, y el número de indígenas encomendados superaba los mil, por lo que las encomiendas eran como pueblos.

Sin embargo, muchos encomenderos españoles fueron muy ambiciosos. Aunque la ley española protegía a los "naturales americanos" y los consideraba "súbditos leales de la corona" y "propietarios" de la tierra que cultivaban, los encomenderos torcieron la ley para quedarse con la tierra, expropiando los bienes y desterrando a los indígenas. Así, los encomenderos se enriquecían de dos maneras: ganaban dinero por su "labor cultural y espiritual" y también acumulaban tierras con estas expropiaciones.

La encomienda se considera la base de la economía colonial, ya que era el centro de producción agrícola y también minera. Las minas, llamadas "mitas", estaban separadas de la encomienda. En las mitas, los indígenas y esclavos más fuertes trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Después, los indígenas iban a sus "resguardos" (lugares de descanso para las comunidades indígenas que trabajaban en las mitas) y los esclavos regresaban a las encomiendas, donde tenían sus dormitorios. Los resguardos eran administrados por los indígenas, pero estaban subordinados al encomendero.

Además de las encomiendas, que eran la base de la producción, también existían pocas ciudades que centralizaban los mercados y la administración. Estas encomiendas administraban los bienes que se obtenían de Venezuela y otros países.

Cartagena: La "Llave de las Indias"

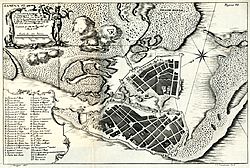

La Ciudad de Cartagena de Indias, fundada en 1533 por Don Pedro de Heredia, creció lentamente durante el siglo XVI. Al principio era un pequeño pueblo de madera que se incendió varias veces. Por eso, para 1550, los alcaldes comenzaron a construir con piedra coralina. La visita del pirata Robert O'Baal en 1543 a Cartagena alarmó a la corona sobre los ataques de piratas en el Caribe, financiados por Francia e Inglaterra.

Los títulos "Llave y Antemural del Reino" y "Llave de las Indias" no eran en vano para Cartagena. Se explican por su posición estratégica en el Caribe, su relación directa con la feria de Portobelo y el virreinato del Perú, y su bahía profunda y segura. Poco a poco, esto la convirtió en un punto de parada obligatorio para abastecer a las tropas y comerciar con España y otras colonias.

Los ataques de los piratas afectaban mucho la economía española porque la corona tenía el monopolio del comercio con América, lo que facilitaba interceptar y aislar a España del continente. Aunque parezca una estrategia tonta, los españoles mantenían este monopolio para enriquecerse y no querían que otros lo explotaran. Las dos grandes flotas que existieron entre las colonias y España fueron: "La Flota de los Galeones" y "La Armada de Galeones". Este sistema de flotas era la única forma de proteger el comercio, ya que los barcos en grupo se defendían de los ataques piratas.

El primer convoy salía de puertos de Andalucía como Palos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda o Cádiz, con destino final a Veracruz en América del Norte. Antes de llegar allí, pasaba por lugares estratégicos como Santo Domingo, Santiago de Cuba y La Habana, y también abastecía a San Agustín de la Florida. Este convoy no solo enviaba bienes y personas a estos destinos, sino también a México y a Acapulco, para ser embarcado en el Galeón de Manila, con destino a la Capitanía General de las Filipinas. El Galeón de Manila viajaba una vez al año, generalmente entre junio y julio, ya que "La Flota" salía de España en marzo o abril y llegaba a Veracruz a finales de mayo.

El segundo convoy, que también salía de España, tomaba rumbo sur desde las islas de Sotavento y Puerto Rico (San Martín, Vírgenes y San Cristóbal y Nieves) hasta llegar a Cartagena. Allí se abastecían las naves y se recibían productos. Luego, las naves iban a Portobelo, donde se celebraba una feria comercial. Por un camino que salía de Portobelo y pasaba por lo que hoy es el Canal de Panamá, las mercancías y personas pasaban al Pacífico y se embarcaban al Callao, la puerta del Virreinato del Perú. Este viaje se hacía a la inversa hasta Cartagena, donde nuevamente se abastecían las naves, se recibían mercancías del Perú y se enviaban mercancías de la Nueva Granada en el Galeón, que se dirigía finalmente a La Habana y de allí a España. Cartagena era un puerto clave para el Virreinato del Perú, la joya de la corona en Sudamérica. Además, su ubicación céntrica la hacía perfecta para el abastecimiento y como centro de operaciones en caso de una guerra con Inglaterra, Países Bajos o Francia. Aparte de su posición estratégica, el territorio alrededor de la ciudad ofrecía buenas condiciones para ser puerto: una bahía segura, una topografía defensiva ventajosa y costas saludables, a diferencia de las costas de las Antillas y el istmo, donde la selva llega a la playa y las bahías son poco profundas.

A finales del siglo XVI, Cartagena tenía una defensa débil, ya que la burocracia colonial sobreestimaba las condiciones geográficas. Las defensas de la villa eran el obsoleto "Boquerón", una simple torre medieval, y unas culebrinas (cañones pequeños) montadas en un terraplén. Después del desastre de Baal y otros ataques, Sevilla finalmente decidió enviar ingenieros y dinero para defender adecuadamente la ciudad.

El diseño general de la estrategia defensiva de Cartagena se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, aunque su construcción comenzó a finales del siglo XVI. Este sistema de defensa, revolucionario para su época, era lo opuesto a la muralla medieval clásica, alta y recta, diseñada para impedir que el enemigo la escalara. El nuevo concepto era que la fortificación perdiera altura y ganara en grosor, resistiendo el impacto de los cañones. Se diseñó para ofrecer el menor blanco posible, dificultar la apertura de brechas en las murallas y disponer de plataformas para los cañones que responderían al atacante.

En esta época aparece el nuevo elemento del baluarte, una evolución del torreón medieval. El baluarte es una parte angular que sobresale de las murallas y protege las murallas contiguas con la ayuda de otros baluartes. Por su grosor, es inútil dispararles, pero el atacante solo puede disparar a las murallas, que, aunque gruesas, lo son menos que los baluartes. Si se abre una brecha, que es pequeña, y el atacante intenta profundizarla enviando tropas, estas serían masacradas por los cañones de los baluartes contiguos, que protegen toda la brecha.

Los ingenieros, al llegar a América con sus libros y modelos europeos, se encontraron con una realidad diferente: las planicies del Viejo Continente no existían aquí. Se encontraron con playas irregulares y coralinas, dominadas por islotes rodeados de manglares impenetrables. Todo esto, sumado a la lluvia y el calor del trópico. Estos ingenieros tuvieron el doble de dificultad, ya que se enfrentaban al hundimiento de los fuertes por su peso, al salitre, al moho, al mar que se tragaba las murallas y a un sinfín de amenazas permanentes, lo que aumentaba los costos de construcción y mantenimiento.

Después de muchos intentos, los ingenieros decidieron que la mejor opción era construir cerca del agua, sin importar el costo o los peligros, ya que esto ofrecía una gran protección. Con esto, las únicas formas de acercarse a tierra firme eran por el Cabrero y Bocagrande. La obsesión por aprovechar la defensa marina y la dificultad de las playas fue tal que, a finales del siglo XIX, el terreno donde hoy están los Colegios Salesianos y parte del barrio San Diego eran solares sin usar, lo que demuestra que el plan defensivo excedió el perímetro urbano anterior. Este sistema de baluartes, que rodeaba el agua, dejaba solo una forma de sitiar la ciudad: por tierra. La única conexión con tierra desde Cartagena era la Media Luna, un fuerte al final de Getsemaní, con un paso sobre el agua, flanqueado por varios fosos y un revellín, impidiendo la entrada de intrusos.

Para el siglo XVII, después de fortificar sólidamente la ciudad, llegó una gran alerta: la invasión del Barón de Pointis a Cartagena. Pointis conquistó la plaza, destruyendo las débiles fortificaciones de la bahía y el Boquerón. Nuevamente, Sevilla encargó el diseño de fortificaciones, esta vez no en la ciudad misma, sino en la bahía, para recibir adecuadamente las visitas de los piratas. El antiguo fuerte de San Matías fue desmantelado para construir el fuerte de Santa Cruz. Posteriormente se construyeron el Fuerte de Manzanillo, los Fuertes de Bocachica (reformados varias veces), las Baterías de Tierrabomba, la escollera submarina y diversas mejoras a los fuertes, defendiendo a Cartagena hasta finales del siglo XVIII.

En cuanto al desarrollo urbanístico, el diseño de Cartagena es completamente irregular, con desembocaduras a diversas plazas. Las viviendas se construían con lo que se tuviera a mano, desde buen ladrillo hasta piedra coralina, cubriéndolas con capas de cal que las mantenían frescas. Los techos altos y los balcones salientes tenían un objetivo: dar sombra a las calles y bajar la temperatura.

El concepto de mercado en Cartagena solo se estableció a principios del siglo XX, con la creación del mercado público de Barahona. En la colonia, la ciudad misma era el mercado. Las carnicerías estaban donde hoy se encuentra el teatro Heredia, mientras que las frutas y verduras se vendían en la calle de las Carretas y Badillo. Los esclavos se vendían frente a la torre del reloj y las aduanas frente a la alcaldía.

Santa Marta: La "Perla de América"

Desde la fundación de Cartagena en 1533, Santa Marta perdió gran parte de su importancia. Aun así, era la capital de una Gobernación, la Gobernación de Santa Marta, que era muy productiva.

La colonización hacia el interior desde Santa Marta fue lenta, y Santa Marta prefería enfocarse en sí misma y producir para subsistir. A pesar de esto, Santa Marta conservó y conserva la belleza de su paisaje y siempre fue conocida por su bahía profunda y hermosa, un buen refugio para las naves (posiblemente mejor que la de Cartagena).

Esta Gobernación se centró en las haciendas con mano de obra esclava al sur de la actual Ciénaga (Magdalena), ya que eran tierras muy fértiles y planas. Los cultivos más comunes en estas haciendas eran el banano, el maíz y la guayaba.

Por otro lado, el comercio minorista dentro de la Gobernación de Santa Marta era el segundo negocio más rentable.

Bogotá: La vida en el altiplano

Desde su fundación en 1538, los primeros años de la ciudad fueron difíciles, y estuvo a punto de desaparecer. La aventura de Jiménez de Quesada en busca de El Dorado dejó a la joven villa sin el liderazgo fuerte necesario para crecer.

Finalmente, después de la muerte de Jiménez de Quesada, Bogotá comenzó a desarrollarse con la planificación de la ciudad. El trazado original alrededor de la Iglesia del Humilladero fue abandonado y se decidió hacer una ciudad cuadriculada al otro lado del río San Francisco (hoy Avenida Jiménez). Se construyó una plaza de mercado grande, una nomenclatura organizada, viviendas lujosas y edificios públicos amplios. Todo lo necesario para un centro administrativo importante.

La vocación administrativa de Bogotá se hizo evidente unos años después de su fundación. Su posición central, la disponibilidad de recursos y su cercanía a otras villas la hacían ideal como centro del gobierno colonial. Atendiendo las solicitudes de Gonzalo Jiménez de Quesada, Carlos V concedió a Bogotá el título de ciudad el 27 de julio de 1540. Aunque no era un virreinato en sí, la Nueva Granada se organizó bajo la autoridad de la Real Audiencia de Santafé. La Real Audiencia fue creada por la Cédula Real del 17 de julio de 1549. Su autoridad abarcaba los territorios de las provincias de Santa Marta, Río de San Juan, Popayán, Guayana, Cartagena y la Capitanía de Venezuela. La Real Audiencia era el órgano supremo de poder, administraba la justicia, organizaba la administración pública y tenía la misión de mantener la paz en el territorio.

La primera sesión de la Real Audiencia de Santafé se realizó el 7 de abril de 1550 en una casona que daba a la plaza de Bolívar, donde hoy se encuentra el Palacio de Justicia. Los Magistrados de la Real Audiencia eran conocidos como Oidores. Lejos de gobernar con justicia y buscar el bienestar general, los Oidores demostraron ser muy corruptos, lo que al final sería una de las razones de la independencia.

Molesto con la gestión de los Oidores, Madrid enviaba "Visitadores", personas de la corte que viajaban de incógnito por las colonias y hacían un informe de la situación para que el rey decidiera. El sistema resultó ser bastante ineficaz, por lo que solo duró entre 1545 y 1558. El primer visitador fue Don Pedro de Ursúa. La lentitud de los visitadores para hacer informes y el creciente poder y corrupción en la Real Audiencia fueron la gota que colmó el vaso, y Madrid decidió enviar a Santafé de Bogotá a un "hombre fuerte" para controlar la situación. Por eso, desde 1564 hasta 1717, en la Nueva Granada existió un presidente, quien controlaba a la Real Audiencia. El primer presidente fue Don Andrés Díaz Vénero de Leyva. Las intrigas políticas siempre fueron tema de conversación en la Bogotá colonial, hasta el punto de que durante esta época se planeó un golpe de Estado —el primero en América— en 1715. Los Oidores se rebelaron contra Don Francisco Meneses Bravo de Sarabia, lo que causó una crisis en el sistema presidencial. El golpe contra Meneses y la nueva situación política en España en esa época terminaron con la presidencia y dieron origen al virreinato. Esta secuencia de situaciones durante toda la colonia demuestra la importancia de Bogotá en asuntos político-administrativos frente a otras ciudades.

En el aspecto económico, Bogotá nunca fue tan activa y rica como las ciudades de la Costa, que eran las más prósperas. Sin embargo, la producción de sal en Zipaquirá y el cultivo de arracacha, papa y otros tubérculos fueron la fortaleza de Bogotá.

La minería en el Nuevo Reino de Granada siempre fue importante, especialmente la de cobre y esmeraldas, trabajos que eran realizados por los indígenas muiscas.

La encomienda se desarrolló con más fuerza en esta región que en ninguna otra, quizás por la disponibilidad de muchos terrenos aptos para explotar, además de millones de indígenas que podían ser "encomendados" al puñado de españoles que poblaron la zona. Para 1591, solo en Cundinamarca y Boyacá existían ocho pueblos de encomienda donde se censaron 61,385 indígenas. La crueldad de muchos españoles contra la población indígena llegó a tales extremos que el mismo Jiménez de Quesada, un gran jurista, rogó a Carlos V leyes que protegieran a los indígenas. La ley Indiana y otros intentos fueron inútiles, ya que el maltrato continuó e incluso los defensores de los indígenas eran arrestados y condenados.

Muchos españoles que venían de las zonas más frías de la península se asentaban en Bogotá porque preferían su clima, un hecho que influyó notablemente en la cultura de la sabana.

Los grupos sociales en la colonia

La sociedad colonial tenía un sistema de grupos sociales muy estricto, donde los españoles estaban en la cima y ocupaban todos los puestos de gobierno. Después de ellos venían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, o hijos de españoles con mestizos o indígenas americanos. Luego estaban los mestizos e indígenas que no tenían relación con los españoles pero eran libres. Finalmente, los pocos indígenas que sobrevivieron a los trabajos forzados y los africanos, que formaban el grupo de los esclavos.

La estructura colonial española era similar a la de otras colonizaciones europeas, pero tenía una particularidad: la línea entre colonizadores y colonizados, que era clara en casos como Francia e Inglaterra, se volvía menos definida en el caso español debido a los criollos. Aunque eran españoles en toda regla, se sentían excluidos del sistema social para los puestos importantes y el gobierno por haber nacido en América. Además, muchos criollos eran hijos de español con indígena o africano, y esa mezcla racial dificultaba aún más su participación activa en el gobierno y la economía coloniales. Estas dos situaciones sociales fueron parte de las causas que llevaron al proceso de independencia.

Los indígenas libres que lograron salir del sistema de encomiendas no tuvieron otra opción que dedicarse al servicio y a trabajos muy mal pagados en trapiches y otras labores que los esclavos no hacían (por ser fáciles) y los criollos tampoco (por considerarlas indignas). Los indígenas que se liberaron y conservaron algunas tradiciones regresaron a las selvas y las recuperaron, en parte, hasta el siglo XIX.

Los esclavos, por supuesto, hacían lo que se les ordenaba y permanecían sin educación. Vivían en condiciones muy difíciles, pero su falta de conocimiento les impedía exigir una vivienda mejor y un trato más justo.

Arte y literatura de la colonia

El arte y la literatura coloniales estaban estrictamente controlados por el gobierno, por lo que la mayoría de las obras se referían a asuntos gubernamentales y religiosos. En el ámbito artístico internacional, el arte colonial colombiano no es tan valorado como otras escuelas artísticas, como las de Lima y Quito, que se ajustaban más al gusto barroco de la época. Aun así, el arte colonial colombiano dejó mucho para la cultura de nuestro país. La literatura colonial fue escasa y, al igual que el arte, estaba estrictamente controlada por el gobierno. Felipe II autorizó una orden real en 1578 que restringía la producción literaria en las colonias, prohibiendo las novelas de caballería y los periódicos, que en esa época eran las formas más sencillas de incitar a la gente a cualquier sentimiento de libertad. Por ello, florecieron la poesía y las crónicas de Indias.

Literatura colonial: ¿Qué se escribía?

Claribalte: La primera novela en América

Mientras vivía en la desaparecida Ciudad de Santa María la Antigua del Darién, el cronista y escritor Gonzalo Fernández de Oviedo, quien era gobernador de la provincia, escribió una novela llamada Claribalte. La importancia de Claribalte radica en que fue la primera novela escrita en tierras americanas y el único ejemplo de las novelas de caballería que se daría en América, ya que estas fueron prohibidas después.

La historia de Claribalte es el clásico relato de un caballero y una doncella, y se desarrolla en Europa. Claribalte, un humilde sirviente, se enamora de la hija de su señor, impidiendo su matrimonio. El rey se entera de los amores entre su hija y el sirviente y lo destierra. Claribalte se las arregla para convertirse en caballero y lucha por toda Europa, hasta que derrota a los bizantinos, enemigos de su rey. Después de todas estas hazañas, Claribalte recupera el favor de su señor, quien le permite casarse con su hija, quien ya esperaba un hijo de Claribalte.

Además de Claribalte, Gonzalo Fernández de Oviedo escribió crónicas de Indias, específicamente sobre la región en la que vivió.

Crónicas de Indias: Testimonios de la época

Cuando el Gobierno Español aún no controlaba directamente la producción literaria americana, los primeros españoles que llegaron a la zona se dedicaron a escribir sobre lo que observaban en estas nuevas tierras, convirtiéndose en los ojos de España en sus dominios. Existen cuatro tipos de crónicas de Indias: las descriptivas, las seudocrónicas, las evangelistas y las indigenistas, en su orden de publicación.

La primera crónica de Indias de la historia es el Diario de Viaje de Cristóbal Colón, escrito durante sus cuatro viajes a América entre 1492 y 1504. En este diario se habla de la flora de las zonas exploradas, la apariencia de los indígenas, algunas tradiciones y la formación de las primeras dos ciudades, "Navidad" e "Isabela".

Al Diario de Viaje le seguirían los trabajos más técnicos de expertos y líderes que viajaron años más tarde, como Juan De la Cosa, Américo Vespucio y el mismo Gonzalo Fernández de Oviedo, quienes describían detalladamente la exuberante flora, la intrigante fauna y los paisajes en general. Además de escribir crónicas, Juan de la Cosa y Vespucio intentaron hacer un mapa de América.

Con el poblamiento de las zonas costeras y el establecimiento de las primeras colonias, comenzaron a llegar personas oportunistas. Engañadores, escritores con prejuicios y personas sin ocupación decidieron iniciar una fase literaria conocida como las "seudocrónicas". En estas, mediante relatos exagerados o alterados, describían a los indígenas americanos como simples caníbales atrasados y sin cultura. Todo esto se hacía para ganar más dinero; de hecho, la mayoría de los seudocronistas nunca pisaron América, aunque algunos como Nuñez Cabeza de Vaca lo hicieron por poco tiempo, que consideraron suficiente para incluir todo tipo de exageraciones en sus obras. La avalancha de seudocrónicas fue detenida por la Real Cédula de 1578, que prohibió la producción literaria sobre temas directa o indirectamente relacionados con América que no estuvieran permitidos por la corona.

Como la Real Cédula de 1578 no aplicaba a la Iglesia, muchos frailes que viajaron a América comenzaron a escribir crónicas sobre el proceso de evangelización y su impacto en la población indígena. Destaca en este género Fray Bartolomé de las Casas, quien, a diferencia de otros frailes, no solo documentó su experiencia "educativa y culturizadora", sino que también criticó el maltrato a los indígenas y el lado negativo de la evangelización.

Finalmente, con el paso del tiempo, el género de la crónica comenzó a decaer. Pero a mediados del siglo XVII e incluso en el XVIII surgieron los cronistas indigenistas, que eran criollos y mestizos educados. Ellos rescataron el género de la crónica como una forma de ensayo para denunciar el maltrato y las acciones violentas cometidas por las autoridades españolas. Muchos de estos cronistas fueron figuras importantes en el proceso de independencia.

Como vemos, la crónica fue, junto con la poesía, la forma principal de expresión literaria en la colonia.

Escritores "camuflados"

Además de los cronistas evangelistas e indigenistas, hubo otra forma de resistencia contra la Real Cédula de 1578: los llamados "escritores camuflados". Ellos escribían poesía y ensayos con ideas de libertad usando seudónimos, direcciones falsas e identidades robadas para escapar de la persecución de la policía y de las "Brigadas de la Moral", grupos de ciudadanos religiosos a quienes las autoridades eclesiásticas y civiles animaban a perseguir a dichos escritores.

|