Descifrado del rongorongo para niños

La escritura rongorongo de la Isla de Pascua ha sido un misterio desde que se descubrió a finales del siglo XIX. Muchas personas han intentado entender qué significan estos símbolos, pero hasta ahora, la mayoría de los textos siguen sin descifrarse. Solo se ha logrado identificar una parte de una tablilla que parece ser un calendario lunar, pero incluso esa parte no se puede leer completamente.

Hay tres grandes desafíos para descifrar el rongorongo, si es que realmente es una escritura:

- Pocos textos: Solo quedan unos pocos textos, con un total de 15.000 símbolos legibles.

- Falta de contexto: No hay dibujos o textos paralelos que ayuden a entender el significado de los símbolos.

- Idioma moderno: El idioma rapanui actual, hablado en la Isla de Pascua, ha cambiado mucho y se ha mezclado con el tahitiano. Es difícil saber si refleja el idioma de las tablillas, especialmente si estas contenían mensajes especiales como cantos o poemas.

Desde los años 1950, muchos expertos creen que el rongorongo no es una escritura completa como la nuestra, sino una "protoescritura". Esto significa que los textos podrían estar basados en dibujos (ideogramas) y símbolos (jeroglíficos) que servían como ayudas para la memoria, como la escritura dongba de la etnia Naxi. Si esto es cierto, sería casi imposible descifrarla por completo. Este escepticismo se debe a que muchos intentos han fallado y a que los sistemas de escritura independientes son muy raros en el mundo.

Los que han intentado descifrar el rongorongo como una escritura real han pensado que era logográfica (un símbolo por palabra), silábica (un símbolo por sílaba) o una mezcla. Sin embargo, las estadísticas no apoyan que sea puramente logográfica o silábica. No se sabe de qué tratan los textos, pero algunos investigadores creen que hablan de árboles genealógicos, viajes, estrellas o agricultura. Las historias orales de la isla dicen que solo unas pocas personas sabían leer y que las tablillas eran muy importantes.

Contenido

- Historias de la Isla de Pascua

- Intentos de desciframiento curiosos

- Harrison y los patrones repetidos

- Kudrjavtsev y la "Gran Tradición"

- Butinov y Knorozov: ¿Árboles genealógicos?

- Barthel y el calendario lunar

- Fischer y la teoría de la creación

- Pozdniakov y la revisión de los símbolos

- Colección de tablillas

- Galería de imágenes

Historias de la Isla de Pascua

A finales del siglo XIX, después de que la sociedad de la Isla de Pascua sufriera muchos cambios por la llegada de personas de otros lugares y enfermedades, dos investigadores aficionados recogieron historias y lecturas de las tablillas de rongorongo de los isleños. Aunque estas historias a veces se han puesto en duda, son los únicos relatos de personas que podrían haber conocido de primera mano el significado de las tablillas.

Jaussen y Metoro

En 1868, el obispo Florentin-Étienne Jaussen, de Tahití, recibió una tablilla de rongorongo como regalo. Se dio cuenta de su importancia y pidió a un misionero en la Isla de Pascua, Hippolyte Roussel, que buscara más tablillas y a alguien que pudiera leerlas. Roussel encontró algunas tablillas, pero nadie que las leyera ese año. Sin embargo, al año siguiente, Jaussen encontró en Tahití a un trabajador de la Isla de Pascua llamado Metoro Tau'a Ure, de quien se decía que conocía las inscripciones "de memoria".

Entre 1869 y 1874, Jaussen trabajó con Metoro para intentar descifrar cuatro tablillas. Después de la muerte de Jaussen, se publicó una lista de los símbolos que identificaron, junto con una explicación de los cantos de dos tablillas. Esta es la famosa lista de Jaussen. Al principio se pensó que sería clave para entender el rongorongo, pero no fue así. Se encontraron errores, como la mención de "porcelana", un material que no existía en la Isla de Pascua. Sin embargo, esto fue un malentendido, ya que la palabra francesa para porcelana también se refiere a un tipo de concha que sí existía en la isla.

Casi un siglo después, Thomas S. Barthel publicó parte de las notas de Jaussen. Comparó las historias de Metoro con otras tablillas y descubrió que Metoro leía algunas líneas al revés. Otro investigador, Jacques Guy, encontró que Metoro también leyó el calendario lunar de una tablilla al revés y no reconoció un dibujo claro de la luna llena, lo que sugiere que no entendía bien el contenido.

Thomson y Ure Va'e Iko

William J. Thomson, un oficial de un barco estadounidense, pasó doce días en la Isla de Pascua en 1886. Durante ese tiempo, hizo muchas observaciones útiles para el estudio del rongorongo.

El calendario antiguo

Thomson recopiló los nombres de las noches del mes lunar y de los meses del año. Estos nombres son muy importantes para entender la única secuencia identificable en el rongorongo: un calendario. Es interesante que mencionara trece meses, mientras que otras fuentes solo hablaban de doce. Aunque algunos expertos criticaron a Thomson, un estudio posterior demostró que su lista de meses correspondía a las fases de la luna de 1886. Esto llevó a la conclusión de que los antiguos rapanui usaban un calendario lunisolar con un mes extra en algunos años.

Las historias de Ure Va'e Iko

A Thomson le hablaron de un anciano llamado Ure Va'e Iko, quien decía haber aprendido a leer los símbolos en el pasado y entender la mayoría de ellos. Ure había sido ayudante del rey Nga'ara, el último rey que supuestamente sabía sobre la escritura. Aunque Ure no podía escribir, conocía muchos cantos de rongorongo y podía recitar al menos uno de los textos que había memorizado. Thomson le ofreció regalos y dinero para que leyera dos tablillas que había comprado, pero Ure se negó al principio. Finalmente, Thomson lo convenció de leer fotografías de las tablillas. Un terrateniente anotó lo que Ure dictaba y luego lo tradujo al inglés.

| Pronunciación | Tablilla correspondiente |

|---|---|

| Apai | E (Keiti) |

| Atua Matariri | R (Small Washington) (dudoso) |

| Eaha to ran ariiki Kete | S (Great Washington) (dudoso) |

| Ka ihi uiga | D (Con muescas) |

| Ate-a-renga-hokau iti poheraa | C (Mamari) |

Las traducciones al inglés de Salmon no siempre coincidían con lo que Ure había dicho en rapanui. Las lecturas de Ure, que al principio parecían confiables, se volvieron extrañas hacia el final. Por ejemplo, una recitación que se tradujo como una canción de amor, contenía palabras tahitianas e incluso palabras de origen europeo, lo cual no sería normal en un texto antiguo. Esto sugiere que Ure pudo haber mezclado historias o inventado partes. A pesar de esto, las recitaciones de Ure, especialmente las primeras, podrían ser útiles para entender cómo se componían los símbolos del rongorongo.

Intentos de desciframiento curiosos

Desde finales del siglo XIX, ha habido muchas ideas sobre el rongorongo. La mayoría no tuvieron mucho éxito, pero algunas llamaron la atención.

En 1892, un médico australiano, Alan Carroll, publicó una traducción muy imaginativa, diciendo que los textos fueron escritos por una población antigua en una mezcla de idiomas de Perú y Mesoamérica. Sus métodos nunca se publicaron completamente.

En 1932, Vilmos Hevesy, de Hungría, sugirió que el rongorongo estaba relacionado con la escritura del Indo, basándose en algunas similitudes visuales. Esta idea no era nueva y fue popular en la prensa. Sin embargo, se descubrió que algunos de los símbolos de rongorongo que Hevesy usó eran falsos. A pesar de que ambas escrituras no estaban descifradas, estaban separadas por miles de kilómetros y miles de años, y no había pruebas de conexión. Por eso, los expertos no tomaron en serio las ideas de Hevesy, e incluso se organizó una expedición para desmentirlas.

Otros investigadores, como Irina Fedorova, publicaron supuestas traducciones de tablillas. Aunque su trabajo fue más riguroso, los resultados no tenían mucho sentido como textos. Por ejemplo, una tablilla traducida por Fedorova parecía ser una lista interminable de acciones relacionadas con la agricultura, como "cortó una caña de azúcar, un ñame, cortó un montón de taro...". Otro texto, el calendario Mamari, no mencionaba el tiempo ni la luna en su traducción, lo que Fedorova misma describió como "digno de un maníaco".

Muchos expertos actuales creen que, aunque se han hecho pequeños avances en la comprensión del rongorongo, los intentos de desciframiento completos, como los de Fedorova o Fischer, no tienen suficiente base y no han logrado aplicar sus métodos a nuevos textos.

Harrison y los patrones repetidos

James Park Harrison, un miembro de una sociedad antropológica, notó que en una tablilla (la Pequeña de Santiago), un símbolo compuesto (un hombre con un bastón y una guirnalda) se repetía 31 veces. Cada vez, este símbolo iba seguido de unos pocos símbolos más antes de volver a aparecer. Él pensó que esto dividía el texto en secciones que podrían contener nombres de jefes. Más tarde, Barthel encontró este patrón en otras tablillas. Esto ayudó a los investigadores a entender cómo se organizaban los textos y a identificar símbolos que eran variantes del mismo.

Kudrjavtsev y la "Gran Tradición"

Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de estudiantes en San Petersburgo (Rusia), Boris Kudrjavtsev, Valeri Chernushkov y Oleg Klitin, estudiaron dos tablillas y descubrieron que tenían el mismo texto, con pequeñas diferencias. Luego encontraron este mismo texto en otra tablilla.

Barthel llamó a esto la "Gran Tradición", aunque su significado aún no se conoce. El grupo también notó que otra tablilla era muy parecida a la parte delantera de la tablilla Pequeña de Santiago. Desde entonces, se han encontrado muchas otras secuencias de símbolos que se repiten en diferentes tablillas.

Identificar estas frases repetidas fue un paso importante para entender la estructura de la escritura. Ayudó a descubrir qué símbolos eran combinaciones de otros (ligaduras) y cuáles eran variantes del mismo símbolo (alógrafos), lo que permitió crear un inventario más preciso de los símbolos del rongorongo.

Butinov y Knorozov: ¿Árboles genealógicos?

En 1957, los expertos rusos Nikolai Butinov y Yuri Knorozov, quienes ayudaron a descifrar la escritura maya, sugirieron que una secuencia repetitiva de unos quince símbolos en una tablilla (la Pequeña de Santiago) podría ser un árbol genealógico.

Si un símbolo repetido (el 200) significa "rey" y otro símbolo (el 76) indica "hijo de", entonces la secuencia podría leerse como: "Rey A hijo de B, Rey B hijo de C, Rey C hijo de D, Rey D hijo de E".

Aunque esta idea no se ha confirmado, se considera bastante posible. Si fuera cierta, se podrían identificar otros símbolos que representan nombres de personas. Además, la tablilla más grande de Santiago podría contener principalmente nombres, ya que el símbolo "hijo de" aparece 564 veces. También, una secuencia de símbolos que Fischer tradujo como "todas las aves se unen con peces", podría significar en realidad "hijo de (tal o cual) fue asesinado". Esto convertiría la tablilla más grande de Santiago en una lista de personas fallecidas en la guerra.

Barthel y el calendario lunar

El experto alemán Thomas S. Barthel, quien publicó por primera vez una colección de textos rongorongo, identificó tres líneas en una tablilla (Mamari) como un calendario lunar. Otro investigador, Guy, sugirió que era una regla para saber cuándo añadir una o dos noches extra al mes de 28 noches de Rapa Nui, para que coincidiera con las fases de la luna. El calendario Mamari es el único ejemplo de rongorongo cuya función se acepta como entendida, aunque no se puede descifrar completamente.

En la interpretación de Guy, el centro del calendario es una serie de 29 lunas crecientes que apuntan a la izquierda, a cada lado de un símbolo de luna llena. Estos símbolos representan las 28 noches normales y los 2 días extra del antiguo calendario lunar de Rapa Nui.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| *ata luna nueva, maharu primer cuarto, motohi luna llena, rongo último cuarto, hotu & hiro Intercalación de días |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-

Secuencias anunciatorias: dos ejemplos de la «secuencia de advertencia» de la línea Ca7, una de antes y otra de después de la luna llena. El pez al final de este último se invierte, y —en únicamente en la secuencia inmediatamente después de la luna llena— se invierte el ave del cuello largo.

Estas treinta noches, que empiezan con la luna nueva, se dividen en ocho grupos por una "secuencia de advertencia" de cuatro símbolos que terminan con el dibujo de un pez. En las secuencias antes de la luna llena, el pez mira hacia arriba; después de la luna llena, mira hacia abajo, lo que sugiere que la luna está creciendo o disminuyendo.

Fischer y la teoría de la creación

En 1995, el lingüista Steven Fischer, quien también afirmó haber descifrado el misterioso disco de Festo, anunció que había descifrado el "código" del rongorongo. Sin embargo, su trabajo no ha sido aceptado por otros investigadores, quienes creen que exageró la importancia de un patrón y que su método no funciona para otros textos.

La propuesta de Fischer

Fischer notó que una tablilla larga (el Bastón de Santiago) parecía tener puntuación: el texto de 2.320 símbolos estaba dividido por "103 líneas verticales". Fischer señaló que un símbolo (el 76), que Butinov y Knorozov habían identificado como un posible marcador de linaje, estaba unido al primer símbolo de cada sección. Además, casi todas las secciones contenían un múltiplo de tres símbolos, y el primero de ellos tenía el símbolo 76.

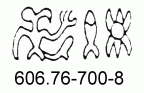

Fischer interpretó el símbolo 76 como un símbolo de fertilidad y el texto del Bastón de Santiago como un canto de creación. Pensó que consistía en cientos de repeticiones de "X símbolo de fertilidad Y Z", que él interpretó como "X se une con Y, produciendo Z". Su ejemplo principal es:

Fischer interpretó el símbolo 606 como "pájaro" + "mano", el 700 como "pez" y el 8 como "sol". Basándose en que la palabra rapanui "ma'u" (tomar) suena parecido a un marcador de plural "mau", propuso que la mano en el 606 era ese marcador de plural. Así, tradujo la secuencia 606.76 700 8 como "todos los pájaros se unieron con los peces; salió el sol".

Fischer apoyó su interpretación diciendo que era similar a un canto de creación llamado Atua Matariri, que fue recogido por William Thomson. Este canto es una serie de versos donde cada uno tiene la forma "X habiendo estado dentro de Y, la Z aparece".

Objeciones a la teoría de Fischer

Hay varias objeciones a la propuesta de Fischer:

- Patrón inconsistente: Un investigador, Andrew Robinson, encontró que solo 63 de las 113 secuencias en el Bastón de Santiago seguían el patrón de tríada de Fischer. El símbolo 76 a veces aparece solo o en lugares "incorrectos".

- Significado extraño: Otros investigadores calcularon que los cuatro símbolos del ejemplo principal de Fischer representan el 20% de todos los textos. Esto significaría que "el sol se une con los peces" y otras combinaciones extrañas, lo cual no tiene sentido.

- Errores lingüísticos: El marcador de plural "mau" no existe en rapanui, sino en tahitiano. Además, si existiera, solo sería un marcador de plural si va antes de un sustantivo.

- Mitos no coincidentes: Ningún mito polinesio habla de aves que se unen con peces para producir el sol. La justificación de Fischer se basaba en una traducción al inglés que no coincidía con el texto original en rapanui.

- Contradicción con otras teorías: Si la teoría de Fischer fuera cierta, el supuesto árbol genealógico de Butinov y Knorozov se volvería muy extraño, con animales uniéndose con humanos para producirse a sí mismos.

- Falta de replicación: Un lingüista computacional no pudo encontrar los paralelismos que Fischer afirmaba entre el Bastón de Santiago y otros textos.

Pozdniakov y la revisión de los símbolos

En los años 50, Butinov y Knorozov habían hecho un análisis estadístico y pensaron que el idioma de los textos no era polinesio o que estaba escrito de forma muy resumida, porque no tenía símbolos tan frecuentes como las palabras pequeñas (artículos o preposiciones) del rapanui. Esto llevó a pensar que el rongorongo no era una escritura real. Sin embargo, Konstantin Pozdniakov, un investigador ruso, señaló que el código inicial de Barthel no era adecuado para el análisis estadístico, ya que había asignado códigos diferentes a símbolos que eran variantes del mismo o combinaciones.

En 2011, Pozdniakov publicó un análisis de una tablilla, corrigiendo símbolos mal identificados.

Revisión del inventario de símbolos

Para solucionar esto, Pozdniakov (1996) volvió a analizar trece de los textos mejor conservados, intentando identificar todas las combinaciones y variantes de símbolos para que cada símbolo numérico correspondiera a un único grafema. Observó que todos estos textos, excepto dos, consisten principalmente en frases repetidas (secuencias de símbolos) que aparecen en diferentes órdenes y contextos en distintas tablillas. Hacia 2007, había identificado unas cien frases repetidas, de diez a cien símbolos de largo.

Estas secuencias repetidas empiezan y terminan con un grupo limitado de dibujos. Por ejemplo, muchos empiezan o terminan con el símbolo 62 (un brazo que termina en un círculo) o con una combinación donde el símbolo 62 reemplaza el brazo o ala de una figura.

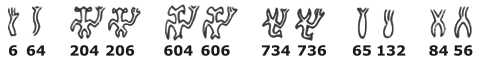

Pozdniakov también encontró que algunos símbolos aparecían de forma intercambiable, tanto solos como en combinaciones. Por ejemplo, propuso que las dos formas de la mano (símbolo 6, con tres dedos y un pulgar, y símbolo 64, una mano con cuatro dedos bifurcados) son variantes del mismo símbolo.

El hecho de que las dos manos parezcan reemplazarse mutuamente en estas combinaciones de símbolos repetidas da credibilidad a que son el mismo símbolo. De manera similar, Pozdniakov propuso que las cabezas con "bocas abiertas" son variantes de las cabezas de pájaros.

A pesar de encontrar que algunas formas que Barthel había considerado variantes eran en realidad símbolos independientes, la combinación de variantes y combinaciones redujo mucho el tamaño del inventario de 600 símbolos de Barthel. Al recodificar los textos con estos hallazgos, Pozdniakov pudo detectar el doble de frases repetidas, lo que le permitió consolidar aún más el inventario de símbolos. En 2007, él y su padre concluyeron que 52 símbolos representaban el 99,7% de todos los textos. De esto dedujo que el rongorongo es principalmente un silabario (un símbolo por sílaba), aunque mezclado con elementos no silábicos, posiblemente símbolos para palabras comunes. Sin embargo, el análisis de estos datos no se ha publicado.

La naturaleza repetitiva de los textos, excepto dos, sugiere a Pozdniakov que no son textos completos y que no pueden contener la variedad que se esperaría de textos históricos o mitológicos. En la siguiente tabla, los 52 símbolos más comunes representan el 86% de todos los textos.

Evidencia estadística

Con un inventario de símbolos más preciso, Pozdniakov pudo probar sus ideas sobre la naturaleza de la escritura. Comparó la frecuencia de los símbolos en diez textos rongorongo con la frecuencia de las sílabas en diez textos antiguos de rapanui. Encontró que coincidían, lo que sugiere que el rongorongo es principalmente silábico y que es compatible con el idioma rapanui.

Por ejemplo, el símbolo más común (el 6) y la sílaba más común representan el 10% de sus respectivos textos. Además, la cantidad de símbolos combinados o fusionados coincide con la cantidad de sílabas en las palabras rapanui, lo que sugiere que cada combinación de símbolos representa una palabra.

| Sílabas por palabra; Glifos por ligadura |

Textos completos | Lexicón | ||

|---|---|---|---|---|

| Rapanui | Rongorongo | Rapanui | Rongorongo | |

| (n = 6847) | (n = 6779) | (n = 1047) | (n = 1461) | |

| uno | 42% | 45% | 3.7% | 3.5% |

| dos | 36% | 32% | 40% | 35% |

| tres | 15% | 18% | 33% | 41% |

| cuatro o más | 7.1% | 5.2% | 23% | 21% |

| (promedio) | 1.9 sílabas | 1.9 glifos | 2.8 sílabas | 2.8 glifos |

Sin embargo, Pozdniakov sospecha que algunas palabras pequeñas del rapanui, como los artículos, podrían no haberse escrito o se escribieron junto con la siguiente palabra.

Valores de sonido

Aunque Pozdniakov no ha podido asignar valores de sonido a los símbolos con certeza, sus resultados estadísticos limitan las posibilidades.

Por ejemplo, el símbolo más común (el 200) podría ser un símbolo para la palabra rapanui "te" (el artículo más común), ya que aparece con mucha frecuencia al principio de las palabras. Otro símbolo (el 3) podría ser un "reduplicador", que indica que una sílaba o palabra se repite.

Las frecuencias de los símbolos de brazos (como el 6, 10, 61, 62) sugieren que podrían representar sílabas vocales (solo vocales, sin consonantes).

| Más frecuentes | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Más reduplicadas | |||||

| Menos duplicadas | |||||

| ¿Valor sonoro? | ? | ? |

Las altas frecuencias del símbolo 6 y de la sílaba "a" sugieren que el símbolo 6 podría tener el valor de sonido "a". Pozdniakov también propone, con menos seguridad, que el símbolo 10 podría tener el valor de sonido "e".

Crítica

Pozdniakov reconoce que su análisis depende mucho de la precisión de su inventario de símbolos. Sin embargo, no ha publicado los detalles de cómo lo estableció, lo que dificulta que otros verifiquen su trabajo.

Algunos expertos creen que los resultados de las frecuencias de Pozdniakov son simplemente un efecto de la Ley de Zipf (una ley que describe cómo se distribuyen las palabras en un texto) y que ni el rongorongo ni los textos antiguos de rapanui son representativos del idioma, por lo que la comparación podría no ser útil.

Colección de tablillas

Se han encontrado veintiséis objetos de madera con inscripciones rongorongo desde la segunda mitad del siglo XIX. La mayoría son tablillas, pero también hay un bastón de jefe, una figura de hombre-pájaro y dos adornos para el pecho. Cada objeto tiene un código de letra mayúscula o un nombre descriptivo.

| Código de Barthel | Código de Fischer | Nombre | Cara A | Cara B) | Ubicación | Detalles |

|---|---|---|---|---|---|---|

| A | RR1 | Tablilla A Tahua | Roma | Grabado sobre una rama americana o europea. | ||

| B | RR4 | Tablilla B Aruku Kurenga |  |

|||

| C | RR2 | Tablilla C Mamari |  |

Contiene informaciones de calendario. | ||

| D | RR3 | Tablilla D Echancrée |  |

|

Papeete | Tablilla ofrecida al obispo Jaussen como una bobina o carrete para la donación de cabello. Ambos lados son de manos diferentes. |

| E | RR6 | Tablilla E Keiti | Lovaina | Destruida en un incendio durante la Primera Guerra Mundial. Existe una copia.. | ||

| F | RR7 | Tablilla F Chauvet |  |

|

Nueva York | Un fragmento más o menos ejecutado. |

| G | RR8 | Tablilla G Pequeña Santiago |  |

Santiago de Chile | ||

| H | RR9 | Tablilla H Gran Santiago | ||||

| I | RR10 | Tablilla I Bastón de Santiago | Un bastón de cacique. | |||

| J | RR20 | Tablilla J Reimiro 1 | Museo Británico,Londres | Ornamento pectoral decorado con 2 glifos. Probablemente viejo | ||

| K | RR19 | Tablilla K Londres | La mitad duplicada pero no copiada de Gr. Muy ejecutado. | |||

| L | RR21 | Tablilla L Reimiro 2 | Ornamento pectoral decorado con una línea de glifos. Probablemente viejo | |||

| M | RR24 | Tablette M Grande Vienne | NA | Viena | La cara B está perdida.En mal estado; una vieja transcripción ha conservado la mayor parte del texto. | |

| N | RR23 | Tablette N Pequeña Viena | Grabado complejo. | |||

| O | RR22 | Tablilla O Boomerang | NA | Berlín | En mal estado. Ninguno de los glifos del lado B puede ser identificado | |

| P | RR18 | Tablilla P Gran San Petersburgo | San Petersburgo | |||

| Q | RR17 | Tablilla Q Pequeña San Petersburgo | ||||

| R | RR15 | Tablilla R Small Washington | Washington | |||

| S | RR16 | Tablilla S Larga Washington | ||||

| T | RR11 | Tablilla T Honolulu 1 | NA | Honolulu | Solo un lado conocido.En mal estado. | |

| U | RR12 | Tablilla U Honolulu 2 | NA | En mal estado. | ||

| V | RR13 | Tablilla V Honolulu 3 | NA | En mal estado.. | ||

| W | RR14 | Tablilla W Honolulu 4 | NA | NA | Solo un lado conocido.Fragmento. | |

| X | RR25 | Tablilla X Tangata Manu (New York birdman) |

Nueva York | Un hombre-pájaro decorado con glifos. | ||

| Y | RR5 | Tablilla Y Parós Snuff Box | París | Objeto formado

por tres piezas de tableta. Glifos en las caras exteriores de la caja. |

||

| Z | T4 | Tablette Z Poike | NA | Santiago de Chile | Fragmento. Fischer lo considera una pieza para turistas. | |

Galería de imágenes

-

Tablilla B Aruku kurenga, anverso. Uno de los cuatro textos que proporcionaron la lista de Jaussen, el primer intento de desciframiento. Realizada de palisandro del Pacífico, a mediados del siglo XIX, Isla de Pascua. —Colección de la Congregación de los Sagrados Corazones, Roma—.

-

Ligaduras: los textos paralelos Pr4-5 (parte superior) y Hr5 (parte inferior) muestran que una figura (200

) sosteniendo un objeto ((glyphs 8

) sosteniendo un objeto ((glyphs 8  , 1

, 1  , y 9

, y 9  ) en P se puede fusionar en una ligadura en H , donde el objeto reemplaza la cabeza o la mano de la figura. —En otras partes de estos textos, las figuras de animales se reducen a una característica distintiva, como una cabeza o un brazo cuando se fusionan con un glifo precedente—. Aquí también están las dos formas de las manos (glifos Aquí también están las dos formas de las manos (glifos 6

) en P se puede fusionar en una ligadura en H , donde el objeto reemplaza la cabeza o la mano de la figura. —En otras partes de estos textos, las figuras de animales se reducen a una característica distintiva, como una cabeza o un brazo cuando se fusionan con un glifo precedente—. Aquí también están las dos formas de las manos (glifos Aquí también están las dos formas de las manos (glifos 6  and 64

and 64  )Lo que luego se establecería como alografías. Tres de las cuatro figuras humanas y de tortugas de la izquierda tienen ligaduras en los brazos con un orbe (glifo 62

)Lo que luego se establecería como alografías. Tres de las cuatro figuras humanas y de tortugas de la izquierda tienen ligaduras en los brazos con un orbe (glifo 62  ),, que según Pozdniakov encontró que a menudo marca el límite de una frase.

),, que según Pozdniakov encontró que a menudo marca el límite de una frase.