Alonso del Castillo (morisco) para niños

Alonso del Castillo fue un médico y traductor morisco que vivió en Granada y falleció a principios del siglo XVII. Era conocido por traducir textos del árabe al castellano. Su nombre está muy relacionado con un caso famoso de su época: los llamados libros plúmbeos del Sacromonte. Se cree que fue uno de los principales traductores de estos libros y, posiblemente, también ayudó a crearlos.

Contenido

Alonso del Castillo: Un Traductor en Tiempos de Cambio

¿Quién fue Alonso del Castillo?

Alonso del Castillo era hijo de un morisco conocido como "Castillo el Viejo". Alrededor de 1540, estudió medicina, usando libros árabes para aprender. Su diario, que se guarda en la Biblioteca Nacional de España, muestra cómo estudiaba.

Este mismo diario contiene sus traducciones de inscripciones árabes de la Alhambra, que hizo entre 1555 y 1564 por encargo de la ciudad de Granada. También tradujo cartas del sultán de Marruecos al rey Felipe II de España, donde se hablaba, entre otras cosas, del rescate del cuerpo del rey Sebastián de Portugal.

Su Trabajo como Traductor Real

Cuando en 1568 comenzó la rebelión de las Alpujarras (un levantamiento de los moriscos de Granada), Alonso del Castillo, que ya trabajaba como traductor para las autoridades, se puso al servicio del rey. Intentó convencer a los rebeldes de que su lucha no tenía futuro y que no debían confiar en la ayuda de los turcos.

La Rebelión de los Moriscos y su Papel

Para lograrlo, Alonso del Castillo seguía las instrucciones del gobierno. A veces, creaba proclamas falsas de líderes religiosos moriscos (alfaquíes y morabitos) o enviaba cartas secretas a personas importantes entre los rebeldes. En estas cartas, les daba a entender que los inocentes serían perdonados si dejaban de luchar.

Viajes y Otros Encargos

En 1573, el rey Felipe II le pidió que fuera a El Escorial. Allí, Alonso del Castillo hizo un catálogo de los manuscritos y libros árabes, muchos de ellos sobre medicina. Siguió practicando la medicina mientras estuvo en el monasterio.

A principios de 1575, ya estaba de vuelta en Granada. Desde allí, escribió una carta sobre cómo controlar la rebelión de los moriscos, una tarea a la que se dedicó después.

En septiembre de ese mismo año, como agradecimiento por sus servicios al rey, se le dio un permiso especial para vivir con su familia en una casa en el Albaicín sin ser molestado. Este permiso también se extendió a su hermano, García del Castillo, con la condición de que aprendiera el oficio de traductor de árabe con él.

Incluso después de regresar a Granada, Alonso del Castillo siguió trabajando para Felipe II como intérprete de su correspondencia con el sultán de Marruecos, Ahmad al-Mansur. Primero trabajó bajo las órdenes de Pedro de Castro y Quiñones y, desde 1582, como traductor oficial. También se le encargó hacer un catálogo de los libros árabes de la iglesia principal de Córdoba.

En 1583, viajó a Madrid y luego a Córdoba, donde no encontró libros árabes. Solo tradujo algunas inscripciones y lápidas antiguas. Después de eso, regresó a Granada con su familia. En 1584, hizo otro viaje a Madrid y, finalmente, en 1585, regresó a Granada para quedarse.

Los Misteriosos Libros del Sacromonte

Alonso del Castillo fue una figura clave en el descubrimiento y la traducción de los famosos "libros plúmbeos" (libros de plomo) y el pergamino de la Torre Turpiana.

El Primer Hallazgo: La Torre Turpiana

En 1588, al derribar la torre Turpiana, se encontró una pequeña caja de plomo. Dentro había una imagen de la Virgen, un hueso, cenizas y un pergamino. Este pergamino estaba escrito en árabe, latín y castellano, y decía contener una profecía de Juan Evangelista. Se decía que san Cecilio la había traído y la había enterrado allí con el hueso de san Esteban y otras cosas, para que no cayera en manos de los moros.

La traducción del texto árabe se encargó primero a José Fajardo, pero como tuvo dificultades, la tarea se le dio a los moriscos Miguel de Luna y Alonso del Castillo. En 1593, el arzobispo Pedro de Castro envió el pergamino a Sevilla para que lo examinara Benito Arias Montano, quien dio un informe muy negativo. Arias Montano dijo que el pergamino no era antiguo y que había sido fabricado recientemente, además de tener errores y contradicciones.

Los Descubrimientos en el Sacromonte

En febrero de 1595, unos buscadores de tesoros encontraron una lámina de plomo con letras extrañas en una cueva del Sacromonte (antes llamado monte Valparaíso). Se la dieron a Luna y Castillo, pero no pudieron interpretarla. Un jesuita, Isidoro García, logró descifrar algunas palabras que mencionaban a un mártir llamado Mesitón.

Esto animó al arzobispo a buscar más objetos similares. Pocos días después, se encontró otra lámina que hablaba de san Hiscio, un discípulo de Santiago el Mayor, que había sido martirizado allí. Una tercera lámina, encontrada el 10 de abril, mencionaba a san Tesifón, también martirizado en ese lugar. Esta lámina decía que antes de convertirse al cristianismo, Tesifón se llamaba Abenathar y había escrito un libro llamado Fundamento de la Iglesia. Este libro y muchos otros fueron descubiertos uno tras otro hasta 1597.

¿Quiénes Escribieron los Libros?

Las traducciones de estos nuevos hallazgos se encargaron de nuevo a Luna y Castillo. Sin embargo, como no eran expertos en teología y la interpretación era difícil, se pidieron otras traducciones y análisis. Arias Montano y Juan Bautista Pérez, obispo de Segorbe, expresaron serias dudas sobre la autenticidad de los libros. Incluso un jesuita morisco, Ignacio de las Casas, denunció que eran un engaño.

A pesar de esto, el arzobispo Pedro de Castro, que creía firmemente en la Inmaculada Concepción (un tema que los libros apoyaban), defendió los libros de plomo. Promovió la creación de una abadía para guardar las reliquias y convocó a un grupo de teólogos que, el 29 de abril de 1600, declararon que los libros eran auténticos.

El cronista Luis del Mármol Carvajal fue el primero en señalar a Castillo y Luna como los posibles autores del engaño. Otro traductor, Marcos Dobelio, también los acusó directamente. José Godoy Alcántara llegó a la misma conclusión, pensando que los traductores, al conocer el árabe y tener algunas ideas de teología, compartían las esperanzas de los moriscos.

Godoy Alcántara sugirió que el pergamino de la Torre Turpiana y los libros del Sacromonte tenían diferentes estilos. Atribuyó el pergamino, con un contenido más legendario y sencillo, a Luna. Los libros, con estudios teológicos más profundos, los atribuyó a Castillo. Otros investigadores creen que más personas estuvieron involucradas, como El Meriní, un morisco respetado.

¿Cuál era el Propósito de los Libros?

Se cree que los autores de estos libros tenían varios objetivos. Por un lado, querían impresionar a los cristianos con historias de los primeros santos y la creencia en la Inmaculada Concepción. Por otro lado, buscaban una forma de que cristianos y moriscos se entendieran mejor. Querían que los moriscos fueran aceptados en la sociedad, sin tener que renunciar a toda su cultura.

Algunos historiadores piensan que los libros buscaban que la población árabe fuera reconocida como parte original de la península. Al mostrar que los moriscos habían contribuido al cristianismo desde sus inicios, esperaban salvar aspectos de su identidad, como su idioma y sus conocimientos médicos.

El arzobispo Pedro de Castro defendió la fe de Alonso del Castillo y Miguel Luna. En una carta de 1618, aseguró que Alonso del Castillo había muerto como buen cristiano, recibiendo los sacramentos y cantando el credo, y que en su testamento pidió ser enterrado en la parroquia de San Miguel del Albaicín.

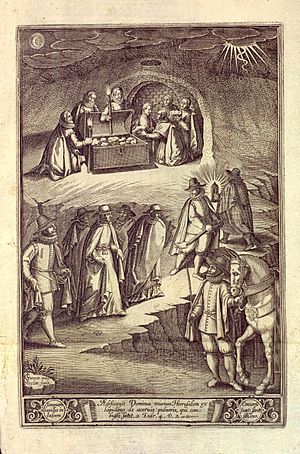

Galería de imágenes