Tokamak para niños

Un Tokamak es un aparato especial que los científicos usan para intentar crear energía de una manera muy parecida a como el Sol produce su energía. La palabra "Tokamak" viene del ruso y significa "cámara toroidal con bobinas magnéticas". Imagina una dona o un flotador: esa es la forma de la cámara principal de un Tokamak.

El objetivo de un Tokamak es calentar un gas especial llamado plasma a temperaturas extremadamente altas. Cuando el plasma está tan caliente, las partículas que lo forman pueden unirse en un proceso llamado fusión. Esta unión libera una gran cantidad de energía, siguiendo la famosa fórmula de Albert Einstein: E = mc².

La fusión tiene varias ventajas sobre la fisión, que es la tecnología que usan las centrales nucleares actuales. Por ejemplo, la fusión no produce desechos radiactivos directos y no necesita combustibles escasos como el uranio. Sin embargo, es muy difícil de lograr. Hasta ahora, los científicos no han conseguido que la energía que se obtiene de la fusión sea mayor que la energía que se necesita para calentar y mantener el plasma. Pero no hay razones teóricas que lo impidan, solo desafíos técnicos que proyectos como el internacional ITER están tratando de resolver.

El Tokamak fue una idea de los físicos soviéticos Ígor Tam y Andréi Sájarov en la década de 1950, basándose en las ideas de Oleg Lavréntiev de 1950.

Contenido

- Historia del Tokamak

- Primeros experimentos con fusión

- La idea de Lavréntiev

- Confinamiento magnético

- El anuncio de Richter y el inicio de la investigación

- Nuevas ideas y desafíos

- El problema de la inestabilidad

- Hacia la apertura de la investigación

- Los primeros Tokamaks

- La "depresión" en la investigación

- Progreso en la década de 1960

- Calentamiento: Estados Unidos toma la delantera

- Década de 1980: grandes esperanzas

- Avances recientes

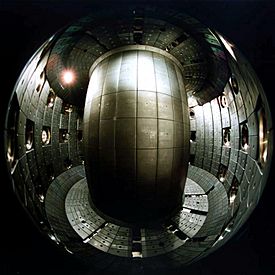

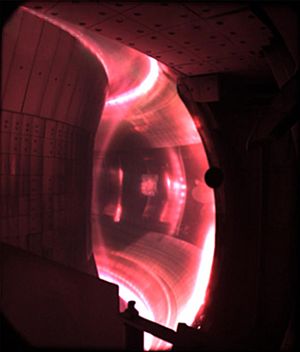

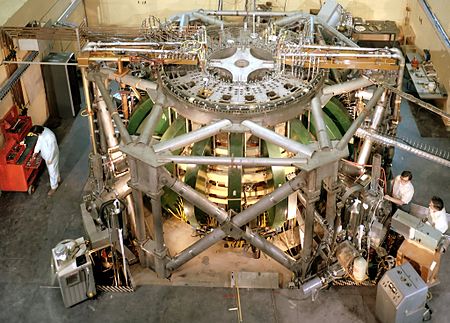

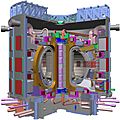

- Galería de imágenes

- Véase también

Historia del Tokamak

Primeros experimentos con fusión

En 1934, Mark Oliphant, Paul Harteck y Ernest Rutherford fueron los primeros en lograr la fusión en la Tierra. Usaron un acelerador de partículas para lanzar partículas de deuterio contra una lámina de metal. Así descubrieron que la reacción de deuterio-deuterio ocurría a una energía más baja que otras reacciones.

Sin embargo, usar un acelerador para la fusión no es práctico. La mayoría de las partículas se desvían y no se fusionan, perdiendo energía. Para que la fusión produzca energía neta, la mayor parte del combustible debe estar a temperaturas muy altas. Esto hace que los átomos choquen constantemente a gran velocidad. Por eso se le llama "termonuclear", por las altas temperaturas necesarias. En 1944, Enrico Fermi calculó que la reacción podría mantenerse sola a unos 50 millones de grados Kelvin.

Durante el desarrollo de la primera bomba atómica, se encontró una forma de alcanzar estas temperaturas extremas. En 1944, Fermi habló sobre la física de la fusión en el contexto de una bomba de hidrógeno hipotética. Pero ya se pensaba en un dispositivo de fusión controlado.

Los primeros intentos de construir una máquina de fusión práctica se hicieron en el Reino Unido. George Paget Thomson comenzó a trabajar en una técnica llamada "pinzamiento" en 1945. Después de varios intentos, dos estudiantes construyeron un dispositivo en 1948. Funcionó, pero no mostró pruebas claras de fusión.

La idea de Lavréntiev

En 1950, Oleg Lavréntiev, un sargento del Ejército Soviético, escribió una carta. En ella, describía la idea de usar un campo electrostático para contener un plasma caliente y producir energía.

La carta fue enviada a Andréi Sájarov para que la revisara. Sájarov pensó que era una idea muy importante. La carta de Lavréntiev fue tomada muy en serio. En pocos meses, Sájarov e Ígor Tamm ya habían completado el primer estudio detallado de un reactor de fusión.

Confinamiento magnético

Cuando el gas se calienta a temperaturas de fusión, los electrones se separan de los átomos. Esto crea un fluido de núcleos y electrones llamado plasma. A diferencia de los átomos normales, el plasma conduce la electricidad y puede ser controlado por campos eléctricos o magnéticos.

La preocupación de Sájarov por los electrodos lo llevó a pensar en usar el confinamiento magnético. En un campo magnético, las partículas giran alrededor de las líneas de fuerza. Si el campo magnético se organiza en forma de dona (un toroide), las partículas pueden girar sin fin.

Sájarov habló de esta idea con Ígor Tamm. A finales de 1950, propusieron un diseño a Ígor Kurchátov, director del proyecto atómico en la URSS. Sin embargo, esta primera idea tenía un problema: los imanes externos no estarían uniformemente espaciados en una forma de dona. Esto causaría fuerzas desiguales que harían que las partículas se desviaran.

Sájarov sugirió dos soluciones. Una era colocar un anillo conductor de corriente en el centro del toro. La otra era usar un imán externo para crear una corriente en el propio plasma. Ambas ideas harían que el campo magnético se retorciera en forma de hélice, lo que ayudaría a que las partículas se mantuvieran en su lugar.

En enero de 1951, Kurchátov organizó una reunión para estudiar las ideas de Sájarov. Hubo mucho interés y apoyo.

El anuncio de Richter y el inicio de la investigación

El 25 de marzo de 1951, el presidente argentino Juan Perón anunció que un científico, Ronald Richter, había logrado la fusión en un laboratorio. Aunque los científicos de todo el mundo se emocionaron, pronto se dieron cuenta de que no era cierto.

A pesar de que la noticia era falsa, la gran cobertura mediática hizo que los políticos se interesaran de repente en la investigación de la fusión. En el Reino Unido, Thomson recibió mucha financiación. En Estados Unidos, Lyman Spitzer diseñó una máquina llamada stellarator. En la URSS, Dmitri Efrémov se preguntó por qué no habían logrado algo similar. Kurchátov propuso crear un laboratorio de investigación de fusión, y la propuesta fue aprobada por Iósif Stalin el 5 de mayo.

Nuevas ideas y desafíos

En octubre, Sájarov y Tamm completaron un diseño más detallado para un dispositivo mucho más grande. Pensaron que una corriente en el plasma podría crear un campo lo suficientemente fuerte como para confinarlo, eliminando la necesidad de imanes externos. Esto era similar al sistema de "pinzamiento" que se desarrollaba en el Reino Unido.

Luego, se propuso una idea más simple: inducir la corriente en un tubo recto. Esto haría que el plasma se contrajera en un filamento. Al contraerse, el plasma se calentaría drásticamente, lo suficiente para la fusión. Solo Ígor Golovín y Natán Yavlinski continuaron trabajando en el diseño toroidal más estático.

El problema de la inestabilidad

El 4 de julio de 1952, un grupo de científicos midió la liberación de neutrones de una máquina de pinzamiento lineal. Lev Artsimóvich les pidió que lo verificaran todo. Descubrieron que los neutrones no venían de la fusión, sino de inestabilidades en el plasma. Había dos tipos de inestabilidad: la "salchicha" (en máquinas lineales) y la "torcedura" (en máquinas toroidales).

Una idea para solucionar esto fue el "pinzamiento estabilizado". Se añadieron imanes adicionales para crear un campo que estabilizara el plasma. Sájarov revisó sus diseños toroidales y propuso que los imanes externos fueran mucho más potentes para el confinamiento, y que la corriente interna fuera más pequeña para la estabilización.

Hacia la apertura de la investigación

En 1955, se construyó el primer dispositivo toroidal en la URSS, el TMP. Era una máquina de pinzamiento clásica. El plasma no estaba bien confinado y golpeaba las paredes de la cámara. Se construyeron dos máquinas más pequeñas con revestimientos de cobre para intentar estabilizar el plasma, pero no tuvieron éxito completo.

En 1955, Kurchátov decidió abrir la investigación de la fusión en la URSS. En abril de 1956, Kurchátov visitó el Reino Unido y sorprendió a sus anfitriones al presentar una visión detallada de los esfuerzos soviéticos en fusión. Advirtió que los neutrones no siempre significaban fusión.

Mientras tanto, en el Reino Unido, se estaba construyendo la máquina de pinzamiento estabilizado ZETA. En enero de 1958, anunciaron que habían logrado la fusión en ZETA, basándose en la liberación de neutrones y mediciones de temperatura.

Vitali Shafránov y Stanislav Braginski examinaron la noticia y concluyeron que ZETA era similar a los dispositivos que ellos estudiaban.

Los primeros Tokamaks

Los investigadores soviéticos decidieron construir una máquina toroidal más grande, siguiendo las ideas de Sájarov. Un punto clave fue el "factor de seguridad" (q). Si la trayectoria helicoidal de las partículas las hacía circular alrededor de la circunferencia del plasma más rápidamente de lo que circulaban por el eje largo del toro, la inestabilidad se suprimiría. Para que esto ocurriera, los imanes externos debían ser mucho más potentes, o la corriente interna debía reducirse.

Siguiendo este criterio, se diseñó un nuevo reactor, el T-1, que hoy se conoce como el primer Tokamak real. El T-1 usó imanes externos más potentes y una corriente reducida. El éxito del T-1 lo convirtió en el primer Tokamak en funcionamiento.

Por su trabajo, Yavlinski recibió premios importantes en 1958. Él ya estaba diseñando un modelo aún más grande, el T-3.

Los detalles de ZETA se hicieron públicos a finales de enero. Para sorpresa de Shafránov, el sistema sí usaba el concepto de campo "congelado". Sin embargo, en mayo, el equipo de ZETA admitió que no habían logrado la fusión y que se habían equivocado en las mediciones de temperatura.

El T-1 comenzó a funcionar a finales de 1958. Mostró grandes pérdidas de energía por radiación, debido a impurezas en el plasma. Para resolver esto, se construyó el T-2, que usaba un revestimiento interno de metal que se horneaba para eliminar los gases atrapados.

La "depresión" en la investigación

En 1958, en una reunión internacional en Ginebra, la delegación soviética compartió muchos documentos sobre su investigación en fusión.

La "estrella" de la exposición fue un modelo del stellarator de Spitzer. A diferencia de los diseños soviéticos, el stellarator producía las trayectorias retorcidas sin conducir una corriente a través del plasma. Kurchátov consideró cambiar el diseño del T-3 por un stellarator, pero lo convencieron de que la corriente también ayudaba a calentar el plasma.

En ese momento, todos los diseños de fusión tenían problemas. El plasma se escapaba mucho más rápido de lo que la teoría predecía. David Bohm había desarrollado una fórmula que sugería que no había esperanza de construir un reactor de fusión basado en el confinamiento magnético. Si la fórmula de Bohm era correcta, los campos magnéticos tendrían que ser increíblemente fuertes.

A principios de la década de 1960, con todos los diseños perdiendo plasma rápidamente, el propio Spitzer concluyó que la fórmula de Bohm era correcta y que el confinamiento magnético no funcionaría. Todo el campo de investigación entró en un período de gran pesimismo, conocido como "la depresión".

Progreso en la década de 1960

A diferencia de otros diseños, los Tokamaks experimentales parecían progresar bien. En 1962, se añadieron imanes adicionales para compensar un pequeño problema de presión en el plasma. Esto fue un éxito, y a mediados de la década de 1960, las máquinas comenzaron a superar el límite de Bohm.

En 1965, Artsimóvich informó que sus sistemas superaban el límite de Bohm en 10 veces. Spitzer se mantuvo escéptico, diciendo que las mediciones de temperatura no eran fiables.

La siguiente gran reunión internacional de fusión fue en agosto de 1968. Para entonces, se habían completado otros dos Tokamaks, el TM-2 y el T-4. Los resultados del T-3 seguían mejorando. En la reunión, la delegación soviética anunció que el T-3 estaba produciendo temperaturas de electrones de 10 millones de grados Celsius y que el tiempo de confinamiento era al menos 50 veces el límite de Bohm.

Estos resultados eran mucho mejores que los de cualquier otra máquina. Si eran correctos, significaban un gran avance. Spitzer seguía escéptico. Muchos pensaron que los soviéticos estaban midiendo solo electrones muy energéticos y no la temperatura general.

Los "Cinco de Culham"

Después de ZETA, los equipos del Reino Unido desarrollaron nuevas herramientas para medir el plasma con más precisión, como el uso de un láser para medir directamente la temperatura de los electrones. Artsimóvich invitó a Bas Pease, el jefe de Culham, a usar sus dispositivos en los reactores soviéticos. A pesar de la Guerra Fría, se permitió a los físicos británicos visitar el Instituto Kurchátov.

El equipo británico, llamado "Los cinco de Culham", llegó a finales de 1968. Después de instalar y calibrar su equipo, midieron las temperaturas. Los resultados iniciales, en agosto de 1969, confirmaron que los soviéticos tenían razón. Los resultados finales se publicaron en noviembre de 1969. Este anuncio provocó una "estampida" de construcción de Tokamaks en todo el mundo.

Sin embargo, quedaba un problema grave. La corriente eléctrica en el plasma era menor y producía menos compresión. Esto significaba que la temperatura del plasma estaba limitada por el calentamiento resistivo de la corriente. Los cálculos mostraron que las temperaturas máximas se limitarían a millones de grados. Artsimóvich señaló que el progreso futuro requeriría nuevos métodos de calentamiento.

El interés de Estados Unidos por el Tokamak

Amasa Stone Bishop, uno de los líderes del programa de fusión estadounidense, asistió a la reunión de Novosibirsk en 1968. Le preocupaba que los diseños multipolares de EE. UU. fueran redundantes y pensó que Estados Unidos debería considerar construir un Tokamak.

Cuando lo propuso en una reunión en diciembre de 1968, los directores de los laboratorios se negaron. Sin embargo, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que buscaba nuevas ideas, fue muy receptivo.

Después de mucho debate, Herman Postma formó un pequeño grupo en 1969 para considerar el Tokamak. Diseñaron un nuevo Tokamak llamado Ormak, que tenía características novedosas. La principal era que el campo externo se creaba en un solo bloque de cobre, lo que produciría un campo más uniforme y permitiría un radio más pequeño para el toro.

La "carrera" del Tokamak en Estados Unidos

A principios de 1969, Artsimóvich visitó el MIT, donde dio varias conferencias. El MIT se interesó en el Tokamak. Bruno Coppi ideó su propio concepto de baja relación de aspecto, Alcator, que usaba imanes tradicionales más pequeños. El Laboratorio de imanes Francis Bitter del MIT, líder mundial en diseño de imanes, confiaba en poder construirlos.

En 1969, dos grupos más se unieron. En General Atomics, Tihiro Ohkawa presentó un concepto de Tokamak con una sección transversal de plasma no circular, llamado Doublet. Un grupo de la Universidad de Texas en Austin propuso un Tokamak sencillo para explorar el calentamiento del plasma mediante turbulencias.

Cuando el Comité Directivo de Fusión de la Comisión de Energía Atómica se reunió en junio de 1969, tenían muchas propuestas de Tokamaks. El único laboratorio importante que no proponía un Tokamak era Princeton, que se negaba a convertir su stellarator Modelo C.

Melvin B. Gottlieb, de Princeton, cambió de opinión. Propuso un "stellarator-tokamak" basado en el Modelo C para verificar los resultados soviéticos. El Comité Permanente aprobó la financiación de todas estas propuestas. La nueva configuración del Modelo C, llamada Tokamak simétrico, buscaba verificar los resultados soviéticos, mientras que los otros explorarían formas de ir más allá del T-3.

Calentamiento: Estados Unidos toma la delantera

Los experimentos con el Tokamak Simétrico comenzaron en mayo de 1970 y confirmaron los resultados soviéticos. El stellarator fue abandonado, y el PPPL (Princeton Plasma Physics Laboratory) se dedicó al problema del calentamiento del plasma. Dos conceptos parecían prometedores: la compresión magnética y la inyección de haz neutro.

El Compresor Toroidal Adiabático (ATC) del PPPL comenzó a funcionar en mayo de 1972. Poco después, un Ormak fue equipado con un haz neutro. Ambos tuvieron problemas, pero el PPPL se adelantó al instalar inyectores de haz en el ATC y demostró un calentamiento exitoso en 1973.

Para entonces, se estaba construyendo un diseño mucho más grande basado en el calentamiento de haces, el Princeton Large Torus, o PLT. El PLT fue un gran éxito, aumentando continuamente su temperatura interna hasta alcanzar los 60 millones de grados Celsius en 1978. Este fue un punto clave: las reacciones de fusión se vuelven autosostenibles a temperaturas entre 50 y 100 millones de grados Celsius, y el PLT demostró que esto era posible.

Estos experimentos, especialmente el PLT, pusieron a Estados Unidos a la cabeza de la investigación en Tokamaks. Esto se debió en gran parte al presupuesto.

Durante este período, Robert L. Hirsch se hizo cargo de la Dirección de desarrollo de la fusión en la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Hirsch pensó que el programa necesitaba mostrar resultados tangibles. La crisis del petróleo de 1973 impulsó esta iniciativa, lo que llevó a un gran aumento en la investigación de sistemas de energía alternativa.

Década de 1980: grandes esperanzas

A finales de la década de 1970, los Tokamaks habían alcanzado todas las condiciones necesarias para un reactor de fusión práctico. En 1978, el PLT había demostrado las temperaturas de ignición. Al año siguiente, el T-7 soviético usó con éxito superconductores por primera vez. El Doublet fue un éxito y llevó a que casi todos los diseños futuros adoptaran este enfoque de "plasma moldeado". Parecía que solo se necesitaba combinar todos estos conceptos en una sola máquina que pudiera funcionar con tritio.

La "carrera" estaba en marcha. Se financiaron cuatro grandes proyectos de segunda generación en todo el mundo. Los soviéticos continuaron con el T-15. Un esfuerzo europeo desarrolló el Joint European Torus (JET). Japón comenzó el JT-60. En Estados Unidos, Hirsch planeó un diseño similar, el Reactor de Prueba de Fusión Tokamak (TFTR), que sería el primero en usar tritio.

Avances recientes

En 1956, comenzaron las investigaciones experimentales de estos sistemas en el Instituto de Energía Atómica «I. V. Kurchátov» de la Academia de Ciencias de la URSS. El primer Tokamak tenía una cámara de vacío en forma de dona que contenía hidrógeno. Un dispositivo eléctrico ionizaba el gas hasta convertirlo en plasma. Un fuerte campo magnético helicoidal, creado con potentes electroimanes, lograba confinar el plasma a temperaturas muy altas.

El 21 de mayo de 2000, se anunció que físicos estadounidenses habían superado un problema en la fusión nuclear llamado "modos localizados en el borde" (ELMs). Estos modos podrían dañar el interior del reactor. Un equipo dirigido por Todd Evans, de General Atomics, California, descubrió que un pequeño campo magnético especial, de bobinas dentro del reactor, crea una interferencia magnética "caótica" en el borde del plasma que detiene la formación de estos flujos.

El 24 de mayo de 2006, siete socios del proyecto ITER (Unión Europea, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur, India, Rusia y China) firmaron un acuerdo internacional para construir un reactor de fusión internacional. Se construirá en Cadarache, Francia, usando el diseño Tokamak. Se estimó que la construcción costaría 4.570 millones de euros y duraría 10 años. La UE y Francia se comprometieron a cubrir el 50% del costo, y las otras seis partes aportarían cada una alrededor del 10%.

Galería de imágenes

Plantilla:Ficha de tecnología

Véase también

En inglés: Tokamak Facts for Kids

En inglés: Tokamak Facts for Kids

- JET (Joint European Torus)

- Reactores de fusión termonuclear por confinamiento magnético

- ITER