Acueducto romano de Albarracín-Cella para niños

Datos para niños Acueducto romano de Albarracín-Gea-Cella |

||

|---|---|---|

| Bien de interés cultural | ||

|

||

| Ubicación | ||

| País | ||

| Comunidad | ||

| Provincia | ||

| Municipios | Albarracín, Gea de Albarracín y Cella | |

| Coordenadas | 40°25′47″N 1°25′00″O / 40.429733, -1.416786 | |

| Características | ||

| Tipo | Acueducto y Monumento | |

| Alimentación | Río Guadalaviar | |

| Longitud | 25 km | |

| Bien de interés cultural Patrimonio histórico de España |

||

| Categoría | Monumento | |

| Código | RI-51-0010933 | |

| Declaración | 3 de septiembre de 2002 | |

| Mapa de localización | ||

El acueducto romano de Albarracín-Cella, también conocido como de Albarracín-Gea-Cella, es una antigua construcción romana. Se encuentra en la Provincia de Teruel, España, y pasa por los municipios de Albarracín, Gea de Albarracín y Cella.

Este acueducto era una obra de ingeniería muy importante en la época romana. Tenía unos 25 kilómetros de largo. Su función principal era llevar agua desde el río Guadalaviar hasta una ciudad romana que existió donde hoy está Cella. Esta ciudad debió ser un lugar importante para la producción.

Es una de las obras hidráulicas romanas más destacadas de la región de Aragón. En 2002, fue declarado Bien de Interés Cultural como Monumento.

Contenido

¿Cuándo se construyó el acueducto romano de Albarracín-Cella?

Los expertos creen que el acueducto de Albarracín-Cella se construyó en el siglo I d. C.. Esto fue cuando los romanos estaban extendiendo su influencia por la península ibérica.

¿Cómo se descubrió y estudió el acueducto?

La existencia de esta obra se conocía por documentos antiguos y libros. Por ejemplo, se menciona en el famoso Cantar de mio Cid como "Celfa, la del canal". También fue mencionado por autores como Juan Agustín Ceán Bermúdez en 1832.

A pesar de estas menciones, no se había estudiado a fondo durante mucho tiempo. El primer trabajo importante sobre el acueducto se publicó en 1978. Fue un libro de Aguirre Lahuerta sobre la historia de Cella.

En 1981, Eustaquio Castellano Zapater publicó un estudio científico. A partir de los años 80, se realizaron más investigaciones. Se descubrieron nuevas partes del acueducto, como el Barranco de los Burros. También se encontró una serie de pozos en la zona de Las Hoyas.

En 1980, Purificación Atrián dirigió excavaciones en Gea de Albarracín. Más tarde, el profesor Martín Almagro Basch se unió a los trabajos. Después de su fallecimiento en 1983, las excavaciones se detuvieron.

En 1997, los arqueólogos Jaime Vicente y Beatriz Ezquerra reiniciaron el estudio. Gracias a su trabajo, el acueducto fue declarado Bien de Interés Cultural en 2002.

Los trabajos de recuperación continuaron. Entre 2006 y 2008, se realizaron nuevas excavaciones. Esto permitió descubrir y hacer accesibles varias partes del acueducto que hoy se pueden visitar.

¿Cómo era el acueducto romano de Albarracín-Cella?

Los primeros estudios indican que el acueducto se construyó en el siglo I. Se cree que dejó de usarse en el siglo XII. En ese momento, se hizo un pozo en Cella que proporcionaba agua de forma constante.

Originalmente, el acueducto tenía arcos y canales abiertos. También incluía galerías subterráneas y pozos verticales. Estaba hecho de mampostería (piedras unidas con argamasa). Hoy en día, se conservan grandes arcos, galerías excavadas en la roca y muchos pozos.

El recorrido del acueducto es complicado debido al terreno montañoso. Sigue parte del río Guadalaviar. Para superar las montañas, los romanos usaron arcos, aprovecharon las curvas del terreno e incluso construyeron túneles en la roca.

A continuación, te mostramos las partes del acueducto que se pueden visitar. No se conoce todo su recorrido, ya que algunas partes están dañadas o han desaparecido.

1. Toma de agua

El lugar más probable donde el acueducto tomaba el agua es en el azud de Albarracín. Esto está a unos 2 kilómetros del Castillo de Santa Croche. El agua se recogía a través de un dique.

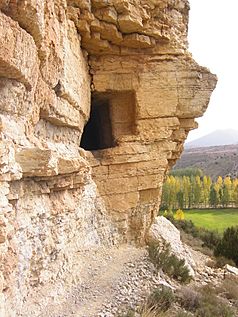

El canal en esta zona corre paralelo al río Guadalaviar. Entra en galerías excavadas en la roca. De los 25 kilómetros del acueducto, unos 9 kilómetros son túneles en la roca. También hay tramos de canales sin cubrir. Se pueden ver pozos que servían para ventilar, iluminar y permitir el paso de los trabajadores. Después de que el acueducto dejó de usarse, estas galerías fueron utilizadas por pastores y agricultores.

2. Galerías de Los Espejos y del túnel carretero

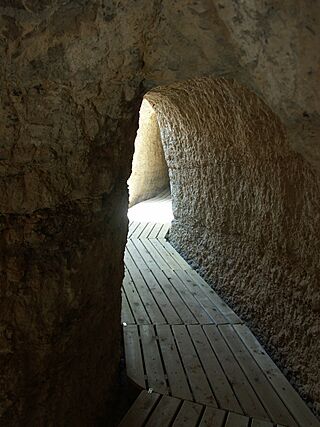

Esta es la primera parte construida y mejor conservada del acueducto. Va junto a la carretera y es muy conocida. Alterna tramos de canal al descubierto con galerías en la roca. Estas galerías tienen agujeros laterales o pozos para sacar la tierra. Algunas partes fueron destruidas al ampliar la carretera en los años 80. Las galerías son grandes, de unos 2 metros de alto y entre 1 y 1,5 metros de ancho.

3. Galería encima del azud de Gea de Albarracín

Es un túnel de unos 300 metros de largo que está muy bien conservado. Mide hasta 2,25 metros de alto y 1,25 metros de ancho. Sus agujeros laterales están separados por unos 11 metros. Al final de este tramo, el acueducto desaparece. Es posible que cruzara una loma para llegar al Barranco de los Burros.

4. Barranco de los Burros

El acueducto sigue el recorrido del "Barranco de los Burros". Se encuentra justo al terminar las últimas casas de Gea, en dirección a Albarracín. Sus características son similares al tramo anterior. Lo interesante es que, en lugar de usar arcos para cruzar el barranco, los constructores excavaron en la roca siguiendo la curva del barranco.

5. La Cañada de Monterde y Las Hoyas

En esta zona, el acueducto sigue siendo subterráneo. Rodea las lomas donde hoy está Gea y entra en un barranco ancho llamado "La Cañada". Aquí se encontraron restos del canal a cielo abierto. Estaba hecho de piedras y argamasa. Su ancho es de unos 80 cm.

Siguiendo este canal, se encontró la entrada de un gran túnel excavado en la roca. Este túnel se dirige hacia Cella, cruzando una loma de unos 4 kilómetros. Dentro del túnel de "Las Hoyas" se explica la presencia de grandes pozos en lo alto de las lomas. Se identificaron 13 pozos, separados por unos 30 o 35 metros. Tenían forma cuadrada o rectangular y tamaños variados. Su perfecta alineación sugiere que servían para ventilar y para sacar la tierra de la excavación.

6. La Tejería de Cella

A 4 kilómetros de Cella, hay dos pozos de ventilación. Son parecidos a los de Las Hoyas. Corresponden a la parte final del gran túnel del acueducto. Sin embargo, la salida del túnel aún no se ha encontrado. A partir de aquí, el acueducto es a cielo abierto. Sigue el barranco de Rubiol y el canal tiene muros de mampostería y argamasa.

7. Las Eras de Cella

La última parte del acueducto que se ha descubierto es un canal abierto excavado en la roca. Tiene una mayor pendiente, con un metro de profundidad y 0,60 metros de ancho.

8. Casco urbano de Cella

El final del acueducto debería estar en el castellum aquae. Este era el depósito principal que distribuía el agua por la ciudad. Su ubicación exacta no se conoce. Sin embargo, se han encontrado los restos de una gran cisterna cerca de la plaza Mayor. Medía 15 x 13 x 2,3 metros y podía almacenar 487,5 metros cúbicos de agua.

Galería de imágenes