Consejo de la Suprema Inquisición para niños

El Consejo de la Suprema Inquisición, también conocido como Consejo de la Suprema o simplemente la Suprema, fue el principal órgano de gobierno de la Inquisición Española. Su líder era el inquisidor general, quien tenía la autoridad delegada por el papa para proteger la fe y supervisar los casos relacionados con creencias diferentes en la Monarquía Hispánica.

Contenido

Historia del Consejo de la Suprema

La primera vez que se menciona el Consejo de la Suprema y General Inquisición fue en 1488. Esto ocurrió diez años después de que se creara la Inquisición en la Corona de Castilla, a petición de los Reyes Católicos.

Entre 1507 y 1518, las Coronas de Castilla y Aragón estuvieron separadas. Por ello, hubo dos inquisidores generales y dos Consejos Supremos, uno para cada Corona. En 1518, el cardenal Adriano de Utrecht fue nombrado el único inquisidor general. En ese momento, la Suprema de Aragón se unió a la de Castilla, formando un solo Consejo.

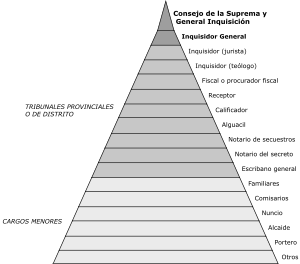

Al principio, el Consejo estaba formado por algunos miembros del Consejo real. Ellos se encargaban de supervisar los asuntos de la Inquisición y de aconsejar al inquisidor general. Con el tiempo, el número de consejeros se fijó en cuatro. A finales del siglo XVI, eran seis consejeros, más dos secretarios (uno para Castilla y otro para Aragón) y dos representantes del Consejo de Castilla. El rey elegía a los miembros del Consejo de una lista de tres candidatos que le presentaba el inquisidor general.

En 1618, el rey Felipe III ordenó que un miembro de la orden de los dominicos siempre tuviera un puesto en la Suprema. Esta orden había sido muy importante en la Inquisición medieval. El primer inquisidor general, Torquemada, era dominico. Las reuniones de la Suprema se hacían por la mañana y, tres días a la semana, también por la tarde. A las sesiones de la tarde asistían los dos miembros del Consejo de Castilla, ya que en ellas se trataban los asuntos legales.

A diferencia del Inquisidor General, cuya autoridad venía del papa, el Consejo dependía directamente del poder civil. Formaba parte del sistema de gobierno de la Monarquía Hispánica. Desde la época de Felipe II, el Consejo de la Suprema ocupaba el tercer lugar en importancia entre los consejos del reino. Solo estaban por encima el Consejo de Castilla y el Consejo de Aragón.

Sin embargo, el Consejo funcionaba porque existía un inquisidor general. La autoridad de la Inquisición española para proteger la fe venía del papa. El papa había permitido que un inquisidor, propuesto por el rey, ejerciera esta autoridad. Si un papa se hubiera negado a nombrar un inquisidor general, la Inquisición habría desaparecido.

Las relaciones entre el Consejo y el inquisidor general a veces tenían conflictos. A principios del reinado de Felipe IV, el inquisidor general, el cardenal Zapata, resolvió las disputas con el Consejo. Les advirtió que no se metieran en asuntos que no les correspondían.

Con el tiempo, la Suprema fue ganando más poder. A menudo, daba órdenes sin la aprobación del inquisidor general. En las votaciones del Consejo, el inquisidor general no tenía derecho a vetar las decisiones.

Gracias al apoyo de la Corona, en el siglo XVIII el Consejo de la Inquisición impuso su autoridad sobre el Inquisidor General. Un caso importante ocurrió en 1700, cuando el inquisidor general, Baltasar de Mendoza, ordenó detener a Froilán Díaz, confesor del rey y miembro de la Suprema. Díaz fue acusado de haber lanzado un hechizo contra el monarca. El Consejo decidió absolverlo, pero Mendoza no aceptó la decisión. El rey Felipe V intervino y rehabilitó a Díaz. El papa, bajo presión del rey, destituyó a Mendoza en 1705. Este fue el último intento importante de un inquisidor general por imponer su supremacía.

El Consejo de la Suprema tenía autoridad en todos los territorios del reino. Esto lo hacía único, ya que la Inquisición era la única institución común a toda la monarquía.

Funciones del Consejo

El Consejo no se encargaba de los asuntos de herejía. Esa era una función exclusiva del inquisidor general, quien había recibido poderes del papa para ello. El Consejo era una creación del poder civil y no aparecía en los documentos papales. La máxima autoridad era el Inquisidor General.

Las funciones de la Suprema no siempre estuvieron claras. Su papel aumentaba cuando el inquisidor general estaba ocupado en otras tareas. También crecía cuando el inquisidor general perdía la confianza del rey.

El Consejo funcionaba como un tribunal de apelación. Revisaba las decisiones tomadas por los tribunales de las provincias. Además, creaba guías e instrucciones sobre ciertos temas. Estas guías ayudaban a los tribunales provinciales a tomar decisiones, especialmente en asuntos complicados como los relacionados con la brujería.

Al principio, los tribunales provinciales solo enviaban al Consejo los casos en los que no había acuerdo sobre la condena. Pero desde mediados del siglo XVI, el Consejo empezó a supervisar más los procedimientos y las decisiones de los tribunales. En 1632, se exigió que los tribunales enviaran informes mensuales de sus actividades. Poco después, se les obligó a que las decisiones finales fueran aprobadas por la Suprema antes de ser aplicadas. En el siglo XVIII, cuando había menos casos, el Consejo era quien iniciaba y llevaba a cabo todos los procesos.

Entre las funciones del Consejo también estaba la organización de los tribunales provinciales. Sin embargo, el inquisidor general era quien creaba estos tribunales y nombraba a todo su personal. Esto incluía a los inquisidores, secretarios, fiscales, y otros empleados. Esto era lógico, ya que el inquisidor general actuaba por delegación del papa.

La Suprema intervino para establecer los requisitos que debían cumplir los dos inquisidores de los tribunales. Estos eran los cargos más importantes, ya que decidían los arrestos, llevaban los procesos y dictaban las sentencias. A finales del siglo XVI, la Suprema acordó que los inquisidores debían haber recibido órdenes religiosas importantes. El rey Felipe II comunicó esto al inquisidor general. En 1632, bajo Felipe IV, el Consejo de la Inquisición decidió que los inquisidores que no fueran religiosos debían dejar sus cargos.

Los tribunales de distrito

En los primeros años, se crearon tribunales donde se pensaba que había casos de creencias diferentes. El primero fue el de Sevilla en 1480. En 1493, un año después de la expulsión de los judíos de España, ya había veintitrés tribunales. Estos abarcaban la Corona de Castilla (excepto Galicia) y la Corona de Aragón. Cuando el reino de Navarra se unió a la Corona en 1512, se creó un tribunal en Pamplona.

A principios del siglo XVI, se redujo el número de tribunales para ahorrar gastos. La estructura territorial definitiva se estableció en el siglo XVII. Los distritos bajo la autoridad de cada tribunal se agruparon en dos sectores: el de la Corona de Castilla y el de la Corona de Aragón. Cada uno tenía su propia secretaría.

Del sector de Castilla dependían tribunales como los de Sevilla, Córdoba, Granada, Murcia, Toledo, Valladolid, Santiago de Compostela y Canarias. Del sector de Aragón dependían Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca, Cerdeña y Palermo. Sin embargo, esta división no siempre respetaba las fronteras políticas. Por ejemplo, el tribunal de Logroño, en la península, y todos los tribunales americanos (México, Lima y Cartagena de Indias) que formaban parte de la Corona de Castilla, dependían del sector de Aragón.

Estas divisiones, que parecían no tener sentido, eran intencionadas. Los distritos se organizaron de la forma más práctica posible para que la institución fuera eficaz. La Inquisición fue un paso importante hacia la centralización política.

La excepción fue el reino de Portugal. Cuando se unió a la Monarquía Hispánica en 1580, mantuvo su Inquisición independiente. Aunque el rey Felipe II logró en 1586 que el virrey de Portugal fuera también el inquisidor general de ese reino.

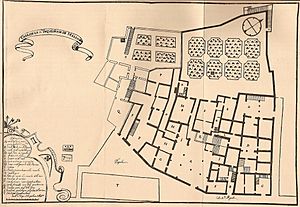

Tribunal de Zaragoza

El Tribunal de la Inquisición de Zaragoza se creó en 1482. Se consolidó como sede en 1521, al incluir los tribunales de Barbastro, Calatayud, Daroca, Huesca, Jaca, Lérida, Monzón y Tarazona. No tenía autoridad en todo Aragón, ya que los Tribunales de Teruel y Albarracín se unieron al de Valencia en 1519. Sin embargo, sí tuvo autoridad en la diócesis de Lérida desde ese mismo año.

Los documentos de los procesos de este Tribunal que se han conservado se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ). Son casi 900 procesos entre 1440 y 1621. Todos ellos fueron digitalizados entre 2009 y 2011. Esto permite consultarlos a través del buscador DARA, Documentos y Archivos de Aragón. Los documentos de los años 1730-1785 también están en este archivo.

La Biblioteca Nacional de París guarda documentos del Tribunal de Zaragoza de los siglos XV y XVI. Entre ellos, está el de Antonio Pérez, secretario de Felipe II.

Los documentos de Teruel y Albarracín que fueron manejados por el Tribunal de Valencia se encuentran en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN). El AHN también tiene la documentación administrativa y contable de la Inquisición aragonesa.

Esta colección de documentos es muy importante para conocer la historia social y del pensamiento, así como la historia de los grupos minoritarios y las personas con creencias diferentes en Aragón. También se ha usado como inspiración para obras literarias.

Galería de imágenes