Historia del pueblo mapuche para niños

La historia del pueblo mapuche en el sur de Chile y Argentina es muy antigua, con evidencias de su cultura desde hace unos 2.500 años (entre el 600 y 500 a.C.). Esta sociedad experimentó grandes cambios después de que los españoles llegaron a mediados del siglo XVI.

Adoptaron nuevos cultivos y animales de Europa, y comenzaron a comerciar mucho con los españoles en la zona conocida como La Frontera y Valdivia. A pesar de estos contactos, los mapuches nunca fueron completamente dominados por el Imperio Español.

Entre los siglos XVIII y XIX, la cultura mapuche se expandió hacia el este, llegando a las llanuras de la Pampa y la Patagonia. Este nuevo territorio les permitió controlar una parte importante del comercio de sal y ganado en el sur del continente.

Entre 1861 y 1883, Chile llevó a cabo campañas que terminaron con el gobierno autónomo mapuche, integrando sus tierras al sur del río Biobío al territorio chileno. Se crearon escuelas y ciudades, y los habitantes se incorporaron al sistema legal. Durante estos eventos, hubo pérdidas de vidas, saqueos y escasez de alimentos, además de la aparición de enfermedades. Argentina también realizó campañas similares en el lado oriental de los Andes en la década de 1870. En muchas tierras mapuches, la forma de vida tradicional cambió drásticamente, lo que llevó a muchas personas a mudarse a las ciudades y vivir en condiciones difíciles, trabajando como empleados domésticos, vendedores o jornaleros.

Desde finales del siglo XX, el pueblo mapuche ha estado más activo en la defensa de sus derechos sobre la tierra y sus derechos como pueblos originarios.

Contenido

Período Precolombino

Orígenes del Pueblo Mapuche

Los descubrimientos arqueológicos muestran que la cultura mapuche existe en Chile desde hace mucho tiempo, entre el 600 y 500 a.C. Genéticamente, los mapuches son diferentes de otros pueblos indígenas de la Patagonia, lo que sugiere un origen distinto o una separación antigua. Un estudio de 1996 no encontró un vínculo genético importante entre los mapuches y otros grupos en Argentina. Sin embargo, un estudio de 2019 encontró similitudes genéticas con varios grupos indígenas de América del Norte y del Sur, así como con pueblos de otras partes del mundo como los aleutas, esquimales, isleños del Pacífico, ainu de Japón, negidal de Siberia Oriental y rapanui de Isla de Pascua.

No hay un acuerdo claro sobre el origen del idioma mapuche, el mapudungun. Algunos estudios sugirieron que podría estar relacionado con lenguas mayas o con lenguas pano-tacanas, chon y kawéskar. Otros han propuesto que el mapudungun está relacionado con las lenguas arahuacas.

En 1954, Grete Mostny propuso una conexión entre los mapuches y la cultura arqueológica de El Molle en el Norte Chico de Chile. Las comunidades mapuches en el sur de las tierras diaguitas, como Petorca, La Ligua, Combarbalá y Choapa, podrían tener raíces prehispánicas de varios siglos antes de la llegada de los españoles. También hay nombres de lugares en mapudungun en toda esa zona. Aunque hubo mapuches que se mudaron a esas tierras en la época colonial, se cree que la cultura mapuche es más antigua allí.

Basado en el análisis de ADN de varios grupos indígenas de América del Sur, se piensa que los mapuches descienden, al menos en parte, de pueblos de la cuenca del Amazonas que llegaron a Chile por dos caminos: uno por la sierra central andina y otro por las tierras bajas orientales de Bolivia y el noroeste argentino.

Una idea de Ricardo E. Latcham, ampliada por Francisco Antonio Encina, sugiere que los mapuches llegaron al Chile actual desde las Pampas al este de los Andes. Esta idea dice que antes de los mapuches, existía una cultura Chincha-Diaguita, que fue dividida por los mapuches que entraron por los pasos de montaña cerca del río Cautín. Aunque esta idea coincide con algunas características del idioma, los expertos modernos no la aceptan por falta de pruebas claras y porque hay otras explicaciones posibles.

Tomás Guevara propuso otra idea, aún no probada, que dice que los primeros mapuches vivían en la costa por la abundancia de recursos del mar y que luego se movieron tierra adentro siguiendo los ríos grandes. Guevara añade que los mapuches serían descendientes de los changos del norte, un pueblo costero poco conocido, que se movió hacia el sur. Esta idea se apoya en una pequeña evidencia lingüística que conecta un idioma de los changos del siglo XIX con el mapudungun.

Según una teoría del historiador Roberto E. Porcel, los mapuches eran descendientes de un grupo de aymaras que migraron al sur debido a un conflicto entre Antisuyo y Contisuyo.

Influencia de Tiwanako y Puquina

Se cree que el fin del imperio Tiwanako alrededor del año 1000 d.C. causó una migración hacia el sur que trajo cambios a la sociedad mapuche en Chile. Esto podría explicar por qué el idioma mapuche tiene muchas palabras prestadas del idioma puquina, como antu (sol), calcu (persona con poderes especiales), cuyen (luna), chadi (sal) y ñuque (mamá). Tom Dillehay y sus colegas sugieren que la caída de Tiwanaku pudo haber llevado a la expansión de técnicas agrícolas a las tierras mapuches en el centro-sur de Chile. Estas técnicas incluyen los campos elevados del lago Budi y los campos con canales en Lumaco.

Este tipo de conexión cultural puede ayudar a explicar las similitudes en las historias y creencias entre los mapuches y los pueblos de los Andes centrales.

Posible Contacto Polinesio

En 2007, se encontró evidencia que sugería un contacto antes de la llegada de Colón entre los polinesios del Pacífico occidental y el pueblo mapuche. Huesos de pollo hallados en el sitio de El Arenal, en la península de Arauco (zona mapuche), indicaban que el pollo llegó a Sudamérica antes de los españoles. Los huesos de Chile fueron datados entre 1304 y 1424. El ADN de estos pollos no coincidía con el de pollos europeos, pero sí con los de Samoa Americana y Tonga. Sin embargo, un informe posterior en la misma revista no apoyó la idea de que los polinesios introdujeran pollos en Sudamérica.

En diciembre de 2007, se encontraron varios cráneos humanos con características polinesias en un museo de Concepción. Estos cráneos provenían de personas de la isla Mocha, una isla frente a la costa de Chile, habitada hoy por mapuches. La profesora Lisa Matisoo-Smith y José Miguel Ramírez Aliaga esperan llegar a un acuerdo con los habitantes de la isla Mocha para buscar restos polinesios allí.

Expansión Mapuche al Archipiélago de Chiloé

Una teoría del cronista José Pérez García dice que los cunco se establecieron en la isla de Chiloé en tiempos prehispánicos porque los huilliche del norte los empujaron, y a su vez, los huilliche estaban siendo desplazados por los mapuches.

La presencia de nombres de lugares con origen chono en las tierras mapuches más al sur de Chiloé y el continente cercano, a pesar de que la lengua principal en el archipiélago a la llegada de los españoles era el veliche (mapuche), sugiere un pasado chono. Esto coincide con las ideas del etnólogo Ricardo E. Latcham, quien pensaba que los chonos y otros navegantes nómadas podrían ser restos de grupos indígenas más extendidos que fueron empujados hacia el sur por invasiones de tribus del norte.

Los payos, un grupo indígena encontrado por los españoles en el sur de Chiloé, podrían haber sido chonos que estaban adoptando la cultura mapuche.

Expansión e Influencia Inca

Las tropas del Imperio Inca llegaron hasta el río Maule y allí tuvieron una batalla con los mapuches de Maule e Itata. La mayoría de los expertos modernos creen que la frontera sur del imperio incaico estaba entre Santiago y el río Maipo, o entre Santiago y el río Maule. Algunos cronistas españoles, como Miguel de Olavarría y Diego de Rosales, afirmaron que la frontera inca se extendía mucho más al sur, hasta el río Bíobío. Aunque el historiador José Bengoa concluye que las tropas incas nunca cruzaron el río Bíobío, Diego de Rosales cuenta que los incas cruzaron el río hacia el sur hasta La Imperial y regresaron al norte por Tucapel, siguiendo la costa.

Los principales asentamientos del Imperio Inca en Chile se encontraban a lo largo de los ríos Aconcagua, Mapocho y Maipo. Quillota, en el valle de Aconcagua, fue probablemente su asentamiento más importante. Debido al dominio inca, hubo personas mapuches en el valle de Aconcagua que hablaban tanto mapudungun como quechua. Salas argumenta que el mapuche, el quechua y el español coexistieron con muchas personas bilingües en los ríos del centro de Chile (entre Mapocho y Bíobío) durante el siglo XVII.

Como en otras fronteras del imperio incaico, la frontera sur tenía varias zonas: primero, una zona interior totalmente incorporada con mitimaes (grupos trasladados) protegidos por fortalezas (pucarás), y luego una zona exterior con pucarás incas dispersos entre tribus aliadas. Esta zona exterior, según el historiador José Bengoa, se habría ubicado entre los ríos Maipo y Maule.

Tom Dillehay y Américo Gordon creen que los yanaconas incas (sirvientes) extraían oro al sur de la frontera inca, en territorio mapuche libre. Según esta idea, el principal motivo de la expansión incaica en territorio mapuche habría sido el acceso a las minas de oro. Los mismos arqueólogos también afirman que toda la cerámica mapuche temprana en Valdivia tiene diseño incaico. La influencia inca también se puede ver en el extremo sur de la provincia de Osorno (latitud 40-41 °S) en forma de nombres de lugares en quechua y quechua-aimara. Otra posibilidad es que estos nombres se originaran en la época colonial, de la población del sistema de fuertes de Valdivia, que era una colonia penal conectada con el puerto peruano de El Callao.

Brazaletes de oro y plata y una especie de coronas eran usados por los mapuches en Concepción cuando llegaron los españoles, como señaló Jerónimo de Vivar. Esto se interpreta como regalos incas, botín de guerra de los incas derrotados o la adopción de la metalurgia inca.

A través de su contacto con los incas, los mapuches habrían conocido por primera vez a personas con una organización de tipo estatal. Su contacto con los incas les dio una conciencia colectiva que los diferenciaba de los invasores y los unía en grupos políticos sueltos, a pesar de no tener una organización estatal.

Sociedad Mapuche a la Llegada de los Españoles

Población y Tipos de Asentamientos

Cuando los primeros españoles llegaron a Chile, la mayor concentración de población indígena se encontraba entre el río Itata y el seno de Reloncaví, que es el corazón del territorio mapuche. El historiador José Bengoa estimó que la población mapuche en esta área (sin incluir el archipiélago de Chiloé) era de entre 705.000 y 900.000 a mediados del siglo XVI.

Los mapuches vivían en pequeños grupos de casas dispersas, principalmente a lo largo de los grandes ríos del sur de Chile. Los principales centros de población estaban en la unión de los ríos. Los mapuches preferían construir sus casas en terrenos elevados o cerros aislados, en lugar de en llanuras.

Creencias y Ceremonias

La machi (chamán), un rol que suelen tener las mujeres mayores, es muy importante en la cultura mapuche. La machi realiza ceremonias para protegerse del mal, para pedir lluvia, para curar enfermedades, y tiene un gran conocimiento de las hierbas medicinales, que aprende con mucho esfuerzo. Personas de todos los orígenes en Chile usan muchas de las hierbas tradicionales que conocen los mapuches. La ceremonia principal de curación que realiza la machi se llama machitún.

Organización Social

La política, la economía y las creencias de los mapuches antes y durante el primer contacto con los españoles se basaban en los grupos familiares de las comunidades locales, llamados lov. Este tipo de organización se repetía en el rehue, una unidad más grande que incluía varios lov. La forma de actuar de cada grupo familiar no era siempre igual, sino que variaba. Los grupos familiares eran patrilineales (la descendencia se cuenta por línea paterna) y patrilocales (la pareja vive en la casa del padre del esposo). La poligamia (tener varias esposas) era común entre los mapuches y, junto con la costumbre de que las mujeres se casaran fuera de su grupo (exogamia femenina), José Bengoa cree que esto ayudó a unir a los mapuches como un solo pueblo.

Los primeros mapuches tenían dos tipos de líderes: laicos y religiosos. Los religiosos eran las machi, los hechiceros y los boquivoye. Los líderes laicos eran los reche, ülmen y gentyoke. Más tarde, los líderes laicos fueron conocidos como lonko, toki, ülmen y weupin.

Economía Mapuche

En el centro-sur de Chile, la mayoría de los grupos mapuches practicaban la agricultura en claros dentro de los bosques. También existían otros tipos de agricultura; mientras algunos mapuches y huilliches usaban la técnica de tala y quema, se sabe que los mapuches desarrollaron una agricultura que requería más trabajo alrededor del lago Budi (campos elevados) y en los valles de Lumaco y Purén (campos con canales). La papa era el alimento principal de la mayoría de los mapuches, especialmente en las zonas del sur y la costa donde el maíz no crecía bien. La mayor parte de la población mapuche trabajaba en la agricultura. Los mapuches también cultivaban quinua, pero no se sabe si la variedad era de Chile central o de los Andes centrales.

Además, la economía mapuche y huilliche se complementaba con la cría de gallinas mapuches y chilihueques (un tipo de llama), y la recolección de piñones de araucaria y avellanas. La costa sur era muy rica en moluscos, algas, crustáceos y peces, y se sabía que los mapuches eran buenos pescadores. La caza también era una actividad común. Los bosques les daban leña, fibras y madera.

El territorio mapuche tenía un buen sistema de caminos antes de la llegada de los españoles, lo que ayudó a los conquistadores a avanzar rápidamente.

Tecnología Mapuche

Las herramientas mapuches eran relativamente sencillas, hechas principalmente de madera, piedra o, menos a menudo, de cobre o bronce. Usaban muchas herramientas hechas de piedras con agujeros. La escoria volcánica, común en el sur de Chile, se prefería para hacer herramientas, quizás porque es fácil de moldear. Los mapuches usaban tanto palos individuales para cavar como arados grandes y pesados en forma de tridente que requerían el uso de muchos hombres en la agricultura. Otra herramienta agrícola eran las mazas, usadas para romper terrones y alisar la tierra.

Las canoas mapuches o wampos se hacían de troncos huecos. En el Archipiélago de Chiloé, era común otro tipo de embarcación: la dalca, hecha de tablones y usada principalmente para navegar en el mar, mientras que los wampos se usaban en ríos y lagos. No se sabe qué tipo de remos usaban los primeros mapuches.

Hay varios informes del siglo XVI que mencionan a los mapuches usando adornos de oro. Esta tradición podría no estar relacionada con la influencia inca, ya que la palabra mapudungun milla no se parece a las de las lenguas andinas. El oro era el metal más importante en la cultura mapuche antes de la llegada de los españoles.

Período Hispano Temprano (1536-1598)

Primeros Contactos (1536-1550)

La llegada de los españoles a Chile fue una extensión de la conquista de Perú. Diego de Almagro organizó una gran expedición de unos 500 españoles y miles de yanaconas, llegando al valle de Aconcagua en 1536. Desde allí, envió a Gómez de Alvarado al sur con una tropa de exploración. Alvarado llegó al río Itata, donde tuvo un enfrentamiento con los mapuches locales en la batalla de Reinohuelén. Luego, Alvarado regresó al norte y la expedición de Diego de Almagro volvió a Perú, ya que no encontraron las riquezas que esperaban.

Otro conquistador, Pedro de Valdivia, llegó a Chile desde Cuzco en 1541 y fundó Santiago ese mismo año. En 1544, el capitán Juan Bautista Pastene exploró la costa de Chile hasta la latitud 41° S. Los mapuches del norte, conocidos como promaucaes o picunches, intentaron resistir la conquista española sin éxito. Estos grupos mapuches del norte parecen haber respondido a la llegada de los españoles abandonando sus mejores tierras agrícolas y mudándose a lugares lejanos. En este contexto, una de las razones para establecer la ciudad de La Serena en 1544 fue controlar a los grupos mapuches que habían empezado a migrar hacia el norte después de la fundación de Santiago. Los españoles interpretaron este abandono como un intento de que ellos se fueran de Chile, como hizo Diego de Almagro. Según el cronista Francisco de Riberos, los mapuches del norte dejaron de cultivar por más de cinco años. El jesuita Diego de Rosales escribió en el siglo XVII que esta fue una estrategia coordinada decidida por una gran reunión de muchas tribus. Los españoles sufrieron por la falta de alimentos, pero al final, esta estrategia no logró que los conquistadores españoles se fueran del centro de Chile.

Conflictos con los Españoles (1550-1598)

En 1550, Pedro de Valdivia, con la intención de controlar todo Chile hasta el Estrecho de Magallanes, viajó al sur para conquistar territorio mapuche. Entre 1550 y 1553, los españoles fundaron varias ciudades en tierras mapuches, como Concepción, Valdivia, Imperial, Villarrica y Angol. También establecieron los fuertes de Arauco, Purén y Tucapel. Las zonas clave que los españoles querían asegurar al sur del río Biobío eran los valles alrededor de la cordillera de Nahuelbuta. Los planes españoles para esta región eran extraer oro usando mano de obra mapuche sin pago de los valles con mucha población.

Después de estas conquistas iniciales, comenzó la Guerra de Arauco, un largo período de conflictos intermitentes entre mapuches y españoles. Un factor que contribuyó fue que los mapuches no tenían una tradición de trabajo forzado como la mita andina, y en gran medida se negaron a servir a los españoles. Por otro lado, los españoles, especialmente los de Castilla la Vieja y Extremadura, venían de una sociedad muy conflictiva. Desde la llegada de los españoles a la Araucanía en 1550, los mapuches sitiaron con frecuencia las ciudades españolas entre 1550 y 1598. La guerra fue principalmente un conflicto de baja intensidad.

Los mapuches, liderados por Caupolicán y Lautaro, lograron vencer a Pedro de Valdivia en la batalla de Tucapel en 1553. Sin embargo, una enfermedad, una sequía y una escasez de alimentos impidieron que los mapuches avanzaran más para expulsar a los españoles en 1554 y 1555. Entre 1556 y 1557, un pequeño grupo de mapuches, bajo el mando de Lautaro, intentó llegar a Santiago para liberar todo el centro de Chile del dominio español. Los intentos de Lautaro terminaron en 1557 cuando los españoles lo vencieron en una emboscada.

Los españoles se reorganizaron bajo el gobierno de García Hurtado de Mendoza (1558-1561) y lograron vencer a Caupolicán y Galvarino, dos importantes líderes mapuches. Además, durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza, los españoles reconstruyeron Concepción y Angol, que habían sido destruidas por los mapuches, y fundaron dos nuevas ciudades en territorio mapuche: Osorno y Cañete. En 1567, los españoles conquistaron el archipiélago de Chiloé, habitado por los huilliches.

En la década de 1570, Pedro de Villagra sometió a los mapuches que se oponían en los alrededores de la ciudad de La Imperial. El conflicto en la Araucanía se hizo más intenso en la década de 1590. Con el tiempo, los mapuches de Purén y, en menor medida, también los de Tucapel, se hicieron famosos por su valentía entre mapuches y españoles. Esto permitió a los mapuches de Purén unir a otros mapuches en el conflicto con los españoles.

Adaptaciones a los Conflictos

En las primeras batallas con los españoles, los mapuches tuvieron poco éxito, pero con el tiempo, los mapuches de Arauco y Tucapel se adaptaron, usando caballos y reuniendo grandes cantidades de tropas para vencer a los españoles. Los mapuches aprendieron de los españoles a construir fuertes en los cerros; también comenzaron a cavar trampas para los caballos españoles, usando cascos y escudos de madera contra las armas de fuego. La forma de luchar mapuche evolucionó hacia tácticas de emboscada. La derrota de Pedro de Valdivia en 1553 marcó un cambio en la forma tradicional de guerra ritualizada de los mapuches. La organización mapuche cambió en respuesta a los conflictos, y el aillarehue, una nueva unidad política más grande que incluía varios rehue, apareció a finales del siglo XVI. Esta expansión de la organización política continuó hasta principios del siglo XVII, cuando surgieron los butalmapu, cada uno compuesto por varios aillarehues. En la práctica, esto significó que los mapuches lograron una "solidaridad militar a nivel supralocal" sin tener una organización estatal. A finales del siglo XVI, surgieron algunos líderes mapuches poderosos cerca de La Frontera.

Cambios en la Población

La población mapuche disminuyó después del contacto con los españoles. Las enfermedades redujeron gran parte de la población, al igual que los conflictos. Otros murieron en las minas de oro españolas. La evidencia arqueológica sugiere que los mapuches de Purén y el valle de Lumaco dejaron de vivir muy dispersos para formar pueblos más densos como respuesta a los conflictos con los españoles. La disminución de la población significó que, a medida que la agricultura disminuía, muchos campos abiertos en el sur de Chile se cubrieron de bosques.

Para la década de 1630, los españoles de La Serena notaron que los picunches del corregimiento de Santiago, probablemente del valle de Aconcagua, habían migrado hacia el norte y se habían establecido en Combarbalá y Cogotí. Esta migración parece haber sido libre, sin intervención española.

A finales del siglo XVI, los indígenas picunches comenzaron un lento proceso de asimilación, perdiendo su identidad indígena. Esto ocurrió por un proceso de mezcla cultural al dejar gradualmente sus aldeas para establecerse en haciendas españolas cercanas. Allí, los picunches se mezclaron con diferentes pueblos indígenas traídos de Perú, Tucumán, la Araucanía (mapuches), Chiloé (huilliches, cuncos, chonos, poyas) y cuyanos (huarpes). Al ser pocos, desconectados de sus tierras ancestrales, viviendo junto a los españoles y mezclándose, los picunches y sus descendientes perdieron su identidad indígena.

Guerra de Arauco y Autonomía (1598-1641)

Caída de las Ciudades Españolas

Un evento importante ocurrió en 1598. Ese año, un grupo de guerreros de Purén regresaba del sur de una incursión cerca de Chillán. De camino a casa, emboscaron a Martín García Óñez de Loyola y su tropa, que dormían sin vigilancia. No está claro si los encontraron por accidente o si los habían seguido. Los guerreros, liderados por Pelantaro, vencieron al gobernador y a todas sus tropas.

En los años siguientes a la batalla de Curalaba, hubo un levantamiento general entre mapuches y huilliches. Las ciudades españolas de Angol, La Imperial, Osorno, Santa Cruz de Oñez, Valdivia y Villarrica fueron destruidas o abandonadas. Solo Chillán y Concepción resistieron los ataques mapuches. Con la excepción del archipiélago de Chiloé, todo el territorio chileno al sur del río Bío Bío quedó libre del dominio español.

Sin embargo, Chiloé también sufrió ataques cuando en 1600 los huilliches locales se unieron al corsario holandés Baltazar de Cordes para atacar el asentamiento español de Castro. Aunque fue un ataque esporádico, los españoles creyeron que los holandeses podrían intentar aliarse con los mapuches y establecer una fortaleza en el sur de Chile. Cuando los españoles confirmaron sus sospechas de los planes holandeses de establecerse en las ruinas de Valdivia, intentaron restablecer el dominio español allí antes de que los holandeses volvieran. Los intentos españoles fueron frustrados en la década de 1630, ya que los mapuches no permitieron que los españoles pasaran por su territorio.

Mujeres Capturadas

Con la caída de las ciudades españolas, miles de españoles fueron vencidos o tomados prisioneros. El cronista Alonso González de Nájera escribe que los mapuches vencieron a más de tres mil españoles y tomaron prisioneras a más de 500 mujeres. También fueron capturados muchos niños y religiosos españoles. Los mapuches generalmente evitaban a los artesanos hábiles, a los españoles que se habían rebelado y a las mujeres. En el caso de las mujeres, se trataba de tomarlas como parte de su comunidad. Aunque algunas mujeres españolas fueron recuperadas en incursiones españolas, otras solo fueron liberadas en acuerdos posteriores al Parlamento de Quillín en 1641. Algunas mujeres españolas se acostumbraron a la vida mapuche y se quedaron voluntariamente. Las mujeres prisioneras tuvieron muchos hijos mestizos que fueron rechazados por los españoles pero aceptados entre los mapuches. Los hijos de estas mujeres pudieron haber tenido un impacto importante en la población mapuche, que había sido afectada por los conflictos y las enfermedades. La captura de mujeres durante la destrucción de las siete ciudades inició una costumbre de tomar prisioneras a mujeres españolas en el siglo XVII por parte de los mapuches.

Adopción de Cultivos, Animales y Tecnologías Europeas

En general, los mapuches de la Araucanía parecen haber sido muy selectivos al adoptar tecnologías y especies españolas. Esto significó que su forma de vida se mantuvo casi igual después del contacto con los españoles. La poca adopción de la tecnología española se ha visto como una forma de resistencia cultural.

Los mapuches de la Araucanía adoptaron rápidamente el caballo y el cultivo del trigo de los españoles. En Chiloé, el trigo se cultivó en menor cantidad en comparación con las papas nativas, debido al clima. En cambio, en estas islas, la introducción de cerdos y manzanos por parte de los españoles fue un éxito. Los cerdos se beneficiaron de la abundancia de mariscos y algas que quedaban expuestas por las grandes mareas.

Hasta la llegada de los españoles, los mapuches tenían ganado chilihueque (llama). La introducción de ovejas causó cierta competencia entre ambas especies domésticas. Evidencia de mediados del siglo XVII muestra que ambas especies coexistieron, pero que había muchas más ovejas que chilihueques. La disminución de los chilihueques llegó a un punto a finales del siglo XVIII, cuando solo los mapuches de Mariquina y Huequén, cerca de Angol, criaban a este animal.

La extracción de oro se convirtió en algo prohibido entre los mapuches en la época colonial, y a menudo se castigaba con la pena de muerte.

Actividad y Evangelización Jesuita

Los primeros jesuitas llegaron a Chile en 1593 y se establecieron en Concepción para enseñar el cristianismo a los mapuches de la Araucanía. El padre jesuita Luis de Valdivia creía que los mapuches solo se convertirían voluntariamente al cristianismo si había paz. Él propuso la abolición del trabajo forzado mapuche y el inicio de la llamada Guerra Defensiva con las autoridades españolas. Luis de Valdivia se llevó a las esposas del líder Anganamón porque la iglesia católica se oponía a la poligamia. Anganamón respondió y venció a tres misioneros jesuitas el 14 de diciembre de 1612. Este incidente no detuvo los intentos de los jesuitas de enseñar el cristianismo, y continuaron su actividad hasta su expulsión de Chile en 1767. Su trabajo se centró en las ciudades españolas, desde donde salían las misiones. No se estableció ninguna misión permanente en tierras mapuches libres durante los siglos XVII o XVIII. Para convertir a los mapuches, los jesuitas estudiaron y aprendieron su idioma y sus costumbres. A pesar de su gran impacto político en las décadas de 1610 y 1620, los jesuitas tuvieron poco éxito en sus intentos de conversión.

Esclavitud de Mapuches

La esclavitud formal de los indígenas estaba prohibida por la Corona española. El levantamiento mapuche de 1598-1604, que terminó con la destrucción de las siete ciudades, llevó a que los españoles en 1608 declararan legal la esclavitud para los mapuches capturados en el conflicto. Los mapuches que se rebelaban eran considerados personas que habían abandonado la fe cristiana y, por lo tanto, podían ser esclavizados según las enseñanzas de la iglesia de la época. Este cambio legal formalizó la esclavitud mapuche que ya existía, y los mapuches capturados eran tratados como propiedad, siendo comprados y vendidos entre los españoles. La legalización hizo que las incursiones para capturar esclavos por parte de los españoles fueran cada vez más comunes en la Guerra de Arauco. Los esclavos mapuches eran enviados al norte, hacia La Serena y Lima. La esclavitud para los mapuches "atrapados en el conflicto" fue abolida en 1683, después de décadas de intentos legales por parte de la Corona española para eliminarla. En ese momento, el trabajo de personas mestizas libres se había vuelto mucho más barato que tener esclavos, lo que llevó a Mario Góngora a concluir en 1966 que factores económicos estuvieron detrás de la abolición.

La Época de los Parlamentos (1641-1810)

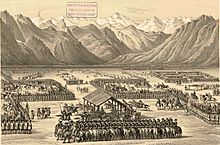

Los parlamentos mapuches se refieren a las reuniones realizadas por los españoles, y posteriormente el Gobierno de Chile, que tuvieron lugar entre los siglos XVII y XIX para poner fin a la interminable Guerra de Arauco.

Las autoridades españolas aprovecharon una institución mapuche llamada koyang, donde los principales loncos (caciques) se reunían. Debido a que los indígenas no formaban un estado organizado, los acuerdos raramente tuvieron aceptación universal ni necesariamente eran respetados por todos los levos (clanes).

Otra innovación de la guerra fue el curioso sistema de parlamentos establecidos por los gobernadores para acordar condiciones de paz con los caciques. El primero fue el celebrado por el Marqués de Baides en Quillín, el año 1641. Desde entonces, cada cierto tiempo se concertaron reuniones de ese tipo, en que se hacían largos discursos, se estipulaban las paces y luego, tras un intercambio de regalos, todos fraternizaban en festejos con abundantes bebidas.Sergio Villalobos, Historia de Chile.

En general en todos los parlamentos los acuerdos típicos versaban en:

- Reconocimiento del territorio mapuche (comúnmente el río Biobío era la Frontera fijada).

- Que los mapuches conservarían su libertad, sin ser esclavizados o entregados a encomenderos.

- Que los españoles destruirían algunos fuertes dentro del territorio mapuche.

- Que los mapuches debían liberar cautivos españoles.

- Que dejarían entrar a sus tierras a los misioneros que fueran en son de paz a predicarles el cristianismo.

- Se prohibían los malones y las malocas.

- Que se comprometían a considerar como enemigos a los enemigos de España y que no se aliarían con extranjeros que llegaran a la costa.

Período Republicano (1810-1990)

Papel en la Independencia de Chile (1810-1821)

Durante las guerras de independencia en Hispanoamérica, hubo grupos mapuches que apoyaron a los realistas (partidarios del rey de España) y otros que apoyaron a los republicanos (partidarios de la independencia).

El 24 de octubre de 1811, líderes mapuches asistieron a una invitación en Concepción de la Junta de Gobierno de Chile, que acababa de tomar el poder. En esa ocasión, se informó a los 400 guerreros mapuches invitados sobre el nuevo sistema político. Aunque los mapuches probablemente sabían poco sobre los cambios políticos en el Imperio español, declararon su lealtad al nuevo gobierno.

En la fase de la "guerra a muerte" (1819-1821) de la independencia de Chile, hubo muchos conflictos internos entre diferentes grupos mapuches, ya que apoyaban a realistas o patriotas. Se cree que el apoyo a uno u otro bando pudo haber estado relacionado con beneficios inmediatos más que con una creencia política. De esta época viene la larga rivalidad entre los lonkos Juan Lorenzo Colipí y Juan Mangin Hueno.

Convivencia a Ambos Lados del Biobío (1821-1861)

Las tierras mapuches al sur del río Bíobío comenzaron a ser compradas por personas no mapuches a finales del siglo XVIII, y para 1860, la tierra entre el Bíobío y el río Malleco estaba en su mayoría bajo control de chilenos. El aumento de la producción de trigo en Chile incrementó la presión para adquirir tierras en la Araucanía por parte de los chilenos, lo que llevó a muchos engaños y fraudes contra los mapuches. Un número limitado de personas que buscaban ganancias rápidas obtuvieron el control de grandes extensiones de tierra mediante el fraude y mantuvieron el control con la ayuda de personas armadas.

La llegada de colonos que habían avanzado desde el norte a través del río Bíobío hacia territorio mapuche, y la aparición de colonos alemanes en el territorio mapuche más al sur, llevaron al líder Mañil en 1859 a convocar un levantamiento para reafirmar el control sobre el territorio. La mayoría de los mapuches respondieron al llamado, excepto las comunidades de Purén, Cholchol y los mapuches de la costa sur, que tenían fuertes lazos con Valdivia. Los pueblos de Angol, Negrete y Nacimiento fueron atacados. Una propuesta de paz hecha por los colonos fue aceptada en 1860 durante una reunión de varios líderes mapuches. En el acuerdo se estableció que las transferencias de tierras solo podían hacerse con la aprobación de los líderes.

Fin del Gobierno Autónomo Mapuche (1861-1883)

En el siglo XIX, Chile experimentó una rápida expansión de su territorio controlado por el Estado. Chile tomó posesión y estableció una colonia en el estrecho de Magallanes en 1843, colonizó Valdivia, Osorno y Llanquihue con inmigrantes alemanes, y obtuvo tierras de Perú y Bolivia. Más tarde, en 1888, la Isla de Pascua se incorporó mediante un acuerdo mutuo. En este contexto, la Araucanía comenzó a ser conquistada e incorporada por el estado chileno por dos razones. Primero, el estado buscaba la continuidad territorial y, segundo, era el único lugar donde la agricultura chilena podía expandirse.

Entre 1861 y 1871, Chile incorporó varios territorios mapuches en la Araucanía. En enero de 1881, después de haber vencido decisivamente a Perú en las batallas de Chorrillos y Miraflores, Chile reanudó la conquista de la Araucanía.

Las campañas del Ejército Argentino contra los mapuches del otro lado de los Andes en 1880 empujaron a muchos mapuches hacia la Araucanía. El líder pehuenche Purrán fue tomado prisionero por el Ejército Argentino, que también entró en el valle del río Lonquimay, que Chile consideraba parte de su territorio legal. El rápido avance argentino alarmó a las autoridades chilenas y contribuyó a los enfrentamientos chileno-mapuches de 1881.

El 1 de enero de 1883, Chile refundó la antigua ciudad de Villarrica, terminando así formalmente el proceso de ocupación de la Araucanía.

La incorporación de los indígenas al estado chileno trajo consigo la creación de escuelas, ciudades y su integración legal a la vida nacional.

Proceso de Incorporación y Migración (1883-1990)

El historiador Ward Churchill ha afirmado que, como resultado de la ocupación, la población mapuche se redujo de medio millón a 25.000 en una generación. La incorporación de la Araucanía causó que muchos mapuches fueran desplazados y forzados a buscar refugio y alimento. Algunos fuertes del ejército respondieron dando raciones de comida. Hasta alrededor de 1900, el Estado chileno entregó casi 10.000 raciones de comida mensuales a mapuches desplazados. La situación de necesidad de los mapuches fue un tema común en muchos informes del ejército chileno desde la década de 1880 hasta alrededor de 1900. El académico Pablo Miramán afirma que la introducción de la educación estatal durante la ocupación de la Araucanía tuvo efectos negativos en la educación tradicional mapuche.

En los años posteriores a la ocupación, la economía de la Araucanía cambió de la cría de ovejas y ganado a la agricultura y la extracción de madera. La pérdida de tierras por parte de los mapuches después de la ocupación causó una erosión grave, ya que continuaron criando ganado en áreas limitadas.

La migración de mapuches del campo a la ciudad en el siglo XX se puede dividir en dos etapas principales: la migración por razones económicas, que se intensificó desde los años 20 y alcanzó su punto máximo en las décadas de 1950 y 1960, y la migración por razones políticas, después del golpe de Estado de 1973. Al principio, las migraciones económicas respondieron a la necesidad de buscar empleo en las ciudades, como en Santiago, donde desde los años 20 llegaron mapuches para trabajar en panaderías y formaron organizaciones como la "Sociedad Galvarino". Este flujo migratorio aumentó con el crecimiento industrial y la falta de oportunidades en las zonas rurales. Para 1961, se estimaba que hasta el 25% de la población mapuche vivía fuera de las comunidades tradicionales, aunque los datos eran incompletos y los censos no diferenciaban entre mapuches y no mapuches, ya que se consideraba a todos los ciudadanos sin distinción étnica.

A pesar de su impacto, las estadísticas sobre la migración mapuche del campo a la ciudad han sido históricamente insuficientes y marcadas por políticas que buscaban la integración y no los consideraban por su identidad indígena, sino como ciudadanos. Desde la división forzada de comunidades bajo leyes como el Decreto con Fuerza de Ley n.º 266 de 1931 hasta el récord de divisiones con el Decreto-Ley n.º 2568 de 1979, estas políticas contribuyeron a la reducción de las propiedades y a la migración forzada hacia las ciudades. En el censo de 1952, se registraron apenas 875 mapuches en Santiago, una cifra claramente inferior a estimaciones independientes como la de Domingo Curaqueo, quien identificó 10.000 mapuches mayores de 21 años en la misma provincia.

Historia Reciente (1990-Presente)

Muchos mapuches viven ahora en el sur de Chile y Argentina; algunos mantienen sus tradiciones y siguen viviendo de la agricultura, pero la mayoría ha emigrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades económicas. Muchos se concentran alrededor de Santiago de Chile. La Región de La Araucanía tiene una población rural que en un 80% es mapuche; otras poblaciones mapuches importantes se encuentran en áreas de las regiones de Los Lagos, Bíobío y Maule.

En el censo chileno de 2002, 604.349 personas se identificaron como mapuches, y de estas, las dos regiones con mayor número fueron La Araucanía con 203.221 y la Región Metropolitana de Santiago con 182.963. Cada una de estas poblaciones principales es mayor que la población mapuche total en Argentina en 2004-2005.

En los últimos años, el gobierno chileno ha implementado políticas de apoyo a los pueblos indígenas. En 1993, el Parlamento aprobó la Ley n.º 19.253 (llamada Ley Indígena) que reconoció oficialmente al pueblo mapuche y a otras siete minorías étnicas, así como la cultura y el idioma mapudungun. El mapudungun, cuyo uso antes estaba limitado, ahora se enseña como parte de los planes de estudio de educación intercultural y en escuelas de idiomas.

Representantes de organizaciones mapuches se han unido a la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO), buscando el reconocimiento y la protección de sus derechos culturales y territoriales.

Demandas y Desafíos Actuales

La organización "Consejo de Todas las Tierras", fundada en 1990, se ha destacado por sus demandas de "recuperación de los territorios ancestrales" y "autonomía territorial política del pueblo mapuche". También crearon la bandera Wenufoye en 1992 y usan el término Wallmapu en su nombre en mapudungun, Aukiñ Wallmapu Ngulam. La organización ha llevado a cabo ocupaciones de tierras privadas.

El historiador chileno Cristóbal García Huidobro señala que: "la palabra 'Wallmapu' no es muy antigua, sino más reciente. Surge, según se ha entendido, de un movimiento de revisión a principios de la década de 1990 (...) que hace un nuevo estudio y revisión de la identidad, el lenguaje, así como de los símbolos que representarían al pueblo mapuche (...) no es algo histórico propiamente dicho, no viene de la cultura ancestral del pueblo mapuche que nunca vio su territorio como un lugar particularmente definido". Wallmapu significa "Universo" en la cosmovisión mapuche de manera ancestral.

Este grupo comenzó a difundir ideas en el sur de Chile que fortalecieron la noción de autodeterminación. Al mismo tiempo que el Consejo, a finales de 1989, varios grupos iniciaron ocupaciones de tierras en Lumaco y otras zonas. Como consecuencia, en los años 90, las ideas de autonomía llegaron a las cárceles de la región.

Mientras en las ciudades se consolidaba la transición a la democracia en Chile, en las comunidades indígenas del sur se estaba formando un proyecto político que sus propios líderes llamaron "la reconstrucción del Wallmapu", y que fue ignorado por los políticos chilenos.

La respuesta del gobierno de Eduardo Frei a la ocupación de terrenos fue la aplicación repetida de la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que resultó en 144 personas condenadas.

En 1997 se realizó el "Congreso Nacional del Pueblo Mapuche" con la participación de organizaciones territoriales emergentes. Este encuentro incluyó el concepto de "territorialidad indígena", que hasta entonces no se había mencionado, exigiendo su reconocimiento y protección. Además, propuso que las Áreas de Desarrollo Indígena fueran "espacios de autogestión, de participación indígena y de protección del territorio frente a proyectos que afecten el medio ambiente". El mismo Congreso propuso la autonomía como "eje central del nuevo diálogo que impulsa el pueblo mapuche en su relación con el Estado y la sociedad chilena..."

El primer incidente que marcó el inicio de un período de desafíos en la Macrozona Sur de Chile ocurrió en diciembre de 1997 con la quema de tres camiones. Desde entonces, los incidentes han aumentado progresivamente y se han extendido a las regiones cercanas del Biobío y Los Lagos.

Las disputas por terrenos y los enfrentamientos continúan en algunas áreas de la Macrozona Sur, especialmente en las secciones del norte de la región de la Araucanía, entre Traiguén y Lumaco y sus alrededores. Para reducir las tensiones, la Comisión para la Verdad Histórica y Nuevos Tratos publicó un informe en 2003 pidiendo cambios importantes en la forma en que Chile trata a sus pueblos indígenas, de los cuales más del 80 por ciento son mapuches. Las recomendaciones incluían el reconocimiento formal de los derechos políticos y "territoriales" de los pueblos indígenas, así como esfuerzos para promover sus identidades culturales.

Las acciones de algunos activistas mapuches han sido investigadas bajo la legislación antiterrorista, introducida originalmente para controlar la oposición y los conflictos políticos. Esta ley permite a los fiscales no mostrar pruebas a la defensa por hasta seis meses y ocultar la identidad de los testigos, quienes pueden declarar ante el tribunal detrás de pantallas. Algunos grupos utilizan tácticas como la quema de estructuras y amenazas contra personas y sus familias. Manifestantes de comunidades mapuches han usado estas tácticas contra propiedades de empresas forestales y de particulares. En 2010, activistas iniciaron una serie de huelgas de hambre para intentar cambiar la legislación antiterrorista.

Cerca de la una de la mañana del 4 de enero de 2013, en el quinto aniversario de la muerte de Matías Catrileo, un grupo de personas ingresó a la granja Lumahue, en la comuna de Vilcún, y tuvo un enfrentamiento con los dueños, Werner Luchsinger y Vivianne Mackay (de 75 y 69 años). Los asaltantes incendiaron la casa y la pareja falleció en el incendio. Posteriormente, el juicio de Celestino Córdova y su participación en el incidente se convirtieron en un tema de discusión nacional, y finalmente Celestino Córdova fue condenado a 18 años de prisión por la muerte de la pareja.

En mayo de 2022, la Cámara de Diputados de Chile declaró a la Coordinadora Arauco-Malleco, Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Weichán Auka Mapu como "asociaciones ilícitas".

|

Véase también

En inglés: Mapuche history Facts for Kids

En inglés: Mapuche history Facts for Kids