Historia del sufragio en Chile para niños

La historia del voto en Chile nos cuenta cómo han cambiado las formas en que el país elige a sus líderes. Esto incluye al presidente, senadores, diputados, alcaldes y concejales. También explica quiénes pueden votar y cómo se asegura que las elecciones sean justas.

Desde el primer Reglamento Electoral en 1810 hasta hoy, el derecho a votar en Chile se ha extendido a más personas. Además, los procesos electorales se han vuelto más justos y libres.

Al principio, como en muchos lugares del mundo, solo las personas con más dinero podían votar. Esto se llamaba sufragio censitario. Las primeras Constituciones chilenas, hasta la de 1833, mantuvieron este tipo de voto. Sin embargo, en 1874 se estableció el sufragio universal para los hombres.

Contenido

- Primeros pasos del voto en Chile

- Cambios en el voto entre 1823 y 1829

- La Constitución de 1833 y el voto

- El voto acumulativo: 1876-1925

- La Constitución de 1925

- El voto femenino

- La cédula única de 1958

- Voto de personas con discapacidad visual

- Voto de personas analfabetas

- El voto durante el gobierno militar (1973-1990)

- Inscripción automática, voto voluntario y regreso al voto obligatorio

- Voto de chilenos en el extranjero

- Cambio del sistema binominal por uno proporcional

- Sistemas electorales para autoridades individuales

- Véase también

Primeros pasos del voto en Chile

Las primeras elecciones en Chile se hicieron con un reglamento especial, creado por la Primera Junta de Gobierno el 15 de diciembre de 1810. Este reglamento decía que:

- Las elecciones serían directas: los ciudadanos votarían por los candidatos en una sola ronda.

- La representación sería por territorio: el país se dividiría en zonas y los elegidos serían sus representantes.

- La cantidad de representantes sería según la población.

- Podían votar los hombres libres que tuvieran una residencia fija.

- Los hombres solteros debían tener al menos 25 años y los casados, 21.

- El voto era secreto y personal: cada persona ponía su elección en un papel doblado dentro de una urna.

- El conteo de votos se hacía en público.

Con este reglamento, se eligió el primer Congreso Nacional en 1811. En este Congreso, Bernardo O'Higgins fue diputado. Una de las cosas importantes que se aprobaron fue el inicio del fin de la esclavitud, declarando que los hijos de esclavas nacerían libres.

Más tarde, en 1811, José Miguel Carrera cambió el sistema de votación por uno llamado "sistema de suscripciones". Esto significaba que la gente firmaba un libro para apoyar a los candidatos. En 1813, se propuso un sistema de "tabletas" o "cédulas argolladas", que era como una tarjeta perforada donde se anotaba el nombre del candidato.

Después de la independencia en 1818, Bernardo O'Higgins volvió al sistema de suscripciones. Esto significó que, durante un tiempo, las votaciones no eran tanto para elegir, sino para confirmar decisiones. Las únicas elecciones verdaderas fueron las de 1811.

Cambios en el voto entre 1823 y 1829

Después de que Bernardo O'Higgins dejó el gobierno, Ramón Freire asumió como Director Supremo. En 1823, se creó un nuevo reglamento de elecciones. Este reglamento cambió el sistema de tabletas por uno de votación pública, donde la gente votaba en voz alta. Esto facilitaba la compra de votos. Por eso, se permitió votar también con papeles escritos.

Con este sistema, se eligió el Congreso Constituyente de 1823, que fue el primer cuerpo elegido de forma regular desde 1811. En 1829, se eligió por primera vez un Congreso con dos cámaras (Senado y Cámara de Diputados) y también se eligieron por primera vez a los electores del Presidente de la República.

La Constitución de 1833 y el voto

Después de una guerra civil en 1829, se estableció un sistema político más fuerte y con mucho poder para el presidente, lo que se reflejó en la Constitución de 1833. Aunque hubo elecciones regulares, el presidente tenía mucha influencia en los resultados. Las elecciones solían ser ganadas por el gobierno debido a:

- El gran poder del gobierno, que sugería candidatos.

- Un sistema de voto donde no se podían acumular preferencias.

- Diferentes formas de fraude electoral.

Sin embargo, el gobierno también escuchaba a personas importantes de cada lugar, incluso a quienes no estaban de acuerdo con ellos. Esto permitía que algunos candidatos independientes o de la oposición llegaran al Congreso.

La Constitución de 1833 decía que podían votar los hombres chilenos mayores de 25 años (si eran solteros) o 21 (si eran casados), que supieran leer y escribir, y que tuvieran propiedades o un capital. Esto se llamaba sufragio censitario y no era muy democrático, pero era común en el mundo en esa época.

En 1834, se realizaron las primeras elecciones bajo esta Constitución. La Cámara de Diputados tenía 55 miembros y se renovaba cada 3 años. El Senado tenía 20 miembros y se elegía de forma indirecta, es decir, a través de electores especiales.

Entre 1861 y 1891, hubo una serie de reformas a la Constitución para dar más poder al Parlamento y menos al presidente. En 1871, se prohibió la reelección inmediata del presidente.

Las leyes de 1874 y 1888 ampliaron el derecho a votar. La ley de 1874 eliminó el requisito de tener propiedades para votar, manteniendo solo la edad y saber leer y escribir. Esto aumentó mucho el número de votantes.

La reforma de 1888 estableció el sufragio universal masculino. Esto significaba que cualquier hombre mayor de 21 años que supiera leer y escribir podía votar. Sin embargo, las mujeres aún no tenían derechos políticos y muchas personas no sabían leer ni escribir.

El voto acumulativo: 1876-1925

Primera etapa: con influencia presidencial

En 1874, se hicieron grandes cambios. Se modificó la forma de elegir a los senadores y se introdujo el sistema de voto acumulativo. Ahora, cada provincia elegía directamente a sus senadores.

Para los diputados, cada votante podía usar todos sus votos para un solo candidato o distribuirlos entre varios. Este sistema se usó en todas las elecciones desde 1890 hasta la Constitución de 1925.

Una reforma importante fue la Ley de Elecciones de 1890, que creó el "pupitre aislado" (una especie de cabina secreta para votar) y un sobre oficial para el voto. Esto hizo que el voto secreto fuera mucho más difícil de romper.

Segunda etapa: con influencia de los partidos

Después de 1891, las elecciones parlamentarias se hicieron regularmente cada 3 años. El sistema electoral permitía el fraude y la compra de votos. La influencia del presidente en las elecciones fue reemplazada por la de los partidos políticos. Los candidatos necesitaban mucho dinero para sus campañas.

Algunas formas de fraude electoral incluían:

- Permitir la inscripción solo de personas afines al partido.

- Falsificar los resultados de las mesas de votación.

- Impedir que los votantes de la oposición llegaran a los lugares de votación.

- Hacer votar a personas que suplantaban a otras o a personas fallecidas.

- Introducir votos falsos en las urnas.

- Retrasar la votación para impedir que otros votaran.

La compra de votos (cohecho) consistía en dar dinero u otros bienes a cambio de un voto. Sin embargo, gracias al "pupitre aislado", era difícil saber si el votante realmente ponía la papeleta marcada en el sobre.

A principios del siglo XX, se distinguía entre "cohecho" (compra directa del voto) y "gratificación" (regalos o fiestas a votantes que ya se sabía que votarían por un partido).

A partir de 1915, las elecciones empezaron a reflejar mejor las preferencias de la gente. Una ley de 1914 quitó el control de las elecciones a los municipios y lo entregó a juntas de contribuyentes. Esto redujo el poder de los líderes locales, pero la compra de votos siguió siendo un problema.

La Constitución de 1925

La Constitución de 1925 trajo un sistema electoral muy diferente:

- Se separó la elección del Presidente de la elección del Parlamento.

- Las elecciones serían controladas por un organismo central y revisadas por un tribunal.

- El Presidente sería elegido directamente por el pueblo.

- El Parlamento sería elegido con un sistema proporcional.

En marzo de 1925, se creó un registro electoral permanente. Con este nuevo registro, se aprobó la Constitución y se realizaron las siguientes elecciones. En septiembre, se dictó la Ley General de Elecciones, que estableció el sistema D'Hondt para distribuir los escaños en el Parlamento.

Las reformas de 1925 buscaron quitar el control de las elecciones a los partidos políticos y a los municipios, y dárselo a un servicio administrativo y a un Tribunal independiente. Se creó el Tribunal Calificador de Elecciones, formado por jueces y expresidentes del Congreso, para revisar los resultados.

También se creó el Conservador del Registro Electoral, que luego se convirtió en la Dirección del Registro Electoral, base del actual Servicio Electoral de Chile.

Según la Constitución de 1925, el Congreso Nacional tenía una Cámara de Diputados (con un número variable de miembros) y un Senado (con un número fijo de 45 o 50 miembros). Los diputados se elegían cada 4 años y los senadores cada 8 años, renovándose por mitades.

El sistema electoral permitía los acuerdos entre partidos políticos. Sin embargo, entre 1961 y 1969, se prohibieron todos los acuerdos electorales, lo que redujo el número de partidos representados en el Congreso. En 1971, se permitió nuevamente que los partidos formaran "federaciones" y "confederaciones" para las elecciones.

El método matemático para asignar los cargos (el sistema D'Hondt) no cambió en este período. Este sistema, junto con el tamaño de las zonas electorales, a veces favorecía a las mayorías en las zonas pequeñas.

El voto femenino

Durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri (1932-1938), las mujeres comenzaron a pedir igualdad de derechos políticos. En las décadas de 1930 y 1940, surgieron organizaciones feministas que exigían el derecho a votar.

En 1934, una ley permitió a las mujeres chilenas mayores de 21 años que supieran leer y escribir, votar en las elecciones municipales. Esto fue un gran avance, pero los movimientos feministas querían votar en todas las elecciones.

En 1946, se creó el Partido Femenino de Chile, liderado por María de la Cruz Toledo, que pedía el derecho a votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Durante el gobierno de Gabriel González Videla, se logró el derecho a voto para las mujeres en todas las elecciones (presidenciales, parlamentarias y municipales). La Ley 9.292, de 1949, permitió que las mujeres se inscribieran y votaran por primera vez en la elección presidencial de Chile de 1952, donde ganó Carlos Ibáñez del Campo.

Entre 1952 y 1970, la participación de las mujeres en el padrón electoral aumentó mucho, logrando casi la misma cantidad de votantes hombres y mujeres. El voto femenino en este período fue, en general, más conservador que el masculino.

La cédula única de 1958

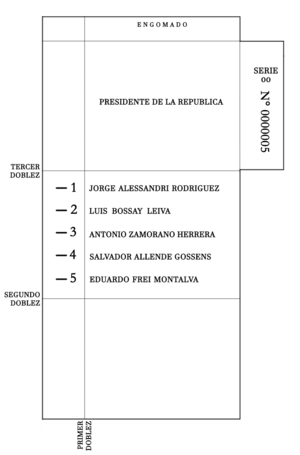

En 1958, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se aprobó una ley importante (Ley 12.891) que creó la cédula única de votación. Esta ley ayudó a reducir la compra de votos.

Antes de esta ley, cada partido hacía su propia papeleta de voto. El nuevo sistema estableció una cédula oficial, con un talón numerado. Este talón asegura que el votante use la papeleta que le entrega la mesa y no otra. Así, el voto se volvió verdaderamente secreto y libre, lo que ayudó a evitar presiones y la compra de votos, especialmente en las zonas rurales.

Voto de personas con discapacidad visual

En 1969, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se hizo una reforma importante (Ley 17.202) que dio el derecho a votar a las personas con discapacidad visual. Para facilitar su voto, se crearon plantillas especiales que se ponían sobre la cédula electoral. Estas plantillas tenían ranuras para que pudieran marcar su preferencia.

Voto de personas analfabetas

Otro gran avance para la democracia en Chile fue la Ley de reforma Constitucional de 1970 (Ley 17.284). Esta ley dio derecho a voto a las personas analfabetas y redujo la edad mínima para votar de 21 a 18 años. Se estimaba que en ese momento, el 11.7% de la población no sabía leer ni escribir.

La ley también preveía incluir un símbolo de cada partido y la fotografía de cada candidato en la cédula de votación, pero esto último no llegó a aplicarse debido a los eventos de 1973.

Las personas analfabetas pudieron votar por primera vez a nivel nacional en las Elecciones parlamentarias de Chile de 1973. Sin embargo, debido a los cambios políticos de 1973, tuvieron que esperar hasta 1989 para votar en elecciones presidenciales.

El voto durante el gobierno militar (1973-1990)

Después de los eventos de 1973, los registros electorales fueron eliminados en 1974. Esto significó que las votaciones que se hicieron en 1978 y 1980 se realizaron sin un control de los votantes, solo se pedía la cédula de identidad. Se usaron métodos como cortar una esquina de la cédula o entintar el dedo para intentar evitar que la gente votara dos veces.

En 1986, se creó el Servicio Electoral de Chile y en 1987 se reabrieron los registros electorales. Los chilenos tuvieron que volver a inscribirse para poder votar.

Inscripción automática, voto voluntario y regreso al voto obligatorio

Después de la elección presidencial de Chile de 2009-2010, se buscó aumentar la participación electoral. En 2012, se cambió el sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, por uno de inscripción automática y voto voluntario (Ley 20.568). Esto significó que todos los chilenos mayores de 18 años se inscribían automáticamente en el registro electoral, pero no estaban obligados a votar.

Este nuevo sistema se usó por primera vez en las elecciones municipales de 2012. Sin embargo, la participación fue baja, con solo el 40% de los votantes efectivos. En las elecciones presidenciales de 2013, la abstención también fue alta.

Debido a estas bajas participaciones, se discutió mucho volver al voto obligatorio. Todos los procesos electorales entre 2012 y 2021 se realizaron con voto voluntario.

Sin embargo, para el plebiscito nacional de 2022, se estableció que el voto sería obligatorio para quienes tuvieran domicilio electoral en Chile. Esto hizo que la participación fuera muy alta, superando los 13 millones de votantes.

Finalmente, la Ley de reforma constitucional 21.524, publicada en enero de 2023, restableció el voto obligatorio en Chile.

Voto de chilenos en el extranjero

Desde 1966, hubo proyectos para permitir que los chilenos que viven fuera del país pudieran votar.

En 2014, se publicó la Ley de reforma Constitucional N° 20.748, que permitió a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero votar en elecciones primarias presidenciales, elecciones de Presidente de la República y plebiscitos nacionales. Sin embargo, no pueden votar en elecciones municipales y parlamentarias.

Esta ley permitió a los chilenos en el extranjero votar por primera vez en las elecciones presidenciales de 2017. Se estima que esta reforma beneficia a más de 500.000 chilenos.

Cambio del sistema binominal por uno proporcional

En 2015, la Ley 20.840 reemplazó el sistema electoral binominal por uno proporcional. Este cambio fue muy importante y buscado por muchos años.

La reforma consistió en tres puntos principales:

- Volver a usar el sistema D'Hondt para el conteo de votos, como se hacía entre 1925 y 1973.

- Establecer un número variable de parlamentarios para cada zona. Las regiones eligen entre 2 y 5 senadores, y los distritos eligen entre 3 y 8 diputados.

- Aumentar el número de parlamentarios: de 38 a 50 senadores, y de 120 a 155 diputados.

Aunque hubo algunas diferencias en la cantidad de habitantes por cada diputado en diferentes distritos, el Tribunal Constitucional consideró que estas diferencias eran razonables y no afectaban la igualdad del voto.

Sistemas electorales para autoridades individuales

Desde la reforma de 2015, el sistema D'Hondt se usa para elegir a los grupos de autoridades (como senadores, diputados, concejales). Sin embargo, para las autoridades individuales, se usan sistemas diferentes:

- Para las elecciones presidenciales, se usa un sistema con segunda vuelta. Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, se hace una nueva votación entre los dos candidatos con más votos.

- Para las elecciones de alcaldes, se elige al candidato que obtiene la mayor cantidad de votos, sin segunda vuelta.

- Para los gobernadores regionales (que reemplazan a los intendentes), se elige al candidato que obtenga la mayoría de los votos, siempre que sea al menos el 40%. Si nadie lo logra, se hace una segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos.

De esta manera, cada una de las tres autoridades individuales elegidas directamente en Chile tiene un sistema electoral distinto.

Las elecciones locales de gobernadores regionales, alcaldes, consejos regionales y concejales se realizarán juntas en octubre a partir de 2024.

Véase también

- Derecho electoral de Chile

- Sufragio

- Sufragio censitario

- Sufragio indirecto

- Sufragio universal

- Sistema D'Hondt

- Sistema binominal