Hacienda San José Cholul para niños

La Hacienda San José Cholul es un lugar histórico ubicado al norte de Yucatán, México. Esta región era conocida en el pasado por ser parte de antiguos territorios mayas. La hacienda se encuentra cerca de Tixkokob, a unos 8 kilómetros del pueblo.

Las haciendas en Yucatán, a diferencia de otras partes de México y América, surgieron más tarde, en el siglo XVIII. Esto se debió a que el suelo no era muy bueno y faltaba agua para regar los cultivos. Al principio, muchas haciendas cercanas a Mérida se dedicaron al cultivo de maíz y a la ganadería. Con el tiempo, se enfocaron en el henequén.

Durante el siglo XIX, especialmente después de un conflicto importante conocido como la Guerra de Castas, las haciendas henequeneras crecieron mucho en todo Yucatán. La región central y norte de Yucatán era ideal para cultivar henequén.

Con el tiempo, muchas haciendas como San José Cholul dejaron de ser propiedades privadas con trabajadores agrícolas. A partir de 1937, se convirtieron en ejidos. Un ejido es una forma de propiedad de la tierra donde la comunidad la posee y la trabaja en conjunto. Esto ocurrió gracias a las leyes de reforma agraria impulsadas por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.

Contenido

¿Qué significa el nombre de la hacienda?

En la época colonial, era común combinar un nombre maya del lugar con el nombre de un santo. "Cholul" es un nombre maya antiguo que se usaba para nombrar asentamientos. "San José" es el santo patrono de la hacienda.

Cuando la producción de henequén estaba en su mejor momento, se acostumbraba añadir el apellido del dueño al nombre de la hacienda. San José Cholul cambió de dueños varias veces. Por eso, se le conoció solo como Cholul hasta el siglo XX. Cuando la familia Cantón la compró, se le empezó a llamar también Cholul Cantón.

Historia de la Hacienda San José Cholul

De granja a hacienda de ganado y maíz

Las tierras de San José Cholul formaron parte de antiguas encomiendas, que eran territorios asignados a personas importantes en la época colonial. Una de ellas fue la de Cacalchén y otra la de Tixkokob.

La información más antigua que tenemos sobre esta hacienda es de principios del siglo XIX. En ese entonces, su dueño era el sacerdote Joaquín Tenreiro. La hacienda producía varias cosas, pero se estaba especializando en ganado y maíz. Tenía algunos caballos, un burro y campos de maíz. También cultivaban frutas, caña de azúcar y tenían colmenas para la miel, como muchas otras haciendas de Yucatán.

Del azúcar al henequén

Al principio, la caña de azúcar se usaba para hacer azúcar morena y una bebida alcohólica para el consumo de la hacienda. Este cultivo no era muy importante para la economía de la zona hasta que México se independizó. La hacienda San José Cholul aún conserva una antigua chimenea que se usaba para procesar la caña de azúcar.

A finales de la década de 1920, la hacienda San José Cholul fue vendida porque su dueño, Joaquín Tenreiro, tenía deudas. La compró el cura de Tixkokob. En ese momento, la hacienda tenía pocos trabajadores.

Un gran conflicto, la Guerra de Castas, que se originó por la expansión del cultivo de azúcar, afectó mucho esta producción. Sin embargo, una nueva oportunidad surgió cuando el mercado de Estados Unidos empezó a demandar la fibra de henequén, también conocida como "sisal".

San José Cholul empezó a cultivar henequén poco a poco. En 1872, una investigación municipal mostró que la hacienda ya tenía campos de henequén, pero aún no se estaba procesando la fibra.

En 1870, los señores Francisco Zavala y Manuel José Castilla compraron la hacienda. Cinco años después, el señor Castilla vendió su parte al señor Zavala. En 1878, la hacienda cambió de manos otra vez: el señor Zavala la intercambió por el "Teatro Bolio" (hoy Teatro Peón Contreras) en Mérida.

El auge del henequén

En 1879, Antonino Bolio Guzmán instaló la primera máquina para extraer la fibra del henequén. Esta máquina usaba vapor para funcionar y ayudó a impulsar la producción. En 1889, inauguró una pequeña vía de tren de tres kilómetros que conectaba su hacienda Chacmoltún con los campos de henequén de San José Cholul.

En 1904, el señor Bolio Guzmán vendió la hacienda a dos de sus hijos. Para 1916, ellos habían logrado que la propiedad creciera mucho y aumentara su valor. Esta fue la época de mayor expansión de la hacienda, que incluía otras propiedades cercanas. En 1929, los dueños de la hacienda eran Felipe G. Cantón y Ofelia G. Cantón de Guzmán.

El declive del henequén

La Reforma Agraria, un programa del gobierno para distribuir tierras, causó que los dueños de las haciendas intentaran evitar que sus propiedades fueran entregadas a los trabajadores. Aunque San José Cholul no tenía muchos habitantes, sí hubo problemas con los trabajadores por los bajos salarios que recibían por limpiar la fibra de henequén. El gobierno, por su parte, impulsó la creación de organizaciones de trabajadores.

En 1944, con la reforma agraria ya avanzada, la hacienda San José Cholul pasó a ser propiedad de Elba G. Cantón de Basares, pero con una extensión mucho menor, de solo 15 hectáreas. Para 1963, la propiedad estaba en ruinas y fue adquirida por una institución financiera.

Arquitectura de la Hacienda

Los edificios principales de la hacienda muestran dos estilos diferentes, que corresponden a dos épocas: la de la ganadería y la del cultivo de henequén.

La hacienda ha logrado mantener el ambiente de su época ganadera y, al mismo tiempo, mostrar la riqueza de su periodo de auge del henequén. Su arquitectura se mezcla muy bien con la naturaleza. Destacan sus hermosas terrazas, inspiradas en la arquitectura maya antigua. En la última restauración, en 1996, se logró que el diseño del hotel fuera sencillo y elegante.

La hacienda de ganado y maíz

Aún se pueden ver partes de la hacienda que corresponden a la época de ganado y maíz. La fachada principal de la casa miraba al sur y tenía un corredor tradicional con techo de madera y paja. La casa tenía cuatro habitaciones, que hoy forman parte de la casa principal.

Al oeste de la casa estaban el pozo, la huerta y un tanque de agua elevado. Estos elementos, junto con la forma en que se aprovechaba el desnivel del pozo, hacían que todo el conjunto fuera impresionante.

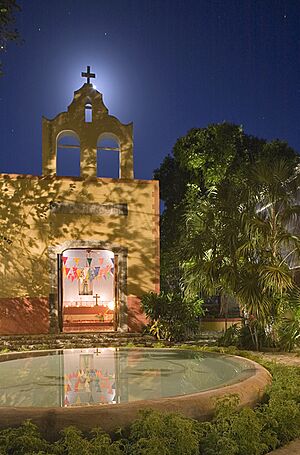

Las áreas de servicio, como en todas las haciendas ganaderas, estaban en una zona específica. Al norte de la casa principal, se construyeron la cocina, la despensa y los establos. El oratorio (una pequeña capilla) estaba al norte, separado de la casa principal. A principios del siglo XIX, había palmeras de coco alrededor de la terraza.

Cuando se empezó a destilar la caña de azúcar, se necesitaron nuevas construcciones. La "casa de azúcar" y su chimenea se construyeron cerca del pozo.

La producción de henequén

Los cambios para la producción de henequén se hicieron a finales del siglo XIX. Se conservaron la casa principal (que se amplió y renovó), los corrales, el oratorio, el tanque, el pozo, los canales de riego, la huerta y los establos. También se mantuvo la chimenea de la época del azúcar.

La entrada principal de la casa, que antes era de madera y palma, se cambió por una de piedra. Se orientó hacia el oeste para que coincidiera con el patio donde se procesaba el henequén. Se construyó un arco más grande en la entrada. Se dieron nuevos usos a las áreas y se añadieron nuevos edificios.

Se organizaron dos zonas nuevas: una al suroeste y otra al noroeste de la casa principal. En la primera, se construyeron edificios para la administración, servicios y viviendas para los trabajadores. El ala noroeste se destinó a la producción: la casa de máquinas, los almacenes y un nuevo pozo con un tanque grande. Un pequeño acueducto llevaba agua del tanque a la zona de procesamiento del henequén.

La hacienda en la actualidad

Cuando la hacienda fue restaurada en la década de 1980 para convertirse en hotel, se buscó mantener su arquitectura original de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El gran tanque de riego se transformó en una piscina, pero la adaptación a hotel no cambió el estilo arquitectónico. Sin embargo, los visitantes disfrutan de todas las comodidades modernas.

Los tanques de los dos pozos (uno de la época ganadera y otro de la época del henequén) siguen funcionando como depósitos de agua, aunque ahora también se usan como piscinas. Muchas habitaciones tienen estanques privados.

Algunos edificios conservan sus puertas y marcos de ventanas originales. En la capilla, se restauraron los murales del siglo XVIII. La cuidadosa restauración permitió preservar los edificios con sus detalles, decoración y muebles, incluyendo el llamativo color azul pastel de las fachadas.

Galería de imágenes

Véase también

- Cacalchén

- San Antonio Puhá

- Otras localidades de Yucatán

- Poccheiná