EspectroscopÍa de resonancia magnética nuclear para niños

La espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica especial que los científicos usan para descubrir cómo están hechas las moléculas. Imagina que es como un "escáner" muy avanzado que nos permite ver la estructura de las moléculas, es decir, cómo se unen sus átomos.

Algunos núcleos atómicos (el centro de los átomos) se comportan como pequeños imánes. Cuando estos núcleos se colocan dentro de un campo magnético muy fuerte, pueden absorber energía de ondas de radiofrecuencia (como las que usa la radio). La cantidad exacta de energía que absorben depende de los átomos que los rodean. Al medir esta energía, los científicos pueden saber cómo están conectados los átomos en una molécula.

Para que esta técnica funcione, los núcleos de los átomos deben tener una propiedad magnética especial. No todos los núcleos la tienen; por ejemplo, el 12C y el 16O no sirven. Los núcleos más importantes para estudiar moléculas son el 1H (hidrógeno), el 13C (carbono), el 31P (fósforo), el 19F (flúor) y el 15N (nitrógeno).

Los núcleos que mejor funcionan son los que tienen un "número cuántico de espín nuclear" de 1/2, porque sus señales son más claras. También es mejor que el isótopo (una versión de un átomo) sea abundante en la naturaleza, ya que así la señal es más fuerte. Por eso, el 1H es muy útil, y se usa mucho en la espectroscopia de resonancia magnética nuclear de protón. El 13C también es importante, aunque es menos común y su señal es más débil.

La RMN se usa en muchas áreas de la química, como la química orgánica (que estudia moléculas con carbono), la química inorgánica y la bioquímica (que estudia las moléculas de los seres vivos). La misma tecnología se usa en medicina para obtener imágenes del cuerpo humano, lo que se conoce como resonancia magnética.

Contenido

Historia de la RMN

La primera vez que se detectó la resonancia magnética nuclear fue en 1946. Dos grupos de científicos, uno liderado por Felix Bloch en la Universidad Stanford y otro por Edward Mills Purcell en la Universidad de Harvard, lo lograron de forma independiente. Bloch y Purcell compartieron el Premio Nobel de Física en 1952 por este importante descubrimiento.

A principios de los años cincuenta, los científicos se dieron cuenta de que la frecuencia a la que un núcleo resonaba cambiaba según los átomos que lo rodeaban. Esto fue clave para usar la RMN en la química. A partir de los años setenta, con el desarrollo de nuevas técnicas y campos magnéticos más potentes, se pudo estudiar moléculas cada vez más grandes y complejas. La RMN multidimensional, que usa más de una señal, y el uso de isótopos como 13C y 15N, marcaron el inicio de la RMN para estudiar moléculas biológicas.

Tipos de espectroscopias de RMN

Existen diferentes maneras de realizar experimentos de RMN.

RMN de pulsos y transformada de Fourier

Hoy en día, la técnica más usada es la RMN con transformada de Fourier (FT-NMR). Fue desarrollada por Richard R. Ernst a partir de 1966, y por ello recibió el Premio Nobel de Química en 1991.

La FT-NMR es mucho más rápida. En lugar de escanear las frecuencias una por una, esta técnica explora muchas frecuencias al mismo tiempo. Esto fue posible gracias a dos avances:

- Ordenadores potentes que pueden hacer los cálculos necesarios para convertir las señales en un espectro.

- El conocimiento para enviar un pulso de radiofrecuencia que excite muchos núcleos a la vez.

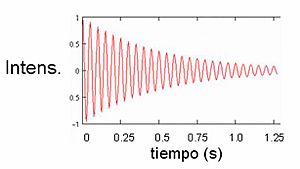

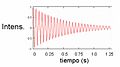

Así funciona la FT-NMR: 1. La muestra se coloca en un campo magnético constante. 2. Se envía un pulso muy corto de radiofrecuencia. Este pulso es como una "onda rectangular" que contiene muchas frecuencias diferentes. 3. Este pulso afecta a los núcleos que pueden resonar en esa región de frecuencias. 4. Después del pulso, los núcleos, que se comportan como pequeños imanes, empiezan a girar y a emitir una pequeña corriente de radiofrecuencia. 5. Esta señal, llamada "caída libre de la inducción" (FID), va disminuyendo hasta desaparecer a medida que los núcleos vuelven a su estado original. 6. La FID es una onda que cambia con el tiempo. Usando una operación matemática llamada transformada de Fourier, esta onda se convierte en un espectro de frecuencias, que es lo que los científicos analizan.

RMN multidimensional

La RMN multidimensional es una técnica más avanzada que usa varios pulsos de radiofrecuencia y tiempos de espera específicos. Esto permite obtener mucha más información sobre las moléculas.

En un experimento multidimensional, se repite una secuencia de pulsos varias veces, y en cada repetición se adquiere una señal FID. Si la secuencia tiene un tiempo de espera que se va aumentando, el experimento tendrá dos dimensiones. Si tiene dos tiempos de espera que se aumentan, será de tres dimensiones, y así sucesivamente. Aunque en teoría no hay límite, en la práctica es difícil hacer experimentos con muchas dimensiones.

Los experimentos multidimensionales se clasifican en:

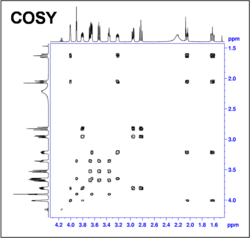

- Experimentos de correlación homonuclear: Todas las dimensiones corresponden al mismo tipo de núcleo (por ejemplo, solo hidrógeno). Ejemplos: COSY, TOCSY, NOESY.

- Experimentos de correlación heteronuclear: Las dimensiones corresponden a diferentes tipos de núcleos (por ejemplo, hidrógeno y carbono). Ejemplos: HMQC, HSQC, HMBC.

Estas técnicas permiten detectar dos tipos principales de interacciones entre los átomos: 1. Interacciones "a través de enlaces": Se basan en cómo los núcleos se afectan entre sí a través de los enlaces químicos. 2. Interacciones "a través del espacio": Se basan en la distancia entre los núcleos, incluso si no están directamente unidos.

Richard Ernst (en 1991) y Kurt Wüthrich (en 2002) recibieron el Premio Nobel de Química por sus contribuciones al desarrollo de la RMN multidimensional. Sus avances han permitido usar la RMN para determinar la estructura de biopolímeros importantes como las proteínas.

RMN en sólidos

La RMN también se puede usar para estudiar muestras en estado sólido. A diferencia de las moléculas en disolución (que se mueven libremente), las moléculas en un sólido están casi inmóviles. Esto hace que las señales de RMN sean más difíciles de interpretar.

Raymond Andrew fue un pionero en la RMN de sólidos. Él introdujo la técnica de la rotación en el ángulo mágico (Magic Angle Spinning o MAS), que consiste en hacer girar la muestra a gran velocidad. Esto ayuda a promediar las interacciones y mejora mucho la claridad de las señales.

Alex Pines y John Waugh también hicieron grandes avances al introducir la técnica de polarización cruzada (CP). Esta técnica aumenta la sensibilidad de los núcleos menos abundantes al transferirles energía de los protones cercanos.

Existe una técnica intermedia llamada HR-MAS, que se usa para geles y materiales semisólidos. Combina la rotación en el ángulo mágico con la alta resolución, obteniendo espectros de muy buena calidad, casi como los de las muestras en disolución.

Sensibilidad de la RMN

La fuerza de la señal de RMN y la sensibilidad de la técnica dependen de la potencia del campo magnético. Por eso, los científicos siempre buscan desarrollar imanes más potentes. Actualmente, los imanes comerciales más fuertes pueden generar campos magnéticos muy intensos.

La sensibilidad también depende de la cantidad de núcleos que pueden ser detectados por RMN y de su abundancia natural. En las biomoléculas, los núcleos de hidrógeno (1H) y fósforo (31P) son muy abundantes y fáciles de detectar. Sin embargo, el carbono (13C) y el nitrógeno (15N), aunque útiles, son menos abundantes. Para superar esto, se pueden "enriquecer" las muestras, es decir, sustituir los isótopos comunes (como 12C) por los isótopos detectables (como 13C). Estos isótopos son estables y no cambian las propiedades de la molécula.

Partes de un espectrómetro de RMN

Un espectrómetro de RMN, el aparato que se usa para esta técnica, tiene varias partes principales:

- Un imán: Genera un campo magnético muy fuerte y estable. La potencia del imán determina la frecuencia a la que resuenan los núcleos. Por ejemplo, un imán de 7.046 Tesla hace que los núcleos de 1H resuenen a 300 MHz, por lo que se le llama un espectrómetro de 300 MHz.

- Una sonda: Se coloca dentro del imán y es donde se pone la muestra. Contiene bobinas que envían y reciben las radiofrecuencias.

- Una consola: Genera los pulsos de radiofrecuencia y controla la parte electrónica del espectrómetro.

- Un ordenador: Sirve como interfaz para controlar el espectrómetro y analizar toda la información que se obtiene.

Información que se obtiene con la RMN

La RMN se usa principalmente para determinar la estructura de moléculas orgánicas, organometálicas y biológicas. Para ello, se realizan diferentes tipos de experimentos:

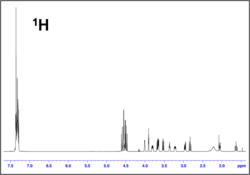

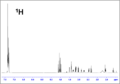

- Espectro monodimensional de 1H: Muestra cuántos tipos diferentes de hidrógenos hay en la molécula. La posición de la señal (llamada "desplazamiento químico") indica el entorno químico del núcleo, es decir, qué otros grupos de átomos están cerca. La forma de la señal da información sobre los protones cercanos que interactúan.

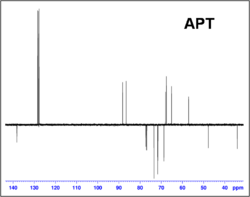

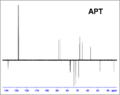

- Espectro monodimensional de 13C: Similar al de 1H, el desplazamiento químico da información sobre los grupos funcionales. También puede indicar cuántos hidrógenos están unidos a cada carbono.

- Espectros bidimensionales homonucleares: Experimentos como COSY y TOCSY muestran las relaciones entre los protones de la molécula, ya sea por enlaces o por cercanía en el espacio (NOESY).

- Espectros bidimensionales heteronucleares: Experimentos como HMQC y HSQC indican qué hidrógenos están unidos a qué carbonos. El experimento HMBC permite ver relaciones entre protones y carbonos que están un poco más lejos (a 2 o 3 enlaces).

- Experimentos con otros núcleos: Si la molécula tiene otros núcleos que pueden ser detectados por RMN, también se pueden estudiar con experimentos monodimensionales o bidimensionales.

Galería de imágenes