Depuración franquista del magisterio español para niños

La depuración del magisterio español fue un proceso que ocurrió en España a partir de 1936. En ese momento, el país estaba viviendo un gran conflicto. Las nuevas autoridades que tomaron el control decidieron revisar a todos los maestros y profesores para asegurarse de que sus ideas estuvieran de acuerdo con las nuevas normas del gobierno. Este proceso comenzó casi al mismo tiempo que el conflicto y se hizo oficial con un decreto en noviembre de 1936.

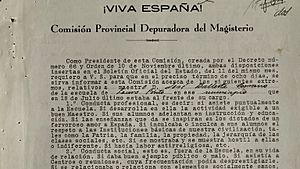

Al principio, esta revisión la hicieron las autoridades militares y civiles de cada provincia. Ellos creaban listas de maestros que serían investigados. Más tarde, cuando se creó el Ministerio de Educación Nacional, el proceso se volvió más organizado y se crearon leyes y organismos específicos para manejar la gran cantidad de trabajo. Entre estos organismos estaban las Comisiones Depuradoras Provinciales, formadas por funcionarios que ya habían sido revisados y aprobados por el nuevo gobierno.

El Decreto del 8 de noviembre de 1936 fue muy importante porque estableció las reglas y los principios de esta revisión. Se decía que la educación durante la etapa anterior (la Segunda República) había estado en manos de personas con ideas que no eran las adecuadas. Por eso, era necesario revisar la enseñanza pública para eliminar lo que consideraban "falsas ideas" que se habían extendido en ese periodo, como la enseñanza sin religión obligatoria. Las bibliotecas, tanto públicas como privadas, y especialmente los libros de texto escolares, también fueron revisados. Periódicamente, se publicaban listas de los libros de texto autorizados.

Este proceso afectó a todos los maestros, desde los de escuelas públicas hasta los de escuelas privadas y religiosas, y desde la educación primaria hasta la universidad. También incluyó a las Escuelas Normales, donde se formaban los maestros.

Datos para niños Depuración del magisterio español |

||

|---|---|---|

| Resultado | Eliminación de la obra educativa republicana y establecimiento de un nuevo modelo educativo. | |

Contenido

La educación antes del conflicto

Antes del conflicto, durante la Segunda República Española, se hicieron muchos cambios para mejorar la educación y dar más valor al trabajo de los maestros. Se permitió que niños y niñas estudiaran juntos en las mismas clases (coeducación) y se estableció una enseñanza sin religión obligatoria. También se impulsaron proyectos para modernizar la forma de enseñar, se crearon comedores escolares y se abrieron muchas bibliotecas en las escuelas. Además, aumentó mucho el número de escuelas.

En ese tiempo, la Iglesia dejó de tener el control principal sobre el sistema educativo. La Constitución de 1931 estableció que España sería un país sin una religión oficial, y que la escuela sería laica, es decir, sin enseñanza religiosa obligatoria. Esto se basaba en la libertad de cada persona para elegir sus creencias.

¿Qué fue la depuración de maestros?

El inicio del conflicto en julio de 1936 dio paso a las primeras etapas de la depuración. A medida que las nuevas autoridades tomaban el control de más territorios, este proceso se aplicó no solo a los maestros que ya estaban trabajando, sino también a los estudiantes que se estaban formando para ser maestros en las Escuelas Normales. Todos los alumnos, incluso los que ya habían terminado sus estudios y estaban haciendo prácticas, fueron investigados.

Los maestros fueron uno de los grupos más afectados por esta revisión. Un decreto de diciembre de 1936 decía que no se toleraría a quienes "envenenaran el alma popular". Muchos maestros sufrieron graves consecuencias. El objetivo principal de la depuración era eliminar las ideas educativas de la República, como la enseñanza sin religión, la coeducación y la forma democrática de organizar la enseñanza. En su lugar, se quería establecer una educación que promoviera ideas tradicionales, nacionalistas y muy católicas.

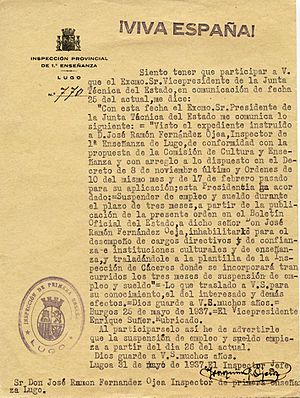

El Decreto 66 del 8 de noviembre de 1936 reguló esta revisión. En su introducción, decía que el magisterio había estado influenciado por ideas que no estaban de acuerdo con las tradiciones del país, y que era necesario una revisión profunda para eliminar esas "falsas doctrinas".

La depuración fue un proceso del gobierno con grandes consecuencias sociales y culturales. Su objetivo era desmantelar el trabajo educativo de la República. Esta tarea fue llevada a cabo por tribunales especiales y se desarrolló principalmente entre 1940 y 1945, aunque algunos estudios indican que continuó hasta 1956.

Un estudio del siglo XXI describe que las revisiones de los casos se hicieron primero en una oficina y luego en una Comisión Superior. Desde 1942, un Juzgado Superior de Revisiones se encargó de esta tarea. Las revisiones podían ser solicitadas por los afectados o iniciadas por las autoridades. Las solicitudes de los interesados eran las más comunes, aunque no siempre se aceptaban. En general, las sanciones iniciales se suavizaron un poco con el tiempo, pero el proceso seguía siendo muy estricto.

Se calcula que entre el 25% y el 30% de los maestros investigados fueron sancionados. Esto muestra la importancia que el nuevo gobierno daba a los maestros como una herramienta para consolidar su poder. El nuevo gobierno no buscaba maestros con las mejores técnicas pedagógicas, sino un grupo de profesionales al servicio de sus ideas.

La depuración afectó a maestros, alumnos, libros de texto y bibliotecas escolares, pero el objetivo principal fue el personal docente de la Segunda República.

¿Cómo funcionaban las comisiones de depuración?

El decreto creó comisiones temporales para revisar a todo el personal docente:

- Comisión A: Para el personal de las universidades.

- Comisión B: Para profesores de arquitectura, ingeniería y comercio.

- Comisión C: Para profesores de institutos, Escuelas Normales de Magisterio, escuelas de artes y oficios, y otros funcionarios del Ministerio de Instrucción Pública.

- Comisión D: Para todo el personal del magisterio, incluyendo maestros interinos y en prácticas. Esta comisión tenía un plazo de tres meses para terminar cada caso, pero a menudo tardaba mucho más.

La Comisión D funcionaba a nivel provincial, en cada capital de provincia, excepto en Madrid y Barcelona, que tenían dos. Al principio, estaba formada por cinco miembros: el director de un instituto, un inspector de enseñanza, el presidente de la Asociación de Padres de Familia y dos personas de buena reputación elegidas por el gobernador civil. Con el tiempo, la composición de estas comisiones cambió para incluir representantes de la Falange.

Además de los miembros fijos, las comisiones podían tener colaboradores.

Las sanciones se establecieron en una Orden del Ministerio de Educación Nacional en marzo de 1938. Esta orden también fijó cómo debían actuar las comisiones y creó una estructura administrativa para controlar y centralizar todo el proceso. Se creó una Oficina Técnico-administrativa y, más tarde, una Comisión Especial Dictaminadora para examinar y resolver los casos.

El proceso funcionaba así:

- Solicitud de autodepuración: Todos los funcionarios públicos debían solicitar su propia revisión, ya que al principio fueron apartados de sus puestos hasta que se les considerara aptos. Los maestros debían pedir su reingreso y explicar con qué entusiasmo habían recibido el nuevo gobierno, sus actividades, si pertenecían a algún grupo político o sindical, aspectos de su vida privada y su compromiso con la construcción del nuevo Estado.

- Investigación: Las comisiones tenían derecho a pedir informes sobre la conducta profesional, personal, social y política de cualquier persona investigada. Esto significaba que podían investigar las ideas y creencias de cualquier maestro.

- Informes: Las comisiones debían pedir al menos cuatro informes diferentes: al alcalde, al cura del pueblo, al jefe de la Guardia Civil y a un padre de familia respetado que viviera donde estaba la escuela del maestro. Estos informes eran la base de la depuración. También podían pedir informes a la policía, servicios militares o particulares. Era común que se usaran acusaciones de personas anónimas para redactar cargos contra los maestros. En algunas provincias, se hicieron llamadas públicas para que la gente denunciara a los maestros.

- Ejemplos de informes: Los informes de los curas solían ser los más duros. Por ejemplo, se decía de un maestro que "rompió las hojas de Historia Sagrada de la enciclopedia" o que "hizo propaganda protestante". Otro informe decía que un maestro "decía que Dios no existe". Los informes de la Guardia Civil también eran severos, acusando a maestros de tener "ideas muy avanzadas y extremistas" o de "propagar ideas antirreligiosas en las clases entre los niños".

- Pliegos de cargo: Si la comisión encontraba suficientes pruebas, se redactaba un pliego de cargos con todas las acusaciones. También se preguntaba si el maestro había pertenecido a la masonería o si había ocupado cargos importantes durante la Segunda República. A los acusados también se les pedía información sobre otros compañeros, lo que generaba desconfianza.

- Escritos de descargo: El maestro tenía derecho a presentar un escrito para defenderse. Estos escritos eran muy importantes para su futuro. Como las comisiones no creían en las simples negaciones, los maestros debían argumentar su defensa. A menudo, decían que las acusaciones eran por envidias o falsos testimonios. También elogiaban al nuevo gobierno. Sin embargo, era muy difícil que las comisiones aceptaran estos escritos, ya que ya tenían mucha información en contra. Los maestros tenían un plazo máximo de diez días para presentar su defensa. Para defenderse, debían demostrar su buena conducta pidiendo ayuda a vecinos, profesionales respetados y autoridades como el párroco, el alcalde y la Guardia Civil, que a menudo eran los mismos que habían emitido los informes negativos. Era común que las denuncias fueran anónimas, y las autoridades pedían la máxima colaboración para la "causa nacional". Esto sugiere que el proceso de depuración a veces se usaba por razones personales o para que la plaza vacante fuera ocupada por alguien afín al nuevo gobierno. El corto plazo para defenderse hacía que muchos maestros no tuvieran tiempo de preparar una defensa adecuada. Si no se localizaba al maestro, el proceso continuaba sin su presencia.

- Propuestas de resolución: Una vez completado el expediente, la comisión lo enviaba a la Comisión de Cultura y Enseñanza, que decidía si el maestro podía seguir en su puesto, si sería trasladado o si sería apartado definitivamente.

Las decisiones del Ministerio de Educación eran variadas:

- Confirmación en el cargo: El maestro era considerado apto según los ideales del nuevo gobierno y podía seguir trabajando.

- Habilitación para la enseñanza: Se le daba permiso para seguir ejerciendo sin una sanción grave.

¿Qué tipos de acusaciones se hacían?

Las acusaciones contra los maestros eran muy diversas, pero se podían clasificar en: políticas y sindicales, sociales, personales, religiosas y profesionales.

- Acusaciones políticas y sindicales: Incluían participar o pertenecer a grupos políticos o sindicales de izquierda, expresar opiniones políticas, votar de cierta manera, participar en eventos o incluso leer periódicos que no fueran de derecha. Algunos ejemplos literales eran: "militancia en el Partido Comunista", "pertenecer a F.E.T.E", "simpatizar con partidos de izquierda", "votar siempre candidaturas de izquierdas", "amistad con personas de izquierdas".

- Acusaciones sociales: Eran conductas políticas de menor compromiso, aplicadas a maestros a quienes no se les podía probar una afiliación directa. Incluían: "relacionarse mucho con los obreros", "manifestar no importarle nada la implantación del comunismo en España", "leer prensa de izquierdas", "no tener amor a la patria".

- Acusaciones religiosas: Aunque no siempre figuraban oficialmente, eran muy importantes. Se vigilaban las opiniones religiosas de los maestros, su asistencia a la iglesia y cómo su conducta religiosa influía en la escuela y la sociedad. Había diferentes grados de gravedad, desde no creer en Dios hasta la indiferencia religiosa o no asistir a misa los domingos. Ejemplos: "observar conducta de verdadero ateo", "hacer alarde de irreligiosidad", "jactarse de no ser creyente", "hacer pública ostentación de ser laico", "incumplimiento de los deberes religiosos", "no cumplir el precepto pascual".

- Acusaciones profesionales: Se vigilaba cómo los maestros se habían comprometido con el sistema de enseñanza pública de la República, que se basaba en la enseñanza sin religión y la coeducación. Ejemplos: "inculcar en los niños ideas extremistas", "arrojar el crucifijo de la escuela junto con el catecismo y el libro de historia sagrada".

Incluso los profesores que no eran considerados "contaminados" o "no republicanos" tenían que pasar exámenes y cursos de orientación para asegurarse de que podían enseñar a sus alumnos el espíritu religioso, moral y católico oficial.

Las sanciones impuestas

Al principio, solo había dos tipos de sanciones: el traslado a otro lugar o la separación definitiva del servicio. Más tarde, en febrero de 1937, se ampliaron las sanciones para incluir:

- Separación definitiva del cargo: Era la sanción más grave. Significaba que el maestro no podía volver a ejercer su profesión. Esto cambiaba por completo la vida de los docentes.

- Traslado forzoso: Se obligaba al maestro a irse de su lugar de trabajo. A menudo, se les prohibía solicitar nuevas plazas por un tiempo. Había traslados dentro de la misma provincia o fuera de ella, esta última para maestros que habían apoyado ideas de autonomía regional.

- Suspensión temporal de empleo y sueldo: El maestro no trabajaba ni cobraba durante un tiempo (entre un mes y dos años). A veces, también se les jubilaba de forma obligatoria si tenían muchos años de servicio.

- Inhabilitación para cargos directivos y de confianza: Esta sanción se aplicaba a profesores sospechosos, aunque no se hubieran podido probar acusaciones graves.

- Inhabilitación para ejercer la enseñanza privada: Significaba que no podían dar clases en escuelas privadas.

¿Se podían revisar las sanciones?

Al principio, los maestros sancionados no podían pedir una revisión de su castigo. Pero a partir de marzo de 1938, se permitió la posibilidad de apelar. Si un maestro solicitaba una revisión, el proceso se alargaba. La solicitud solo era efectiva si se presentaban nuevas pruebas, pero la mayoría de las revisiones eran rechazadas. Los maestros que habían sido separados definitivamente de su cargo no podían solicitar una revisión.

Para las revisiones se crearon unidades administrativas especiales. A partir de 1942, un juzgado administrativo llamado Juzgado Superior de Revisiones se encargó de esta tarea. El número de revisiones concedidas fue bajo. En algunos casos, la sanción se anulaba o se suavizaba, pero a menudo esto ocurría cuando el maestro ya había cumplido la mayor parte de su castigo.

Una revisión podía tardar años. Por ejemplo, un maestro de Segovia tuvo que esperar hasta 1946 para que se anulara su separación del servicio, que fue cambiada por dos años de suspensión, traslado forzoso y la inhabilitación para cargos de confianza.

Consecuencias de la depuración

El magisterio español quedó muy afectado después de este proceso. Muchos maestros sintieron miedo, frustración e incertidumbre. Se estima que unos 20.000 maestros fueron sancionados, lo que representa aproximadamente un tercio del total de maestros que había en 1936.

Un estudio sobre la provincia de Segovia mostró que de 703 maestros afectados, 184 (un 26.2%) fueron sancionados. De estos, 57 fueron separados del servicio, 45 fueron suspendidos y trasladados fuera de la provincia, y otros 42 con la misma sanción pero dentro de la provincia. Otros 20 fueron suspendidos e inhabilitados, y 21 fueron inhabilitados para cargos directivos. Muchos de los maestros sancionados eran los que buscaban introducir nuevas formas de enseñanza en las escuelas.

Las consecuencias más graves no solo afectaron a los maestros sancionados. La calidad de la educación en España disminuyó, especialmente en las décadas de 1940 y 1950. Esto se debe a que muchas de las plazas vacantes fueron ocupadas por militares que habían participado en el conflicto, heridos de guerra, sus viudas y familiares. Estas personas a menudo no tenían la preparación pedagógica necesaria. Además, debido a la falta de maestros y escuelas, en los primeros años después del conflicto, un millón de niños no tenían plaza escolar.

La dureza de la depuración varió en diferentes partes de España. Curiosamente, el mayor número de maestros sancionados no se encontró en las provincias que más resistieron al nuevo gobierno, sino en las llamadas "provincias de retaguardia", que estuvieron bajo el control del ejército desde el principio. Allí, la revisión se llevó a cabo con más tiempo y recursos, y comenzó antes, cuando la necesidad de aplicar una dura revisión era mayor.

Las personas afectadas por estas depuraciones políticas, tanto en sus trabajos como en la administración pública, a menudo perdieron su derecho a recibir una jubilación.

Fuentes de información

Para conocer más sobre este proceso, se pueden consultar varias fuentes:

- Los Boletines Oficiales del Estado y los Boletines Oficiales Provinciales, donde se publicaban los nombres y las sanciones de los maestros.

- Las Actas de las comisiones depuradoras provinciales, aunque muchas desaparecieron. La documentación que se conserva está en los Archivos Históricos Provinciales.

- Los expedientes de depuración en el Archivo General de la Administración (A.G.A) y los expedientes de revisión en el Archivo Central del Ministerio de Educación (A.C.M.E).

Galería de imágenes