Aníbal Quijano para niños

Datos para niños Aníbal Quijano |

||

|---|---|---|

|

||

| Información personal | ||

| Nacimiento | 17 de noviembre de 1930 Yanama (Perú) |

|

| Fallecimiento | 31 de mayo de 2018 Lima (Perú) |

|

| Nacionalidad | Peruana | |

| Educación | ||

| Educado en | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Sociólogo e Investigador | |

| Empleador | Universidad de Binghamton | |

| Partido político | Movimiento Revolucionario Socialista | |

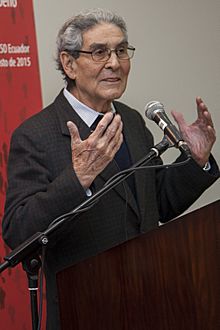

Aníbal Quijano Obregón (nacido en Yanama, Perú, el 17 de noviembre de 1930 y fallecido en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2018) fue un importante sociólogo, investigador, profesor universitario y pensador político peruano.

Fue profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hasta 1995. Desde 1986, también enseñó en la Universidad de Binghamton, en Binghamton, Nueva York, Estados Unidos. En 2010, fundó una cátedra (un puesto de profesor especializado) llamada «América Latina y la Colonialidad del Poder» en la Universidad Ricardo Palma de Lima. Vivió en Lima desde los años cuarenta, excepto por algunos periodos en Santiago de Chile y un año en México en 1974, donde fue profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Contenido

Biografía de Aníbal Quijano

¿Cómo fue la juventud de Aníbal Quijano?

Aníbal Quijano nació en Yanama, una ciudad en los Andes peruanos. En 1948, comenzó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Esos años fueron difíciles debido a la situación política del país, ya que había un gobierno militar.

Aníbal Quijano participó activamente en la política estudiantil, lo que lo llevó a ser encarcelado por un mes en 1948. A pesar de esto, continuó sus estudios. A principios de 1950, decidió estudiar Historia. Ese mismo año, eligió una opción política que buscaba cambios profundos en la sociedad, y fue encarcelado nuevamente. En 1952, el gobierno lo obligó a dejar su trabajo como profesor de secundaria. Durante estos años, tuvo que esconderse varias veces y sufrió otros problemas.

Además de sus estudios universitarios, Aníbal Quijano leyó mucho por su cuenta sobre pensadores importantes que hablaban de la sociedad y la política. Esto le ayudó a desarrollar sus propias ideas, que eran originales y diferentes de las más comunes en ese momento.

¿Qué temas investigó Aníbal Quijano en los años 60?

En los años siguientes, Aníbal Quijano se dedicó a investigar y a enseñar en universidades como la UNMSM y la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Durante la década de 1960, Aníbal Quijano escribió muchos textos importantes. Por ejemplo, en 1962, escribió un homenaje al sociólogo estadounidense C. Wright Mills. Entre 1964 y 1967, escribió sobre la teoría de la sociedad, la identidad en Perú, la historia y política peruana, los movimientos de campesinos en América Latina, y los cambios sociales relacionados con el crecimiento de las ciudades y la marginalización en la región.

Entre 1966 y 1971, vivió en Chile y trabajó como investigador para la CEPAL. Allí, hizo contribuciones importantes a los debates sobre la teoría de la dependencia, que explica cómo los países capitalistas influyen en las sociedades latinoamericanas.

¿Cómo participó Aníbal Quijano en los movimientos sociales de los años 70?

En 1972, de vuelta en Lima, Aníbal Quijano se involucró en diferentes luchas contra el gobierno militar. Fundó, junto con otros intelectuales, trabajadores y estudiantes, un grupo político llamado Movimiento Revolucionario Socialista (MRS). Este grupo, aunque pequeño, logró conectarse con trabajadores y estudiantes en varias partes del país, especialmente en la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES) en Lima.

También, junto a otros pensadores peruanos, creó la revista "Sociedad y Política", de la que Quijano fue director desde 1972 hasta 1983. La revista se declaró a favor de ideas socialistas y revolucionarias, y estaba abierta a la participación de diferentes grupos.

Los artículos de Quijano en la revista analizaban cómo las políticas del gobierno militar se relacionaban con el capitalismo internacional. También exploraban las posibilidades para las organizaciones de trabajadores, campesinos y otros grupos populares en el país. Debido a su actividad política, el gobierno militar lo expulsó del país en 1974. Quijano pasó ese año como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), regresando a Perú en 1975.

La CUAVES fue una experiencia de "democracia directa" donde miles de personas que ocuparon un terreno en Lima en 1971 lograron que el Estado aceptara su organización comunitaria. Aníbal Quijano tuvo una participación activa en esta experiencia. En 1973, se decidió que Villa El Salvador se institucionalizaría como una Comunidad Urbana Autogestionaria (CUAVES), con una orientación que buscaba la autonomía y la justicia social. Quijano llamó a esto un ejemplo de “cultura política cotidiana”.

Entre 1975 y 1979, la producción de artículos de Quijano disminuyó porque el MRS participó intensamente en las luchas populares y de los trabajadores de esos años. Las protestas se intensificaron, y en 1977 ocurrió la primera huelga general en Perú desde 1919.

¿Qué pasó con los movimientos sociales en los años 80?

En los años siguientes, la crisis económica mundial afectó duramente a los trabajadores, y las huelgas y conflictos se extendieron por el país. En este contexto, el gobierno militar y otros grupos acordaron realizar elecciones presidenciales en 1980. Quijano criticó esto, viéndolo como una estrategia para debilitar la lucha de los trabajadores. Él veía el socialismo como una democracia directa de los trabajadores.

Sin embargo, los movimientos de trabajadores se debilitaron debido a la precarización del empleo. En Perú, la CUAVES perdió su autonomía en 1983, el mismo año en que la revista Sociedad y Política publicó su último número. El MRS también se disolvió en esos años.

Aníbal Quijano entendió que había habido un fracaso, pero no lo vio como algo definitivo. Por eso, la década de 1980 fue un periodo de revisión y nuevas ideas para él. Se centró en dos temas principales: la identidad latinoamericana y las nuevas formas de organización social que surgieron con la crisis. Sus textos de esta época exploraron cómo las poblaciones diversas se insertaban en diferentes procesos sociales y cómo se relacionaban con el Estado. También destacó la importancia de la organización basada en la etnia y la "raza", y las formas de agrupación basadas en la ayuda mutua y la gestión colectiva.

¿Qué es la "colonialidad del poder" de Aníbal Quijano?

La década de 1990 fue importante para Quijano porque formuló su Teoría de la Colonialidad del Poder. También fue un periodo de un gobierno autoritario en Perú, que impuso nuevas políticas económicas sin mucha oposición. Quijano se opuso a este gobierno y renunció a su puesto en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1995, como protesta por la intervención militar en la universidad.

A principios de los años noventa, Quijano notó que la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética creaban un panorama difícil para los movimientos sociales. Analizó que la victoria del capitalismo se podía rastrear desde el inicio de la crisis en 1974. Señaló que los movimientos sociales de finales del siglo XX buscaban una "autorreproducción democrática de la sociedad", lo que amenazaba tanto al capitalismo como a los gobiernos socialistas. Esto llevó a un gran esfuerzo para detener estos movimientos.

Quijano apostó por las nuevas luchas que apenas comenzaban a surgir. La aparición del “movimiento indígena” en los países andinos y mesoamericanos en la década de 2000 fue para Quijano una señal importante de la crisis de la colonialidad del poder. Él vio que la "comunidad indígena", aunque de origen colonial, se convirtió en un espacio donde los pueblos originarios podían defender su autonomía y mantener tradiciones de prácticas democráticas y de ayuda mutua.

Quijano argumentó que, a lo largo del siglo XX, hubo una desconexión entre las ideas teóricas y la experiencia histórica real. Sin embargo, sus investigaciones y su cercanía a los movimientos indígenas le permitieron ver que, a pesar de las derrotas, la semilla de un nuevo futuro histórico había sobrevivido y estaba germinando, como se ve en la propuesta del "Bien Vivir".

En 2009, Quijano afirmó que el movimiento de los pueblos más oprimidos estaba dando origen a un nuevo horizonte histórico. Dijo que estos movimientos están reorganizando sus comunidades y generando nuevas formas de autoridad política que competirán con el Estado.

El Pensamiento de Aníbal Quijano

Desde que comenzó a escribir en los años sesenta, Aníbal Quijano estudió diversos temas relacionados con la realidad social e histórica de América Latina. Sus escritos se caracterizan por un análisis profundo de la realidad latinoamericana, una crítica constante a las formas de explotación económica, social y cultural del capitalismo, y una preocupación por la verdadera democratización de las sociedades latinoamericanas.

Se pueden identificar tres etapas principales en su pensamiento:

- La primera, en los años 60 y 70, se centró en los debates sobre la teoría de la dependencia, de la cual fue uno de los fundadores.

- La segunda, en los años 80, abordó temas de identidad, modernidad, Estado y democracia.

- La tercera, desde los años 90 hasta su fallecimiento, se dedicó a reflexionar sobre el eurocentrismo, la colonialidad, la nación y la globalización.

De todos sus estudios, la formulación de la Teoría de la "Colonialidad del Poder" (TCP) en los años 90 es su mayor contribución. Esta teoría reorganizó y profundizó ideas que ya estaban presentes en sus escritos anteriores, dándoles un sentido completamente nuevo. La TCP es vista como un punto de cambio en las ciencias sociales, ofreciendo una nueva forma de entender la historia, no solo en América Latina, sino en todo el mundo.

¿Qué influencias tuvo Aníbal Quijano?

Aníbal Quijano continuó, en muchos aspectos, la investigación de José Carlos Mariátegui sobre la sociedad peruana. Su principal preocupación era crear nuevos conceptos para entender la realidad histórica y social específica de América Latina, cuestionando la forma de pensar eurocéntrica (que ve el mundo desde una perspectiva europea). Por eso, debatió constantemente con otras teorías que veían a América Latina como si fuera Europa.

Frente a estos enfoques, Aníbal Quijano propuso una forma de conocimiento diferente. Su punto de vista se caracteriza por cuestionar la manera eurocéntrica de entender la vida social, centrándose en las ideas de heterogeneidad estructural y dependencia.

- La heterogeneidad estructural se refiere a cómo la sociedad latinoamericana está formada por una combinación de elementos muy diversos en su origen y naturaleza, que se mezclan de forma conflictiva.

- La dependencia no es solo la subordinación de un país a otro, sino una estructura de poder donde los grupos dominantes a nivel internacional se asocian con los grupos dominantes dentro de un país, afectando todos los aspectos de la vida social.

Quijano vio en la obra de Mariátegui un proyecto para construir una forma de pensar que se opone al eurocentrismo. Esta forma de pensar alternativa se centra en identificar la especificidad de la sociedad peruana como una mezcla de elementos históricos estructuralmente diferentes, que no están unidos de manera armoniosa, sino conflictiva.

La exploración de estas ideas llevó a Aníbal Quijano a debatir sobre la noción de modernidad. Para Quijano, la modernidad es el gran conjunto de cambios que ocurrieron en el mundo bajo el dominio europeo a partir del siglo XVI. Esto significó una creciente racionalización de la vida social, donde las acciones están guiadas por el cálculo de los medios para alcanzar un fin. Quijano observó que en América Latina existen las condiciones para que esta "racionalidad histórica" se encuentre con la racionalidad que surgió en el mundo precolonial.

Según Quijano, una forma de pensar alternativa a la modernidad eurocéntrica es posible porque existen elementos de la herencia cultural de los pueblos que "pueden ser reconocidos como portadores de un sentido histórico opuesto al dominio de la razón instrumental". Por ejemplo, en la tradición andina, la realidad se considera una totalidad que incluye lo mágico. De esta manera, América Latina se presenta como "el espacio privilegiado que ha dado origen a una racionalidad histórica donde confluyen las conquistas racionales de todas las culturas".

¿Qué es la Teoría de la "Colonialidad del Poder"?

El concepto de “colonialidad del poder” se refiere a un patrón de poder global que surgió con el descubrimiento y posterior dominio europeo de América. Se caracteriza por el establecimiento de un sistema de dominio colonial y un mercado mundial capitalista, ambos controlados por las potencias europeas.

La colonialidad del poder se basa en dos ideas principales:

- La idea de “raza” como base de un nuevo sistema de dominio social.

- La unión de todas las formas de producción en una única estructura para producir bienes para el mercado mundial: el capitalismo.

Como parte fundamental de este patrón de poder, aparece el concepto de “eurocentrismo”. El eurocentrismo es una forma de producir y controlar las ideas, la memoria histórica y el conocimiento, que depende de las necesidades del capitalismo y de la necesidad de los colonizadores de mantener su dominio.

El rasgo más fuerte del eurocentrismo es que impone una visión distorsionada a los dominados, obligándolos a verse a sí mismos a través de los ojos del dominador. Esto oculta la perspectiva histórica y cultural propia de los pueblos dominados. En América Latina, la formación de los Estados-Nación y las identidades nacionales mantuvieron el modelo de clasificación racial entre "blancos" y otros grupos, y las culturas de los pueblos dominados se vieron obligadas a imitar los modelos europeos.

La idea de Raza en la Colonialidad del Poder

Según Quijano, la idea de raza, como una de las primeras categorías sociales de la modernidad, fue muy importante en la creación de nuevas identidades globales con el colonialismo español a principios del siglo XVI. Esta idea se unió después a otras formas de clasificación social basadas en la clase y el género.

Con la formación de América, surgió una nueva idea: la de raza. Desde el inicio de la conquista, los vencedores comenzaron a discutir si los pueblos originarios de América tenían alma o no, es decir, si eran humanos. Aunque se concluyó que sí lo eran, en las relaciones sociales y de poder, se formó la idea de que los no-europeos tenían una estructura biológica diferente y, sobre todo, inferior a la de los europeos. También se pensó que las diferentes culturas estaban relacionadas con estas desigualdades biológicas, y no eran producto de la historia. Estas ideas han formado un complejo cultural, con ideas, imágenes, valores y prácticas sociales, que sigue influyendo en las relaciones entre las personas, incluso después de que el dominio colonial haya terminado. Este complejo es lo que conocemos como racismo.

En el patrón de poder de la colonialidad, la idea de raza y el racismo afectan todos los aspectos de la vida social. Son la forma más profunda y efectiva de dominio. Por eso, la posición de los pueblos sometidos se ve como el resultado de una inferioridad en su naturaleza, y no como el resultado de un conflicto de poder.

El Capitalismo y la Colonialidad

El segundo aspecto de la colonialidad es un sistema de relaciones sociales y materiales que se desarrolló al mismo tiempo que las clasificaciones raciales. Con la conquista de América, comenzó a formarse un nuevo sistema de control del trabajo. Este sistema unió todas las formas de explotación conocidas en una única estructura para producir bienes para el mercado mundial, bajo el dominio del capital. La palabra “capitalismo” se refiere a este conjunto de relaciones.

El capitalismo se desarrolló desintegrando las antiguas formas de control del trabajo y adaptando las que le eran útiles. Aunque este sistema se manifestó globalmente desde el principio, nunca ha sido igual en todas partes. El capitalismo une diferentes formas de explotación y contextos históricos diversos, creando un único orden mundial.

En la historia de América, todas las formas de control del trabajo (esclavitud, servidumbre, pequeña producción, ayuda mutua y salario) se unieron alrededor del capital y del mercado mundial. Todas estas formas eran nuevas en su función, porque fueron organizadas para producir bienes para el mercado global. Además, no solo existían al mismo tiempo, sino que estaban conectadas al capital y a su mercado, y por lo tanto, entre sí. Así, formaron un nuevo patrón global de control del trabajo, que era un elemento fundamental de un nuevo patrón de poder.

El Eurocentrismo y la Subjetividad

Dentro de la colonialidad del poder, las formas de producir y controlar las ideas y la forma de pensar también se adaptan a este patrón. Aníbal Quijano divide la subjetividad en tres elementos: el imaginario social (cómo la sociedad se ve a sí misma), la memoria histórica (cómo recuerda su pasado) y las perspectivas de conocimiento (cómo entiende el mundo). Dentro del patrón de la colonialidad, estos tres elementos se expresan en el “eurocentrismo”.

El eurocentrismo es la forma de producir y controlar las relaciones entre las personas, que se desarrolló en Europa a mediados del siglo XVII. Se caracteriza por un imaginario social, una memoria histórica y una forma de conocimiento que dependen de las necesidades del capitalismo y de la necesidad de los colonizadores de mantener su dominio. Esto ha incluido la apropiación de los logros intelectuales y tecnológicos de los pueblos colonizados. Sin embargo, lo más fuerte del eurocentrismo ha sido imponer a los dominados un "espejo distorsionado" que los obliga a verse a sí mismos con los ojos del dominador, ocultando su propia perspectiva histórica y cultural.

El eurocentrismo no es solo la forma de pensar de los europeos, sino de todos los que han sido educados bajo su influencia. Es una forma de conocimiento producida en el largo tiempo del mundo capitalista colonial/moderno, que hace que la experiencia de las personas en este patrón de poder parezca natural. Desde el siglo XVIII, especialmente con la Ilustración, el eurocentrismo afirmó la idea de que Europa ya existía como un centro mundial del capitalismo antes de colonizar el resto del mundo, y que desarrolló la modernidad y la racionalidad por sí misma. Así, se consolidó la idea de que Europa y los europeos eran el nivel más avanzado en el camino de la humanidad. Esto llevó a una concepción de la humanidad donde las personas se dividen en superiores e inferiores, irracionales y racionales, primitivos y civilizados, tradicionales y modernos.

Por lo tanto, la colonialidad se refiere al patrón de poder global del sistema-mundo moderno/capitalista que se originó con la conquista de América en el siglo XVI. Este patrón ha continuado a lo largo de la historia con diferentes potencias dominantes y ha sufrido muchas transformaciones, pero sigue siendo la base de las relaciones de dominio, explotación y conflicto. Con la independencia de América Latina a principios del siglo XIX, comenzó un proceso de descolonización (liberarse del dominio externo), pero no de descolonialidad. Esto significa que, aunque los nuevos estados se independizaron, la colonialidad y sus efectos fundamentales siguieron operando dentro de los países, creando diferentes estructuras sociales, todas bajo el manto de la diferencia colonial y el control del trabajo por medio del capitalismo.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: Aníbal Quijano Facts for Kids

En inglés: Aníbal Quijano Facts for Kids