Historia de Uruguay para niños

La historia de Uruguay es el relato de los eventos que han ocurrido en el territorio que hoy conocemos como Uruguay, desde los primeros habitantes hasta la actualidad. Es una historia llena de cambios, luchas y la formación de una nación.

Contenido

- Los Primeros Habitantes de Uruguay

- La Llegada de los Europeos y la Colonización

- La Lucha por la Independencia

- La Independencia de Uruguay

- El Tiempo de los Caudillos

- La Modernización de Uruguay

- La "Suiza de América"

- La Primera Presidencia Autoritaria del Siglo XX

- Uruguay y la Segunda Guerra Mundial

- Problemas Económicos y Sociales

- Los Gobiernos del Partido Nacional

- La Reforma de 1966

- Gobierno de Óscar Gestido

- Gobierno de Jorge Pacheco Areco

- Elecciones de 1971

- La Presidencia Autoritaria de 1973 a 1985

- El Regreso a la Democracia

- Historia Reciente (1985-Actualidad)

- Galería de imágenes

- Véase también

Los Primeros Habitantes de Uruguay

Se han encontrado pruebas de que el territorio de la Banda Oriental (como se conocía antes a Uruguay) estuvo habitado hace miles de años. Por ejemplo, en Artigas, se descubrieron restos de la Cultura Catalanense, que datan de hace unos 10.000 años antes de Cristo. Esto la convierte en el sitio arqueológico humano más antiguo del país.

También son importantes los "cerritos de indios" en el este, que tienen unos 5.000 años de antigüedad. Otros hallazgos incluyen figuras de piedra con formas de personas, animales y aves, llamadas antropolitos, zoolitos y ornitolitos.

Antes de la llegada de los españoles, los habitantes de este territorio eran principalmente grupos nómadas. Entre ellos estaban los charrúas, chanaes, guaraníes, yaros, bohanes, tapés, güenoas, chandules y arachanes.

Durante mucho tiempo se pensó que los charrúas habían vivido en todo el territorio uruguayo desde siempre. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que la mayoría de los charrúas llegaron a esta zona más tarde, entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Fueron expulsados de las actuales provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos, donde vivían, debido a la ofensiva de los colonizadores españoles. Se cree que los minuanes eran el grupo más numeroso y extendido en el territorio uruguayo.

La Llegada de los Europeos y la Colonización

Los españoles llegaron al actual Uruguay en 1516. En 1527, Sebastián Gaboto, al servicio de España, construyó un campamento fortificado llamado San Lázaro, cerca de la actual Carmelo. Días después, edificó otro fuerte en la desembocadura de un río, al que llamó San Salvador.

Años más tarde, el 30 de mayo de 1574, Juan Ortiz de Zárate fundó la primera villa europea, también llamada San Salvador (cerca de la actual Dolores). En 1624, misioneros jesuitas fundaron una comunidad indígena llamada Santo Domingo Soriano, que es el origen de la actual Villa Soriano.

La fuerte resistencia de los pueblos originarios y la falta de oro y plata hicieron que los españoles no se asentaran mucho en la Banda Oriental durante los siglos XVI y XVII. Sin embargo, el gobernador de Asunción, Hernandarias, introdujo ganado, que se adaptó muy bien al territorio.

En 1680, los portugueses fundaron Colonia del Sacramento, frente a Buenos Aires, lo que marcó el inicio de un siglo de dominio portugués en la Banda Oriental. En 1723, Manuel de Freytas Fonseca intentó fundar un asentamiento portugués en la bahía del Cerro de Montevideo, pero los españoles lo impidieron. El 22 de enero de 1724, Bruno Mauricio de Zavala estableció la presencia española en la zona.

Los portugueses también fundaron ciudades en el norte de la Banda Oriental, como Río Grande en 1737 y Porto Alegre en 1742.

La ciudad de Montevideo fue fundada oficialmente el 24 de diciembre de 1726 por el gobernador Zavala. Se estableció como una fortaleza militar y su puerto se convirtió rápidamente en un centro comercial que competía con Buenos Aires. España controlaba Montevideo y sus alrededores, mientras que gran parte de la Banda Oriental estuvo bajo control portugués durante casi cien años, hasta 1777.

En 1749, José Joaquín de Viana fue nombrado primer Gobernador de Montevideo. Su gobernación abarcaba una parte del territorio que hoy son los departamentos de Montevideo, Canelones, y partes de San José, Flores, Florida, Lavalleja y Maldonado.

En 1777, Pedro de Cevallos, el primer virrey del recién creado Virreinato del Río de la Plata, conquistó definitivamente Colonia del Sacramento. Este hecho fue confirmado por el Tratado de San Ildefonso ese mismo año, que fijó la frontera hispano-portuguesa en el río Negro, dejando a España con la mitad sur del actual Uruguay.

Entre 1777 y 1807, España gobernó Montevideo y el sur del actual Uruguay. A principios del siglo XIX, hubo una constante lucha entre España y Portugal por el control de la zona. Además, entre 1806 y 1807, el Reino Unido invadió Buenos Aires y Montevideo, pero fue derrotado.

En 1810, estalló la Revolución de Mayo en Buenos Aires, a la que se unió José Artigas, liderando la Banda Oriental. En 1815, Montevideo era parte de la Provincia Oriental bajo el mando de Artigas. Sin embargo, entre 1816 y 1824, el territorio fue invadido por el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, pasando a ser parte del reino portugués con el nombre de "Provincia Cisplatina". Entre 1824 y 1827, también fue parte de Brasil.

Las principales poblaciones fundadas por los españoles durante la época colonial incluyen:

- Colonia del Sacramento (1680)

- Santo Domingo Soriano (1708)

- Montevideo (1726)

- Maldonado (1755)

- San Carlos (1763)

- Paysandú (1772)

- Canelones (1774)

- Rosario (1775)

- Santa Lucía (1781)

- San José (1781)

- Minas (1783)

- Mercedes (1788)

- Rocha (1793)

- Melo (1795)

- Dolores (1800)

- Las Piedras (1800)

- Florida (1809)

La Lucha por la Independencia

La Banda Oriental tardó en unirse al proceso revolucionario que comenzó en Buenos Aires en 1810. El "Grito de Asencio", protagonizado por Pedro José Viera y Venancio Benavides el 28 de febrero de 1811, se considera el inicio de la revolución en el país.

José Gervasio Artigas, considerado el máximo héroe nacional, se unió a la revolución y lideró una exitosa revuelta contra España. Sus tropas avanzaron y liberaron varias villas.

Artigas dirigió sus tropas hacia Montevideo y venció a los realistas (partidarios del rey de España) en la Batalla de Las Piedras el 18 de mayo de 1811. Pocos días después, sitió la ciudad amurallada de Montevideo, el último lugar controlado por España en la Banda Oriental.

Cuando un grupo portugués llegó para ayudar a los españoles, el Gobierno de Buenos Aires hizo un acuerdo con ellos, ordenando la retirada de las tropas revolucionarias de la Banda Oriental. Artigas aceptó el acuerdo y levantó el sitio de Montevideo. Casi toda la población del sur de la Banda Oriental, excepto Montevideo, lo acompañó en su retirada hasta el arroyo Ayuí Grande. Este evento se conoce como el "Éxodo Oriental" o "La Redota", y mostró el gran liderazgo de Artigas.

La posición de Buenos Aires causó malestar entre los orientales. A partir de 1813, se reanudó el sitio de Montevideo, que finalmente cayó en 1814. Durante este tiempo, aumentaron los conflictos entre Artigas, quien apoyaba el federalismo, y el gobierno de Buenos Aires. Artigas quería que la Provincia Oriental abarcara desde la costa oriental del río Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa.

En 1815, Artigas organizó el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, con representantes de varias provincias, unidas en la Liga Federal.

En 1825, la Banda Oriental declaró su independencia de Brasil y Portugal, y su deseo de unirse a las Provincias Argentinas. Esto se hizo en el Congreso de Florida.

Aunque las fuerzas imperiales de Brasil eran mayores, las Provincias Unidas derrotaron a Brasil en varias batallas. Sin embargo, los problemas económicos y políticos llevaron a negociaciones de paz. En 1828, se firmó la Convención Preliminar de Paz, que acordó la independencia de la Provincia Oriental y el fin de las hostilidades.

La Independencia de Uruguay

La primera Constitución de Uruguay fue aprobada el 18 de julio de 1830, y el nuevo país se llamó "Estado Oriental del Uruguay". Aunque se logró la independencia de Brasil, este país mantuvo el control de una gran parte del norte de la Banda Oriental.

El primer presidente, elegido bajo la Constitución de 1830, fue Fructuoso Rivera. Fue sucedido por Manuel Oribe en 1834. Sin embargo, Rivera mantuvo mucho poder como comandante general.

En 1836, Rivera y sus seguidores se levantaron contra el gobierno de Oribe. Oribe decretó que sus partidarios usaran una divisa blanca, mientras que Rivera adoptó una cinta colorada. Así nacieron los partidos "blancos" y "colorados", que se enfrentaron por primera vez en la Batalla de Carpintería el 19 de septiembre de ese año.

La independencia de Uruguay trajo cosas positivas, como la creación de leyes y la bandera, nuevos derechos y libertades, y la prohibición del comercio de esclavos con otros países. Sin embargo, también hubo problemas, como las influencias extranjeras y las rivalidades internas, que llevaron a la Guerra Grande.

El Tiempo de los Caudillos

Las conexiones de los colorados con los unitarios argentinos y de los blancos con los federales argentinos llevaron a una constante intervención de Argentina en los asuntos de Uruguay, a lo que se sumaba Brasil. También Francia y Gran Bretaña querían extender su influencia económica en la región.

Todas estas influencias, junto con las rivalidades internas, provocaron la "Guerra Grande" (1839-1851). En 1839, Rivera fue elegido presidente y le declaró la guerra a Rosas, aliado de Oribe.

Entre 1839 y 1843, la guerra fue favorable a Rosas y Oribe. Oribe sitió Montevideo entre 1843 y 1851. El país quedó dividido: Montevideo bajo el control del Partido Colorado, apoyado por británicos y franceses, y el resto del país, dominado por Oribe y los blancos.

Durante este período, grupos de franceses e italianos apoyaron la defensa de Montevideo, destacando la participación de Giuseppe Garibaldi.

En 1851, Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos (Argentina), formó una alianza con Brasil y el Gobierno de la Defensa, e invadió Uruguay. Esto, sumado al cansancio por la larga guerra, llevó a la rendición del gobierno de Oribe y la firma de la paz en 1851. Como resultado, Uruguay reconoció la soberanía brasileña sobre algunas zonas.

Al finalizar la Guerra Grande, el país estaba muy endeudado, con menos población y gran parte del ganado destruido.

Muchos culparon a los partidos políticos por la debilidad del país y propusieron una política de unión. En 1857, el presidente Gabriel Pereira incluso prohibió la reorganización de los partidos políticos.

Cuando Bernardo Berro llegó a la presidencia en 1860, intentó una política de neutralidad con Argentina.

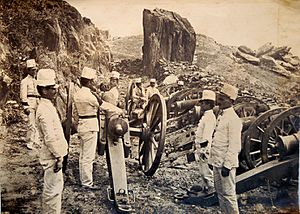

Venancio Flores, un importante líder uruguayo, se alió con Brasil y Argentina e invadió Uruguay. Tras una guerra corta, llegó al poder en 1865. Flores pagó el apoyo uniéndose a ellos contra Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

Flores fue asesinado en 1868. Los años siguientes se caracterizaron por gobiernos débiles y crisis económicas y políticas.

La Modernización de Uruguay

La modernización de Uruguay comenzó en 1876 con un período de gobierno militar. Esto ocurrió en un momento de grandes cambios en el mundo, como la Segunda Revolución Industrial.

El 10 de marzo de 1876, ante la crisis del país, comerciantes, hacendados y extranjeros ofrecieron el poder al Coronel Lorenzo Latorre, Ministro de Guerra. Él aceptó y se convirtió en "gobernador provisorio".

Los objetivos de Latorre eran lograr la paz interna, el orden (especialmente en el campo) y proteger la propiedad privada.

El gobierno militar significó que los grupos económicos más fuertes, aliados con el ejército, tomaron el poder. Latorre usó los avances tecnológicos de la época para fortalecer el país. Los fusiles modernos dieron al ejército un gran poder. El telégrafo permitió transmitir información rápidamente, y el ferrocarril facilitó el traslado de tropas para controlar rebeliones.

También se modernizó el sistema legal, reemplazando a los alcaldes por jueces. Se aprobaron nuevos códigos de leyes y se creó el Registro de Estado Civil en 1879, pasando esta función de la Iglesia al Estado.

En la economía, para mejorar el campo, Latorre impulsó el cercado de las tierras con alambres, lo que ayudó a la propiedad privada. Esto también causó que muchos trabajadores del campo perdieran sus empleos y se mudaran a los suburbios de las ciudades.

Una de las reformas más importantes fue la educativa, impulsada por José Pedro Varela. Él creía que la educación era fundamental para la República.

El 24 de agosto de 1877, se aprobó la ley de Enseñanza Común, que estableció tres principios básicos que aún existen: la educación debe ser gratuita, obligatoria y laica (sin enseñanza religiosa en las escuelas públicas). Varela creó un sistema educativo moderno, con contenidos científicos y la participación de mujeres como maestras.

El gobierno de Latorre, aunque autoritario, ayudó a establecer un poder central fuerte que permitió el desarrollo de una economía moderna, defendiendo la propiedad privada y modernizando el Estado.

La "Suiza de América"

A finales del siglo XIX, Uruguay ya estaba organizado. Durante el período conocido como "batllismo", bajo el liderazgo de José Batlle y Ordóñez, el país consolidó su democracia y alcanzó altos niveles de bienestar, comparables a los de Europa. Por esto, Uruguay fue conocido como "la Suiza de América".

El primer gobierno de José Batlle y Ordóñez se centró en asuntos políticos, incluyendo levantamientos en 1903 y 1904. Esto permitió consolidar la autoridad del gobierno central en todo el país.

En lo económico, se invirtió en caminos y se buscó favorecer la industria nacional. También se amplió la usina de Luz Eléctrica. En lo financiero, se buscó reducir la dependencia del financiamiento extranjero. En educación, se crearon facultades de Comercio, Veterinaria y Agronomía, y se planificaron liceos en el interior del país.

En el plano político, la tarea principal fue manejar los levantamientos armados. Tras la Paz de Aceguá en 1904, se consolidó la unidad del Estado y se implementó una reforma electoral.

Con Claudio Williman, el gobierno batllista continuó. En 1909, se inauguró el puerto de Montevideo, lo que permitió al país competir con Buenos Aires en el comercio marítimo.

Durante la segunda presidencia de Batlle y Ordóñez, se lograron importantes avances en los derechos de los trabajadores. Se prohibió el trabajo de menores de 13 años, se limitó la jornada laboral para menores de 19, se dio descanso a las mujeres embarazadas, se estableció un día de descanso semanal y una jornada de 8 horas. También se crearon leyes de indemnización por accidentes de trabajo y pensiones para personas mayores o con discapacidad.

En cuanto a la economía, se promovió la intervención del Estado (estatización y nacionalización). La idea era que los servicios públicos esenciales debían ser manejados por el Estado, ya que representaba a toda la sociedad. Así, se estatizaron bancos y seguros, y se creó la Administración de Ferrocarriles del Estado.

Batlle y Ordóñez unificó el país, estableció la jornada laboral de ocho horas, la indemnización laboral y promulgó la primera ley de divorcio en Latinoamérica que reconocía los derechos de las mujeres. También creó empresas públicas que ofrecían servicios más económicos.

Su filosofía de modernización del Estado sigue siendo importante en Uruguay.

La Época de las Exportaciones

| AÑOS | Alemania | Bélgica | Francia | Brasil | Argentina | Otros países |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1900 | 10 % | 18 % | 16 % | 26 % | 10 % | 31 % |

| 1901 | 12 % | 15 % | 18 % | 16 % | 16 % | 24 % |

| 1902 | 11 % | 14 % | 14 % | 14 % | 19 % | 28 % |

| 1903 | 13 % | 17 % | 16 % | 14 % | 17 % | 23 % |

| 1904 | 13 % | 18 % | 17 % | 13 % | 17 % | 22 % |

| 1905 | 11 % | 20 % | 18 % | 10 % | 19 % | 22 % |

| 1906 | 13 % | 14 % | 22 % | 10 % | 18 % | 23 % |

| 1907 | 13 % | 16 % | 18 % | 8 % | 21 % | 24 % |

| 1908 | 14 % | 15 % | 19 % | 9 % | 20 % | 23 % |

| 1909 | 15 % | 14 % | 20 % | 9 % | 18 % | 24 % |

| 1910 | 10 % | 19 % | 22 % | 10 % | 14 % | 25 % |

| 1911 | 16 % | 17 % | 23 % | 8 % | 11 % | 25 % |

| 1912 | 16 % | 16 % | 17 % | 7 % | 14 % | 30 % |

| 1913 | 19 % | 12 % | 17 % | 7 % | 15 % | 29 % |

| 1914 | 10 % | 10 % | 15 % | 3 % | 14 % | 48 % |

| 1915 | 0 % | 0 % | 24 % | 1 % | 12 % | 62 % |

| 1916 | 78% | 0 % | 17 % | 2 % | 16 % | 66 % |

| 1917 | 8% | 0 % | 15 % | 1 % | 13 % | 72 % |

| 1918 | 0 % | 0 % | 17 % | 4 % | 8 % | 71 % |

Datos extraídos de Reino Unido, Statistical Abstract of Principal and other Foreign countries (1900-1918).

A finales del siglo XIX, el crecimiento de Uruguay se basó en las exportaciones. A diferencia de otros países de América Latina, Uruguay no dependía de un solo comprador.

Alrededor de 1900, los principales productos que Uruguay exportaba eran lana (42%) y carne congelada (24%). Estos dos productos representaban el 66% de las exportaciones y se dirigían principalmente a Bélgica, Francia y Argentina. Durante la Primera Guerra Mundial, Uruguay se mantuvo neutral, y las exportaciones a estos países disminuyeron, aumentando las exportaciones a "otros países".

Tener un mercado de exportaciones más amplio fue una ventaja para Uruguay, ya que no dependía de pocos países. La economía uruguaya se centró en la producción de estos dos productos primarios, que eran muy demandados en Europa. La ganadería uruguaya creció gracias a los avances tecnológicos, como los frigoríficos, que permitían conservar mejor la carne y facilitaban el transporte a larga distancia.

Estos cambios en la producción llevaron a que las tierras se usaran para el comercio, no solo para el consumo interno. Sin embargo, esto no generó un desarrollo económico duradero, ya que los grandes ganaderos dependían de intereses extranjeros, especialmente británicos.

La Primera Presidencia Autoritaria del Siglo XX

Gabriel Terra, presidente desde 1931, no estaba de acuerdo con la Constitución de 1917. El 31 de marzo de 1933, con el apoyo de la Policía y de un sector del Partido Nacional, dio un golpe de Estado. Disolvió el Parlamento y censuró la prensa. El Ejército se mantuvo neutral, pero acató las órdenes de Terra.

Terra estableció un gobierno conservador y autoritario. En 1934, se aprobó una nueva Constitución que le daba más poder al presidente, y estuvo vigente hasta 1942. Terra fue reelegido y gobernó hasta 1938.

Durante su gobierno, se impulsó la industria para producir bienes que antes se importaban, y se realizaron obras públicas importantes, como la represa de Rincón del Bonete, inaugurada en 1937.

Uruguay y la Segunda Guerra Mundial

Entre 1940 y 1945, Uruguay entró en la Segunda Guerra Mundial. La economía del país dependía mucho del capital extranjero. Uruguay dependía completamente de la energía importada, lo que limitaba su crecimiento.

El 21 de febrero de 1945, Uruguay declaró la guerra a Alemania y Japón. La guerra terminó en septiembre de 1945. Después de la guerra, Uruguay se convirtió en miembro fundador de las Naciones Unidas.

Problemas Económicos y Sociales

El crecimiento económico de Uruguay, basado en la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea (1950-1953), se mantuvo hasta la década de 1950.

Sin embargo, la dependencia del capital extranjero y la falta de desarrollo en la industria nacional causaron problemas. Uruguay dependía al 100% de la energía importada, lo que significaba que gran parte de las ganancias salían del país.

Hacia 1955, una crisis económica afectó al país. La moneda perdió valor, los precios internacionales influyeron mucho, y la industria era poco especializada. Esto puso fin a la época de "la Suiza de América". Durante la década de 1960, la situación económica y social empeoró, aumentando los conflictos.

Los Gobiernos del Partido Nacional

Las Elecciones de 1958

En 1958, el Partido Nacional ganó las elecciones, poniendo fin a 93 años de gobierno del Partido Colorado.

Esta victoria del Partido Nacional fue liderada por el sector "herrerista-ruralista", con Luis Alberto de Herrera y Benito Nardone. El Consejo Nacional de Gobierno (un sistema donde el poder era ejercido por un consejo de nueve personas) quedó integrado por miembros de ambos partidos.

Los blancos ganaron con el 49.7% de los votos, y los colorados obtuvieron el 37.7%. El cambio de gobierno fue un momento de tensión.

Primer Gobierno del Partido Nacional

El primer año de gobierno del Partido Nacional fue complicado. En abril de 1959, hubo graves inundaciones en varios departamentos. El gobierno tuvo que tomar medidas de emergencia, racionar la energía y crear una comisión para ayudar a los afectados. Las consecuencias fueron desastrosas, con miles de personas desplazadas y grandes pérdidas económicas.

Además, la alianza entre el herrerismo y el ruralismo se rompió. En 1959, falleció Luis Alberto de Herrera.

El Partido Nacional había prometido cambiar el modelo económico anterior, que se caracterizaba por la intervención del Estado y muchos subsidios. Implementaron una política económica para liberar la economía. En 1959, se aprobó una reforma que eliminó el poder del Estado para fijar los tipos de cambio, lo que causó una inflación del 49%.

En política internacional, Uruguay mantuvo una relación cercana con Estados Unidos. Se realizaron reuniones importantes en Punta del Este, como la que creó la Alianza para el Progreso. También se firmaron los primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

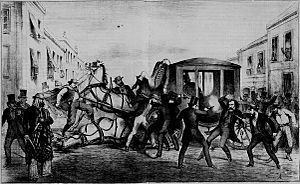

En 1959, Fidel Castro visitó Uruguay, y en 1961, el Che Guevara dio un discurso en la Universidad. Al salir, hubo disparos y un profesor de historia, Arbelio Ramírez, murió por las balas destinadas a Guevara.

Durante este gobierno, también se resolvió un largo conflicto con Argentina sobre los límites fluviales del Río de la Plata.

Se realizaron importantes obras públicas, como la construcción de rutas y puentes, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Segundo Gobierno del Partido Nacional

Las elecciones de 1962 mostraron un panorama político diferente, con nuevos partidos y alianzas. El Partido Nacional volvió a ganar, aunque con una diferencia menor de votos respecto al Partido Colorado.

El nuevo Consejo Nacional de Gobierno estuvo integrado por miembros de ambos partidos. Sin embargo, este segundo gobierno blanco pronto sufrió de conflictos internos.

La situación económica internacional fue desfavorable para Uruguay. Los precios internacionales cayeron, y en 1963, el Banco República tuvo que devaluar la moneda. La conflictividad social aumentó, con muchas huelgas y paros. En 1964, se formó la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), un organismo que coordinaba los sindicatos.

El año 1965 fue muy difícil, con una sequía intensa y la quiebra de varios bancos. El gobierno tuvo que enfrentar una crisis política y social. La economía no pudo ser controlada, y la inflación aumentó.

La muerte de importantes líderes políticos en 1964 también contribuyó a la inestabilidad.

La movilización de los trabajadores llevó al gobierno a usar medidas de seguridad en varias ocasiones. El movimiento obrero se fortaleció, y en 1966, la CNT se estableció como la central única de trabajadores.

Durante este segundo gobierno, ocurrieron robos atribuidos a grupos guerrilleros urbanos, como los Tupamaros. También hubo marchas de trabajadores de la caña de azúcar que reclamaban por despidos masivos.

La Reforma de 1966

Para las elecciones de 1966, todos estaban de acuerdo en que el sistema de gobierno del Colegiado era ineficaz. Se presentaron cuatro propuestas de reforma constitucional, todas buscando volver a un sistema presidencialista.

La reforma "naranja", presentada por la mayoría de los partidos Colorado y Nacional, proponía reemplazar el Consejo Nacional de Gobierno por un Presidente con un mandato de cinco años. Esta reforma fue la que ganó, con el 75% de los votos.

Gobierno de Óscar Gestido

Las elecciones de 1966 marcaron el regreso del Partido Colorado al poder. Ganó el general retirado Oscar Diego Gestido. Él generó muchas expectativas y buscó cambios en la forma de gobernar. Antes de asumir, sus futuros ministros visitaron la central sindical para discutir temas.

Gestido falleció antes de completar su primer año de gobierno, en diciembre de 1967.

Gobierno de Jorge Pacheco Areco

Tras la muerte de Gestido, el vicepresidente Jorge Pacheco Areco asumió el poder. Su gobierno se caracterizó por un fuerte autoritarismo. Usó medidas de seguridad para enfrentar a grupos guerrilleros y reprimir protestas sociales. Se prohibieron partidos políticos y se censuraron medios de prensa. Pacheco Areco también buscó el apoyo de las Fuerzas Armadas.

En 1968, para controlar la inflación, decretó una congelación general de precios y salarios, lo que significó una reducción de los sueldos. Su gobierno fue criticado por violar la Constitución en varias ocasiones.

Elecciones de 1971

Las elecciones de noviembre de 1971 tuvieron varias particularidades:

- El presidente Pacheco intentó ser reelegido, lo que requería una reforma constitucional.

- El país vivía un clima de mucha tensión. Grupos revolucionarios armados, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T), realizaban actividades intensas, incluyendo secuestros. El gobierno, por su parte, aumentaba las restricciones a las libertades públicas.

- Por primera vez, una organización política diferente a los partidos tradicionales (Colorado y Nacional) tuvo posibilidades reales de ganar. El Frente Amplio, una coalición de fuerzas políticas, fue fundado en 1971 y presentó como candidato al general retirado Líber Seregni.

El MLN-T, aunque no formaba parte del Frente Amplio, mantuvo una tregua en sus actividades durante la campaña electoral.

En las elecciones, la reforma constitucional para la reelección fue rechazada. El Partido Colorado ganó la elección, y Juan María Bordaberry, el candidato más votado de su sector, se convirtió en presidente.

El Partido Nacional, con Wilson Ferreira Aldunate como su candidato más votado, quedó en segundo lugar. El Frente Amplio obtuvo el 18% de los votos.

Los resultados fueron muy cuestionados, y hubo denuncias de fraude. Años después, documentos de Estados Unidos sugirieron que hubo un fraude en esa elección. Bordaberry asumió la presidencia con un apoyo político muy débil.

La Presidencia Autoritaria de 1973 a 1985

El 27 de junio de 1973, el Poder Ejecutivo disolvió el Parlamento, creó un Consejo de Estado con funciones legislativas, suspendió los derechos civiles y dio poder a las Fuerzas Armadas y Policiales para asegurar los servicios públicos. Esto se hizo bajo el argumento de que había una "conspiración contra la Patria".

En realidad, ya en noviembre de 1972, el Parlamento había autorizado la represión política y militar. En pocos meses, los miembros de la guerrilla urbana MLN fueron encarcelados, fallecieron o tuvieron que exiliarse.

El 9 de febrero de 1973, hubo un levantamiento militar. La Marina intentó defender la Presidencia, pero los mandos de la Marina fueron controlados por los militares que buscaban el poder. En 48 horas, las Fuerzas Armadas tenían el control efectivo. Esto causó protestas dentro de las mismas fuerzas, y muchos oficiales que respetaban la Constitución fueron separados de sus cargos.

En respuesta al golpe de Estado, la central sindical CNT llamó a una huelga general con ocupación de fábricas, que duró 15 días, siendo la más larga en la historia del país.

Durante este período, en medio de numerosos tratos crueles e inhumanos, cerca de cien prisioneros políticos fallecieron en las cárceles uruguayas, y unas 200 personas siguen desaparecidas.

En 1976, al terminar su mandato, Juan María Bordaberry propuso a las Fuerzas Armadas una reforma para eliminar los partidos políticos. Las Fuerzas Armadas, sin embargo, le retiraron su apoyo, y Bordaberry tuvo que dejar el cargo en junio.

Bordaberry fue reemplazado por Alberto Demicheli, quien suspendió las elecciones y delegó la presidencia en Aparicio Méndez por cinco años.

Los años de esta presidencia autoritaria fueron coordinados con otras en la región (Plan Cóndor). A pesar de la represión, las organizaciones de trabajadores y el Frente Amplio resurgieron con fuerza en 1985.

El Regreso a la Democracia

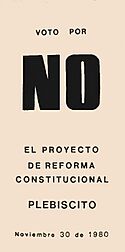

En 1980, los militares convocaron un plebiscito para aprobar una reforma constitucional propuesta por ellos. A pesar de la censura, la ciudadanía rechazó mayoritariamente la propuesta el 30 de noviembre de 1980, obligando a los militares a iniciar un proceso de apertura política.

El 1 de septiembre de 1981, asumió la presidencia el general Gregorio Álvarez, quien en 1984 convocó a elecciones. El Partido Colorado ganó, y el 1 de marzo de 1985, el gobierno volvió a manos civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente.

Historia Reciente (1985-Actualidad)

En los años siguientes, se realizó una campaña para anular la "ley de caducidad", que protegía a quienes habían cometido crímenes durante la presidencia autoritaria. En 1989, se llevó a cabo un referéndum, y la mayoría votó por no anular la ley.

En las elecciones de 1989, fue elegido Luis Alberto Lacalle (del Partido Nacional). En 1994, Sanguinetti fue reelegido, y en 1999, triunfó Jorge Batlle (del Partido Colorado).

Crisis Económica, Política y Social de 2002

En julio de 2002, durante una grave crisis bancaria, el Partido Nacional, aliado del gobierno de Batlle, se opuso a la política económica. Junto con el Frente Amplio, pidieron la renuncia del ministro de Economía, Alberto Bensión, quien finalmente dejó el cargo en agosto. Alejandro Atchugarry asumió como ministro.

El 30 de julio, se decretó un feriado bancario para detener la fuga de depósitos. Los cajeros automáticos se quedaron sin dinero, y hubo saqueos a supermercados en Montevideo. El gobierno reforzó la vigilancia policial.

Mientras tanto, en Estados Unidos, se negoció un préstamo de 1500 millones de dólares para capitalizar los bancos estatales, lo que marcó el inicio del fin de la crisis.

La crisis de 2002 tuvo consecuencias devastadoras: la tasa de mortalidad aumentó, el salario real cayó un 22%, y el desempleo alcanzó un máximo del 17%.

Primer Gobierno de Tabaré Vázquez

Gobierno

En las elecciones presidenciales de 2004, Tabaré Vázquez, candidato de la coalición de izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, fue elegido presidente en primera vuelta. Fue la primera vez en 174 años que un presidente no pertenecía al Partido Colorado ni al Partido Nacional.

En las elecciones municipales de 2005, hubo un cambio significativo en los gobiernos departamentales, rompiendo la hegemonía de los partidos tradicionales.

En 2009, José "Pepe" Mujica fue elegido como el segundo presidente de izquierda de Uruguay.

Derechos y Avances Sociales

En 2006 y 2007, hubo cambios importantes en las políticas de derechos humanos. Expresidentes y militares fueron procesados por violaciones a los derechos humanos.

En 2006 y 2007, se aprobó la ley de Unión Concubinaria, que reconoce a las parejas que conviven por 5 años o más, la mayoría de los derechos del matrimonio. En 2009, se autorizó el ingreso de personas homosexuales al ejército y la posibilidad de adopción conjunta para parejas que conviven, sin importar su orientación.

En 2007, el Senado aprobó una ley de Salud que incluía la despenalización de ciertas interrupciones del embarazo. Aunque fue aprobada por el Parlamento, el presidente Tabaré Vázquez la vetó.

En 2009, José Mujica fue elegido presidente. En su discurso de toma de mando en 2010, reafirmó la necesidad de políticas de estado y planteó como objetivos mejorar la educación, eliminar la indigencia y reducir la pobreza.

Gobierno de José Mujica

En las elecciones legislativas de 2009, el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, José "Pepe" Mujica fue elegido presidente, sucediendo a Tabaré Vázquez.

En su discurso de asunción en 2010, Mujica reafirmó la necesidad de políticas de estado y se propuso mejorar la educación y reducir la pobreza.

Durante su gobierno, se resolvió un conflicto con Argentina sobre plantas de celulosa, se aprobó el matrimonio para todas las personas, se regularizó la venta de ciertas sustancias y se aprobó la Universidad Tecnológica del Uruguay.

Segundo Gobierno de Tabaré Vázquez

En su segundo período presidencial, Tabaré Vázquez continuó avanzando en derechos humanos, incluyendo los derechos de las personas trans, el derecho a los cuidados a través de un Sistema Nacional de Cuidados y el acceso de los adultos mayores a la tecnología digital.

La Ley Integral para Personas Trans garantiza el derecho a la libertad de identidad y el desarrollo de la personalidad, incluyendo la adecuación de nombre y sexo en documentos de identidad y el acceso a tratamientos médicos.

Gobierno de Luis Lacalle Pou

Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón asumieron sus cargos el 1 de marzo de 2020. Desfilaron en un Ford V8 descapotable de 1937 que perteneció a su bisabuelo.

Lacalle Pou había anunciado un paquete de medidas de gobierno a través de una ley de urgente consideración. Poco después de asumir, el gobierno tuvo que enfrentar la pandemia de coronavirus, declarando una emergencia sanitaria y adoptando medidas excepcionales.

Galería de imágenes

Véase también

En inglés: History of Uruguay Facts for Kids

En inglés: History of Uruguay Facts for Kids