Gobiernos de Rodríguez Zapatero para niños

Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) marcaron un periodo importante en la historia reciente de España. Durante casi ocho años, José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno, liderando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Este tiempo se dividió en dos etapas muy distintas.

La primera etapa (2004-2008) se centró en grandes debates sobre los derechos de los ciudadanos, la organización del país y la búsqueda de la paz. El gobierno fue audaz en sus ideas y recibió mucho apoyo. La segunda etapa (2008-2011) estuvo marcada por una gran crisis económica que afectó muchos de los planes del gobierno.

Contenido

- El regreso del PSOE al poder: los ataques del 11 de marzo de 2004 y las elecciones

- La legislatura de los cambios (2004-2008)

- Cambios en la política exterior: la salida de Irak y el regreso a Europa

- La oposición del Partido Popular: el 11-M y la "estrategia de la tensión"

- La "ampliación de derechos" y la reacción de la Iglesia católica

- La discusión sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña

- El cambio en la política antiterrorista: el "proceso de paz"

- El "boom económico" y sus consecuencias

- El fin de la "burbuja inmobiliaria" y el inicio de la "desaceleración" (2007-2008)

- La legislatura de la crisis (2008-2011)

El regreso del PSOE al poder: los ataques del 11 de marzo de 2004 y las elecciones

El jueves 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, ocurrieron ataques en Madrid. Diez bombas estallaron en cuatro trenes de cercanías, causando la muerte de 191 personas y dejando más de 1.500 heridas. Fue el ataque más grave en la historia de España y Europa. Los partidos políticos detuvieron sus campañas electorales.

Al principio, se pensó que el grupo ETA era el responsable. Sin embargo, la investigación policial pronto señaló a grupos extremistas. La confusión sobre quién había sido el autor se notó en las grandes manifestaciones del día siguiente. Millones de personas salieron a la calle pidiendo saber la verdad.

El sábado 13 de marzo, día de reflexión antes de las elecciones, miles de personas se reunieron frente a las sedes del Partido Popular. Acusaban al gobierno de ocultar información y exigían saber la verdad antes de votar. Esa noche, se anunció la detención de cinco personas de origen marroquí como posibles responsables. Más tarde, se encontró un video donde un individuo, en nombre de un grupo extremista, se atribuía los ataques.

El domingo 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones. El PSOE ganó con 164 diputados, mientras que el Partido Popular obtuvo 148. Un mes después, el 16 de abril, José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado nuevo presidente del gobierno. Recibió el apoyo de su partido y de otros grupos políticos.

La legislatura de los cambios (2004-2008)

Cambios en la política exterior: la salida de Irak y el regreso a Europa

La primera decisión del nuevo gobierno de Zapatero fue retirar las tropas españolas de Irak. Esto se hizo para cumplir una promesa de campaña. Esta decisión afectó las relaciones con Estados Unidos.

España se acercó más a Alemania y Francia, países que se habían opuesto a la intervención en Irak. Esto ayudó a que se firmara un nuevo Tratado para una Constitución Europea en octubre de 2004. Zapatero convocó un referéndum para que los ciudadanos votaran sobre este tratado en febrero de 2005. El 75% de los votantes lo aprobó, pero hubo mucha abstención.

Sin embargo, el proyecto de Constitución Europea no salió adelante, lo que causó una crisis en la Unión Europea. Además, Alemania y Francia mejoraron sus relaciones con Estados Unidos. La propuesta de Zapatero de una "Alianza de Civilizaciones" en la ONU, como alternativa a la "lucha contra el terrorismo", no tuvo mucho apoyo internacional.

La oposición del Partido Popular: el 11-M y la "estrategia de la tensión"

El Partido Popular (PP) culpó de su derrota electoral a una supuesta "manipulación" de la opinión pública tras los ataques del 11 de marzo. El PP cuestionó la legitimidad del nuevo gobierno y pidió una investigación parlamentaria sobre los ataques. El PSOE aceptó, pero la investigación también incluyó lo ocurrido entre el 11 y el 14 de marzo.

Durante la investigación, el PP apoyó la idea de que detrás de los ataques del 11 de marzo había una conspiración. Según esta idea, ETA y servicios secretos de otros países, e incluso policías españoles, habrían sembrado pistas falsas para culpar a grupos extremistas y así derribar al gobierno del PP.

En octubre de 2007, el tribunal que juzgó el caso determinó que los autores del 11 de marzo fueron extremistas que fallecieron en un piso de Leganés un mes después de los ataques, cuando la policía los tenía rodeados.

La "ampliación de derechos" y la reacción de la Iglesia católica

El gobierno de Zapatero impulsó varias leyes para ampliar los derechos de los ciudadanos. Algunas de estas leyes generaron una fuerte oposición de sectores conservadores. Entre ellas, destacaron:

- La ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

- La ley de "divorcio exprés", que simplificaba los trámites de divorcio.

- La ley de igualdad, que buscaba asegurar la presencia equitativa de mujeres en la vida pública y laboral.

- La Ley de la Memoria Histórica, que reconocía a las víctimas de la Guerra Civil Española.

La Iglesia católica en España tuvo un papel importante en las movilizaciones contra estas reformas. Organizaciones católicas, como el Foro de la Familia, convocaron grandes manifestaciones en "defensa de la familia" y la "libertad religiosa", con el apoyo del Partido Popular.

Los obispos católicos y el PP también se opusieron a la reforma educativa (LOE), especialmente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Consideraban que era un "ataque a la moral" católica y promovía una visión que no respetaba la Constitución. A pesar de algunas concesiones del gobierno, la movilización católica continuó.

La discusión sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña

El 30 de septiembre de 2005, el Parlamento de Cataluña aprobó un proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía. En este documento se decía que "Cataluña es una nación". También proponía un nuevo sistema de financiación y más competencias para la Generalidad (el gobierno catalán). Además, planteaba una relación "bilateral" entre España y Cataluña.

El Partido Popular y algunos medios de comunicación criticaron duramente la propuesta. Decían que rompía con la Constitución de 1978 y que creaba un modelo de Estado "federal" o "confederal".

La constitucionalidad del proyecto generó problemas para Zapatero, quien se había comprometido a apoyar lo que aprobara el Parlamento de Cataluña. Incluso dentro de su propio partido, el PSOE, hubo voces en contra. El PP organizó actos y manifestaciones "en defensa de España".

Se inició un debate en las Cortes Generales para eliminar los puntos más polémicos del proyecto. Uno de los partidos catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se opuso a los cambios. Zapatero negoció directamente con Artur Mas, de CiU, y llegaron a un acuerdo en enero de 2006. La definición de Cataluña como nación se puso en el preámbulo del Estatuto, y se suavizaron otros puntos.

ERC rechazó este acuerdo y pidió el "NO" en el referéndum que se celebró en Cataluña el 18 de junio de 2006 para aprobar el nuevo Estatuto. Esto llevó a la disolución del gobierno catalán y a nuevas elecciones. El Partido Popular también hizo campaña por el "NO" y presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El cambio en la política antiterrorista: el "proceso de paz"

En febrero de 2005, el Congreso de los Diputados rechazó un plan que proponía convertir al País Vasco en un "Estado libre asociado" a España. Poco después, Zapatero anunció que estaba dispuesto a dialogar con ETA si el grupo mostraba una clara intención de dejar la violencia.

Casi un año después, el 22 de marzo de 2006, ETA anunció un "alto el fuego permanente". El grupo dijo que hablaría con el gobierno sobre el "fin de la violencia" si se creaba una "mesa de partidos" que incluyera a Batasuna (un partido ilegalizado). El PP acusó al gobierno de romper un pacto antiterrorista y lo criticó duramente. El PP apoyó varias manifestaciones contra la "rendición" ante ETA, convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

A pesar de la oposición, se iniciaron contactos entre el gobierno y ETA. Sin embargo, el grupo terrorista no quería dejar las armas si no lograba sus objetivos políticos. Para presionar al gobierno, ETA intensificó la violencia callejera. Finalmente, el 30 de diciembre de 2006, ETA puso una bomba en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas, causando la muerte de dos personas y grandes daños.

El gobierno dio por "suspendido" el "proceso de paz". ETA anunció el fin de la tregua el 4 de junio de 2007. El gobierno respondió con más presión policial y judicial contra ETA y Batasuna. La dirección de Batasuna fue detenida y encarcelada. Como respuesta, ETA asesinó a un exconcejal socialista antes de las elecciones generales de marzo de 2008.

Aunque el "proceso de paz" no dio los resultados esperados de inmediato, ayudó a que la izquierda abertzale (el brazo político de ETA) se distanciara de la violencia. El gobierno, al dialogar, mostró a la sociedad vasca que el principal obstáculo para el fin de la violencia era la postura de ETA. Las fuerzas de seguridad debilitaron mucho a ETA, lo que finalmente llevó al fin de sus acciones violentas.

El "boom económico" y sus consecuencias

Cuando el PSOE llegó al gobierno, la economía española estaba creciendo mucho. Este crecimiento continuó durante casi toda la legislatura.

El gobierno intentó que el crecimiento se basara en la mejora de la productividad, pero no tuvo el efecto esperado. Además, el gobierno no realizó la reforma fiscal que había prometido.

El gran crecimiento económico fue posible gracias a la llegada de cientos de miles de personas de otros países, principalmente de América Latina, el Magreb y Europa oriental. España se convirtió en un destino importante para la inmigración en Europa. Muchas de estas personas no tenían papeles, por lo que el gobierno decidió "regularizar" a unas 700.000 personas en 2005, dándoles permiso de residencia si tenían un contrato de trabajo. El PP criticó esta medida, diciendo que había provocado un "efecto llamada" para más inmigrantes. Después de esta regularización, el gobierno endureció su política migratoria. La integración de los cuatro millones de inmigrantes que habían llegado a España fue un gran desafío, pero no hubo incidentes graves de racismo.

El fin de la "burbuja inmobiliaria" y el inicio de la "desaceleración" (2007-2008)

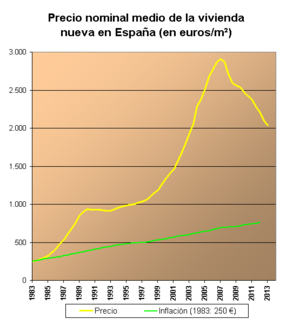

El principal motor del crecimiento económico fue el sector de la construcción. La construcción de viviendas creció mucho, llegando a su punto máximo en 2006 con el inicio de casi 800.000 viviendas nuevas. Gran parte de esto se debía a la especulación: muchas personas compraban viviendas no para vivir en ellas, sino para venderlas más tarde a un precio más alto. Esto creó una "burbuja inmobiliaria".

En el verano de 2007, una crisis financiera en Estados Unidos afectó a Europa y especialmente a España. Los precios de la vivienda dejaron de subir, el sector de la construcción se paralizó y esto arrastró a toda la economía. El desempleo empezó a aumentar. El gobierno llamó a esto "desaceleración". También hubo un aumento de la inflación debido al alza de los precios del petróleo y los alimentos. A partir de finales de 2007, la economía se convirtió en el tema principal de debate político. Zapatero prometió el pleno empleo para la siguiente legislatura, lo que fue una promesa arriesgada, ya que se esperaba que la situación económica internacional empeorara.

La legislatura de la crisis (2008-2011)

Las elecciones generales de marzo de 2008

El PSOE volvió a ganar las elecciones generales en marzo de 2008, obteniendo más de 11 millones de votos y 169 diputados. Aunque no logró la mayoría absoluta, superó al Partido Popular.

El PP, liderado por Mariano Rajoy, también creció en votos y diputados (158), pero no consiguió desalojar a Zapatero del poder. Esto provocó una crisis interna en el PP. Otros partidos, como Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, también sufrieron derrotas.

En esta ocasión, Zapatero no negoció apoyos para su investidura y fue elegido presidente solo con los votos de su partido el 11 de abril de 2008. Fue la única vez que esto ocurrió en la democracia española hasta ese momento.

La crisis económica

Después de las elecciones, la situación económica empeoró mucho a partir de septiembre, debido a la crisis internacional causada por la quiebra de un banco en Estados Unidos. En lugar de avanzar hacia el "pleno empleo", la economía española entró en recesión y el desempleo se disparó, primero en la construcción y luego en otros sectores. Los inmigrantes fueron los primeros y más afectados por el desempleo.

Al principio, el presidente evitó usar la palabra "crisis" y prefirió hablar de "desaceleración". Esto generó desconfianza en la opinión pública, que antes había apoyado su gestión.

El gobierno intentó enfrentar la crisis con medidas para estimular la economía, como el "Plan E" a finales de 2008. Sin embargo, el Producto Interior Bruto (PIB) cayó en 2009, y la tasa de desempleo superó el 20%.

Debido al aumento del gasto y la caída de los ingresos, el déficit público (la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa el Estado) se disparó. El ministro de Economía, Pedro Solbes, defendió la necesidad de reducir el gasto, pero Zapatero no estuvo de acuerdo, y Solbes dejó el gobierno en abril de 2009, siendo reemplazado por Elena Salgado. En ese momento, el desempleo superaba los cuatro millones de personas.

Zapatero también se negó al principio a flexibilizar el mercado de trabajo. En su lugar, presentó la Ley de Economía Sostenible en noviembre de 2009, que buscaba un crecimiento económico que cuidara el medio ambiente y la sociedad. Sin embargo, esta ley tardó mucho en aprobarse.

Un mes antes de la dimisión de Solbes, el Banco de España intervino una caja de ahorros que estaba en quiebra. Esto mostró la fragilidad del sistema financiero, especialmente de las Cajas de Ahorro. Durante el "boom" inmobiliario, estas cajas habían prestado mucho dinero para la construcción. Cuando la burbuja estalló, muchas no pudieron recuperar esos préstamos, lo que creó un gran problema en sus cuentas.

Para enfrentar estas dificultades, el Estado tuvo que aportar dinero público para sanear algunas cajas y permitir fusiones. Así, de 45 cajas antes de la crisis, quedaron 15 en 2010. La fusión más importante fue la de Caja Madrid y Bancaja, que dio origen a Bankia.

El giro hacia las "políticas de ajuste" (mayo de 2010)

A principios de 2010, la situación económica empeoró por la crisis de la deuda en Europa, que comenzó con Grecia. La deuda de otros países, como España, empezó a ser vista con desconfianza en los mercados financieros, lo que aumentó la "prima de riesgo" (el coste de pedir dinero prestado).

Los países europeos con más poder, liderados por Alemania, y con el apoyo del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI, exigieron a los países con problemas que redujeran su gasto público.

En el caso de España, el déficit público había alcanzado el 11,2% del PIB en 2009. El 9 de mayo de 2010, las instituciones europeas dieron un ultimátum al gobierno español para que redujera el déficit. Tres días después, el 12 de mayo, Zapatero anunció en el Congreso una drástica reducción del gasto público de 15.000 millones de euros.

Este "ajuste" incluyó la reducción de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones (excepto las más bajas), la eliminación de algunas ayudas y recortes en la inversión pública. Con esto, el gobierno socialista cambió su política económica, adoptando medidas de austeridad. El efecto inmediato fue que la economía se estancó y entró en una nueva recesión a finales de 2011, con un aumento del desempleo. Aunque Zapatero evitó que España fuera "rescatada" como Grecia, Irlanda y Portugal, este cambio de política afectó mucho la imagen de su gobierno.

La política de ajuste también incluyó la reforma de las Cajas de Ahorros y la introducción de tres importantes "reformas estructurales" en el mercado de trabajo, las pensiones y la negociación colectiva. Estas reformas siguieron las directrices europeas. La reforma laboral de septiembre de 2010 buscaba hacer el mercado de trabajo más "flexible". La nueva ley de pensiones, aprobada en junio de 2011, elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años y amplió el periodo de cálculo de la pensión.

La nueva política económica fue muy criticada por los sindicatos y otros grupos de izquierda, porque se centró en reducir el gasto sin aumentar los ingresos (los impuestos directos se mantuvieron, solo subió el IVA). Los sindicatos convocaron una huelga general el 29 de septiembre de 2010, la primera desde que Zapatero era presidente.

Las políticas de "ajuste" no lograron reducir la presión sobre la deuda pública. En el verano de 2011, la situación se hizo insostenible. El Banco Central Europeo decidió comprar deuda pública española e italiana, pero a cambio exigió nuevas "reformas estructurales". El gobierno de Zapatero respondió rápidamente reformando el artículo 135 de la Constitución, con el apoyo del Partido Popular. Esta reforma estableció el compromiso de no tener un déficit estructural que superara los límites de la Unión Europea.

La percepción general fue que la gestión económica del gobierno de Zapatero había fracasado, a pesar de haber evitado el rescate. Esta percepción fue clave para la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de noviembre de 2011.

La crisis política

La profunda crisis económica también provocó una crisis política. La falta de confianza en el gobierno se extendió a toda la clase política y al sistema en general. Cuando el desempleo es muy alto y hay problemas sociales como la pobreza, la gente se siente decepcionada con la política. También se percibía que la crisis afectaba más a los más débiles y que los gobiernos no podían hacer mucho frente a los poderes financieros y las instituciones internacionales.

Otro factor fueron los casos de irregularidades en los que se vieron envueltos varios políticos. En 2009, salió a la luz el "caso Gürtel", que afectó al Partido Popular. Un año antes, se inició el caso "Palma Arena", que afectó al PP de Baleares y en el que se vio implicado un familiar del rey, lo que dañó la imagen de la monarquía. El PSOE también tuvo problemas, como el "caso de los ERE" en Andalucía.

La valoración del gobierno, de su presidente y del PSOE fue cayendo en las encuestas. El retroceso socialista y el avance del Partido Popular se confirmaron en las elecciones europeas de 2009, donde el PP venció por primera vez al PSOE en unas elecciones generales desde 2004.

La caída en la valoración del gobierno socialista se acentuó después del cambio de política económica en mayo de 2010. En las elecciones catalanas de noviembre de 2010, el Partido de los Socialistas de Cataluña perdió muchos diputados.

A partir de entonces, los líderes del PSOE presionaron a Zapatero para que anunciara si se presentaría a las siguientes elecciones generales. El 2 de abril de 2011, Zapatero comunicó que no sería el candidato. Sin embargo, su renuncia no evitó una gran derrota socialista en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011. El Partido Popular obtuvo el gobierno de muchas ciudades y comunidades autónomas.

Después de estas elecciones, se abrió un proceso en el PSOE para elegir al candidato a la presidencia del gobierno. Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido, pero su liderazgo no logró evitar una derrota importante en las elecciones generales de noviembre de 2011.

El domingo 15 de mayo de 2011, antes de las elecciones municipales y autonómicas, hubo manifestaciones de "indignados", en su mayoría jóvenes, en las principales ciudades españolas. Un grupo de ellos decidió acampar en la Puerta del Sol de Madrid. Su ejemplo se extendió rápidamente a otras ciudades.

Uno de los lemas más repetidos fue "¡No nos representan!", en referencia a los grandes partidos políticos. Esto mostraba la frustración de muchos ciudadanos con las élites políticas y económicas. Así nació el movimiento 15-M, que buscaba acabar con los privilegios de los "poderosos" y criticaba la democracia representativa.

La "cuestión territorial": el desafío del independentismo en Cataluña y el fin de ETA

Otro elemento importante de la crisis política fue el gran crecimiento del independentismo en Cataluña. Esto ocurrió especialmente después de la publicación, a finales de junio de 2010, de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. Esta sentencia supuso un duro golpe para las aspiraciones del nacionalismo catalán en temas como la identidad, la lengua o la financiación.

El 9 de julio de 2010, se celebró en Barcelona una gran manifestación de rechazo a la sentencia con el lema "Somos una nación, nosotros decidimos". A ella asistieron todos los partidos catalanes excepto el Partido Popular y Ciudadanos, y se convirtió en un apoyo a la independencia. Cuatro meses después, se celebraron elecciones al parlamento catalán, que ganó CiU, y Artur Mas fue investido nuevo presidente de la Generalidad.

En el País Vasco, el parlamento aprobó por poco margen un proyecto para convocar una consulta sobre el "derecho a decidir" del "pueblo vasco", pero fue anulado por el Tribunal Constitucional. Al año siguiente, en las elecciones al parlamento vasco de 2009, el Partido Socialista de Euskadi formó gobierno con el apoyo del Partido Popular. Así, por primera vez, un político no nacionalista vasco, Patxi López, ocupó la presidencia del gobierno vasco.

El cambio de gobierno en el País Vasco, la salida de las instituciones de los grupos relacionados con Batasuna y la eficaz lucha de las fuerzas de seguridad contra ETA, entre otras razones, obligaron a la izquierda abertzale a cambiar su estrategia política. En febrero de 2010, Batasuna presentó un documento en el que apostaba por un "proceso democrático sin violencia".

Después de un intento fallido, la izquierda abertzale consiguió el aval del Tribunal Constitucional para la coalición Bildu, lo que les permitió presentarse a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011. Obtuvieron muy buenos resultados, logrando la alcaldía de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa.

El 20 de octubre de 2011, un mes antes de las elecciones generales españolas, ETA anunció el abandono definitivo de sus acciones violentas. Esto abrió un nuevo escenario político en el País Vasco. El fin de la violencia fue uno de los mayores logros del gobierno de Zapatero, ya que el "proceso de paz" iniciado en la legislatura anterior, a pesar de las dificultades, creó las condiciones para que la izquierda abertzale apostara por vías pacíficas y para que ETA quedara aislada.

Las elecciones de noviembre de 2011

Ante la pérdida de apoyos, el presidente Rodríguez Zapatero decidió adelantar las elecciones generales al 20 de noviembre de 2011. El resultado fue una victoria aplastante del Partido Popular, que consiguió la mayoría absoluta con 186 diputados. El PSOE obtuvo su peor resultado en el reinado de Juan Carlos I, con solo 110 diputados, perdiendo 59 respecto a las elecciones de 2008.

El PSOE fue afectado por la tendencia conservadora y por la abstención o el voto a otros partidos de izquierda, como Izquierda Unida, que obtuvo 11 diputados. Otras sorpresas fueron UPyD, que consiguió 5 diputados, la coalición vasca Amaiur, con 6 escaños, y CiU, que creció de 10 a 16 diputados, convirtiéndose en el partido más votado en Cataluña.

Los socialistas, los grandes perdedores de las elecciones, celebraron un congreso en febrero de 2012 en Sevilla, donde Alfredo Pérez Rubalcaba fue elegido secretario general por un margen muy estrecho.