Arquitectura de las misiones de California para niños

La arquitectura de las misiones de California tiene un estilo único. Fue influenciada por varios factores importantes. Primero, los constructores solo podían usar los materiales que encontraban cerca. Segundo, no había muchos trabajadores con experiencia en construcción. Y tercero, los sacerdotes que fundaron las misiones querían que se parecieran a los edificios importantes de su país, España. Aunque cada misión es diferente, todas comparten un estilo de construcción básico.

Contenido

¿Cómo se elegían y diseñaban los lugares para las misiones?

Aunque los españoles pensaban que las misiones serían temporales, elegir dónde construir una no era una decisión al azar. Seguir las reglas para fundar una misión tomaba mucho tiempo, a veces años, y requería la aprobación de muchas personas importantes.

Una vez que se aprobaba construir una misión en un área, los encargados elegían un lugar específico. Buscaban un buen suministro de agua, mucha madera para construir y para el fuego, y campos grandes para el ganado y los cultivos. Los sacerdotes bendecían el lugar y, con ayuda de los soldados, construían refugios temporales con ramas y techos de paja. Estas chozas sencillas fueron reemplazadas con el tiempo por edificios de piedra y adobe que aún existen hoy.

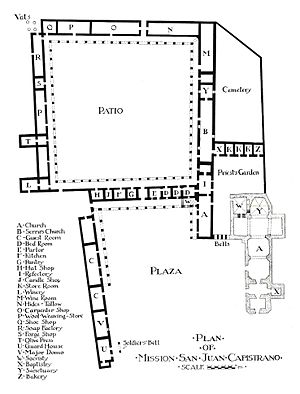

Lo primero que se construía en un nuevo asentamiento era la iglesia. La mayoría de las iglesias de las misiones se orientaban de este a oeste para aprovechar la luz del sol. Una vez elegido el lugar de la iglesia, se marcaba su posición y se planeaba el resto de la misión.

Los edificios para los sacerdotes, el comedor, los talleres, las cocinas, las viviendas de los soldados y sirvientes, y los almacenes, solían agruparse alrededor de un patio amurallado. Este patio, a menudo cuadrado, era donde se hacían las ceremonias religiosas y otras celebraciones. Los patios rara vez eran cuadrados perfectos porque los sacerdotes no tenían herramientas de medición y medían todo caminando. Si había un ataque, los habitantes de la misión podían refugiarse en este patio.

Las misiones de Alta California comparten varias características arquitectónicas:

- Pasillos con arcos.

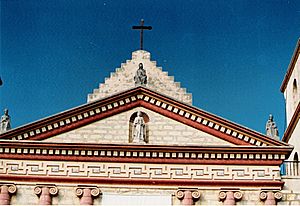

- Paredes con formas curvas o triangulares en la parte superior.

- Torres de campanas con varios niveles (con cúpulas y linternas) o paredes con agujeros para las campanas.

- Tejados que sobresalen mucho.

- Paredes anchas y sin mucha decoración.

- Tejados de teja, bajos y con poca inclinación.

Las misiones de California no tienen tanta variedad de detalles como los edificios españoles en otros lugares como Arizona o México. Sin embargo, son un gran ejemplo de cómo se adaptaron los diseños al lugar donde se construyeron. Algunas historias dicen que las misiones tenían túneles secretos para escapar, pero no hay pruebas de que esto sea cierto.

Materiales de construcción de las misiones

Como era difícil conseguir materiales de otros lugares y no había muchos trabajadores expertos, los sacerdotes usaron materiales y métodos sencillos para construir las misiones. Tuvieron que usar lo que encontraban en la tierra que los rodeaba. Se usaron cinco materiales principales: adobe, madera, piedra, ladrillo y teja.

Los adobes se hacían mezclando tierra y agua, con paja o estiércol para que la mezcla se mantuviera unida. A veces se añadían trozos de ladrillo o conchas para hacerlos más fuertes. La tierra podía ser arcilla o arena. Hacer adobes era un proceso sencillo, aprendido de España y México. Se elegía un lugar plano cerca de la construcción y de una fuente de agua. Se excavaba la tierra y se empapaba con agua. Los trabajadores descalzos pisaban la mezcla hasta que estaba lista para ponerla en moldes.

La mezcla se prensaba en moldes de madera y se nivelaba a mano. A veces, un trabajador dejaba la huella de su mano o pie en el adobe húmedo, o escribía su nombre y la fecha. Una vez llenos los moldes, los adobes se dejaban secar al sol. Se tenía cuidado de que se secaran por todos lados para evitar que se agrietaran. Una vez secos, se apilaban. Los adobes de California medían unos 28 por 56 centímetros, tenían de 5 a 12 centímetros de grosor y pesaban entre 10 y 20 kilogramos, lo que los hacía fáciles de transportar.

Para la madera, no había muchas herramientas para cortarla. Los trabajadores usaban hachas de piedra y sierras básicas, y a menudo usaban troncos a los que solo se les quitaba la corteza. Esto le dio a las misiones su aspecto particular. La madera se usaba para reforzar paredes, como vigas para los techos y para puertas, ventanas y arcos. Como la mayoría de las misiones estaban en valles o llanuras sin muchos árboles grandes, los sacerdotes usaban pinos, alisos, álamos, cipreses y enebros.

Los indígenas usaban carretillas de madera tiradas por bueyes para transportar madera desde lejos. En la Misión San Luis Rey, el Padre Lasuén hizo que los trabajadores bajaran troncos flotando por el río desde el Monte Palomar. La falta de madera grande hizo que los edificios fueran largos y estrechos. Por ejemplo, el edificio más ancho medía 8.8 metros, y el más estrecho, 4.9 metros. El más largo, en la Misión Santa Bárbara, medía 49.5 metros.

La piedra se usaba siempre que era posible. Como no había canteros expertos, los constructores usaban piedra arenisca, que era más fácil de cortar pero no tan resistente al clima. Para unir las piedras, los sacerdotes y los indígenas usaban una técnica antigua de México: mortero de barro, ya que no tenían mortero de cal. A la mezcla de barro se le añadían piedras y guijarros de colores, lo que le daba una textura bonita.

Los ladrillos se hacían de forma similar a los adobes, pero después de moldearlos y secarlos, se cocían en hornos al aire libre. Esto los hacía mucho más fuertes. Los ladrillos comunes medían unos 25 centímetros y tenían de 5 a 7.6 centímetros de grosor. Los ladrillos para pavimentar eran del mismo grosor, pero más anchos. Muchos edificios de ladrillo duraron mucho más que los de adobe.

Las primeras construcciones tenían techos de paja o tierra. Las tejas se empezaron a usar alrededor de 1790 para reemplazar la paja. Las tejas semicirculares se hacían moldeando arcilla sobre un tronco liso. Según el Padre Estéban Tapís de la Misión Santa Bárbara, unos 32 hombres indígenas hacían 500 tejas al día, mientras las mujeres llevaban arena y paja. La mezcla se trabajaba con las pezuñas de animales, se ponía en una tabla y se moldeaba. Luego se colocaban sobre los troncos y se cortaban a la medida. Después de cortarlas, se secaban al sol y se cocían en hornos hasta que se ponían de color rojizo. La calidad de las tejas variaba según el tipo de tierra de cada misión. Se dice que las primeras tejas se hicieron en la Misión San Luis Obispo, pero el historiador Maynard Geiger afirma que la Misión San Antonio de Padua fue la primera en usarlas. Las tejas eran mejores que la paja porque resistían el fuego y protegían las paredes de adobe de la lluvia. Las tejas originales se fijaban con un poco de adobe y se mantenían en su lugar por su forma.

Métodos de construcción

Las primeras construcciones tenían una capa de piedras de río como base, sobre la que se colocaban los adobes. Más tarde, se usó piedra y mampostería para los cimientos, lo que hizo que las paredes fueran mucho más fuertes. No se preparaba mucho el terreno antes de construir. Hay algunas pruebas de que las primeras estructuras se hacían colocando postes de madera y rellenando los espacios con arcilla. Luego, el edificio se cubría con un techo de paja y las paredes se cubrían con cal para proteger la arcilla. Este tipo de construcción se llama bahareque o jacal. Con el tiempo, se empezó a usar adobe, piedra o ladrillos. Aunque muchos edificios de adobe fueron reemplazados por piedra o ladrillo, el adobe siguió siendo el material principal porque casi no había piedra disponible.

Los adobes se colocaban en filas y se unían con arcilla húmeda. Debido a que el adobe no era muy resistente y no había albañiles expertos, las paredes de adobe tenían que ser muy gruesas. El ancho de una pared dependía de su altura: las paredes bajas solían tener 60 centímetros de grosor, mientras que las más altas (hasta 10.6 metros) necesitaban hasta 1.8 metros de material para sostenerse.

Se colocaba madera en la parte superior de la mayoría de las paredes para hacerlas más sólidas. También se usaban grandes soportes exteriores, llamados contrafuertes, para reforzar las paredes. Pero este método requería pilares en el interior del edificio para evitar que la pared se cayera. Los pilares y contrafuertes a menudo se hacían de ladrillos cocidos, más duraderos, incluso si las paredes eran de adobe. Cuando las paredes eran muy altas, se construían andamios sencillos de madera. A menudo, los postes se fijaban temporalmente en las paredes para soportar las plataformas. Cuando la pared estaba terminada, los postes se quitaban y los huecos se rellenaban con adobe.

Los españoles tenían grúas sencillas para subir materiales a los trabajadores. Estas herramientas estaban hechas de madera y cuerda, parecidas a los aparejos de un barco. De hecho, los marineros a menudo ayudaban en la construcción de misiones usando sus conocimientos de aparejos para mover cargas. No se sabe si usaban poleas, pero estas herramientas hacían el trabajo.

Si los adobes no se protegían, con el tiempo se desmoronaban. Por eso, la mayoría de las paredes de adobe se cubrían con cal o estuco por dentro y por fuera. El encalado era una mezcla de cal y agua que se aplicaba en las paredes interiores. El estuco era una mezcla más resistente de arena y cal, que se aplicaba en las paredes exteriores con una paleta. Generalmente, la superficie de la pared que iba a recibir estuco se rayaba para que la mezcla se adhiriera mejor, o se presionaban trozos de tejas rotas o piedras pequeñas en el mortero húmedo.

Una vez terminadas las paredes, se podía empezar a montar el techo. Los techos planos o a dos aguas se sostenían con vigas de madera cuadradas y espaciadas, que soportaban el peso del techo. En las iglesias, las vigas solían estar decoradas con diseños pintados. Las vigas se apoyaban en soportes de madera, que se construían en las paredes y a menudo sobresalían del edificio. Una vez colocadas las vigas, se extendía una capa de juncos para aislar, y luego se cubrían con tejas de arcilla. Las tejas se fijaban al techo con mortero, arcilla o brea.

En algunas misiones, los sacerdotes pudieron contratar canteros profesionales. Por ejemplo, en 1797, el maestro cantero Isidoro Aguilar fue traído de Culiacán, México, para supervisar la construcción de una iglesia de piedra en San Juan Capistrano. Esta iglesia, hecha principalmente de piedra arenisca, tenía un techo abovedado y siete cúpulas. Los indígenas tuvieron que recoger miles de piedras de kilómetros a la redonda, transportándolas en carretillas o a mano. Esta estructura, llamada Iglesia de Serra, tenía un campanario de 6 metros de altura que fue casi destruido en 1812.

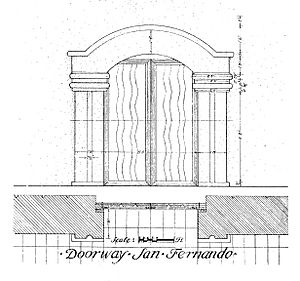

Las aberturas para puertas y ventanas, así como los arcos de los pasillos y las cúpulas, requerían el uso de madera para darles forma durante la construcción. Las ventanas eran pequeñas y pocas, y se colocaban en lo alto de las paredes como protección en caso de ataque. Algunas misiones tenían cristales importados para las ventanas, pero la mayoría usaba pieles engrasadas. Las ventanas eran la única fuente de luz interior, además de las velas de sebo hechas en los talleres.

Las puertas eran de madera cortada en tablas en la carpintería, y a menudo tenían el patrón español del «río de la vida» u otros diseños tallados o pintados. Los carpinteros cortaban troncos en tablas delgadas, que se unían con clavos decorativos hechos en la herrería de la misión. Los clavos, especialmente los largos, eran escasos en California, por lo que elementos como vigas se ataban con tiras de cuero crudo. Este tipo de uniones eran comunes en la construcción de postes y dinteles, como los de los pasillos. Además de clavos, los herreros hacían puertas de hierro, cruces, herramientas, utensilios de cocina, cañones para la defensa y otros objetos necesarios. Las misiones dependían de barcos y del comercio para conseguir hierro, ya que no podían extraerlo ni procesarlo.

Elementos arquitectónicos importantes

Como los misioneros no eran arquitectos, solo podían intentar imitar los edificios que recordaban de España. Las misiones muestran una fuerte influencia romana en sus técnicas de diseño y construcción, especialmente en los arcos y cúpulas. En la Misión Santa Bárbara, el padre fundador Ripali incluso consultó los escritos del arquitecto romano Vitruvio durante el diseño.

Además de las cúpulas, bóvedas y arcos, las misiones heredaron varias características arquitectónicas de España. Uno de los elementos más importantes era el campanario de la iglesia, del cual había cuatro tipos:

- El básico: una campana colgando de una viga entre dos postes verticales. Solía estar a un lado de la entrada principal de la iglesia.

- La espadaña: una pared elevada en la parte frontal de la iglesia, a menudo curva y decorada. No siempre tenía campanas, a veces solo se añadía para hacer el edificio más impresionante.

- La torre campanario: una estructura que contenía una o más campanas. Solían tener cúpulas, y algunas incluso linternas en la parte superior.

- El campanario: una pared con aberturas para las campanas. La mayoría estaban unidas al edificio de la iglesia, excepto en la Asistencia San Antonio de Pala, donde es una estructura separada. Este último tipo es único porque se originó en Alta California.

Otros aspectos notables de las misiones eran los pasillos que rodeaban todas las paredes interiores y muchas exteriores. Los arcos eran semicirculares, y los pilares eran generalmente cuadrados y hechos de ladrillo cocido. El espacio cubierto por los arcos tenía dos funciones: ofrecía un lugar fresco y sombreado para descansar después de trabajar, y, lo más importante, protegía las paredes de adobe de la lluvia.

El centro de cualquier misión era su capilla. El diseño de las capillas seguía el de las iglesias cristianas en Europa, pero tendían a ser largas y estrechas debido al tamaño de la madera disponible en la costa de California. Cada iglesia tenía una nave (la parte principal), un baptisterio cerca de la entrada, un santuario (donde estaba el altar) y una sacristía en la parte trasera, donde se guardaban los objetos para la misa y donde se vestían los sacerdotes. En la mayoría de las iglesias, una escalera cerca de la entrada principal llevaba a un coro alto.

La decoración se copiaba de libros y la hacían artistas indígenas. Se dice que los diseños y pinturas religiosas muestran el estilo español mezclado con el toque original de los artistas indígenas. La influencia de la arquitectura de las misiones se ve hoy en muchos edificios modernos de California. Estos edificios tienen techos de teja, puertas y ventanas con arcos, y paredes cubiertas de estuco, lo que se conoce como "estilo misión". Estos elementos se usan a menudo en edificios comerciales y residenciales en California y el Suroeste de Estados Unidos.

Infraestructuras de las misiones

Los acueductos de piedra, a veces de varios kilómetros de largo, llevaban agua fresca de un río o manantial a la misión. Tuberías de arcilla cocida, unidas con mortero de cal o brea, llevaban el agua a depósitos y fuentes que funcionaban por gravedad. El agua se usaba para cocinar, limpiar, regar los cultivos y beber. El agua potable se filtraba a través de capas de arena y carbón para quitarle las impurezas.

Muebles de las misiones

Los muebles de estilo Misión se parecen a los muebles de estilo Arts and Crafts. Usan materiales similares, pero sin el énfasis en la decoración. El roble es el material más común, con su color dorado natural que se vuelve marrón con el tiempo. Las patas suelen ser rectas y las superficies planas. El uso generoso de materiales hace que los muebles sean pesados y sólidos, dando una impresión de "robustez" a través de la simplicidad y la utilidad. Predominan las líneas rectas, con poca o ninguna decoración, excepto la que es parte de la función, como las bisagras y cerrojos de hierro forjado. Gustav Stickley fue un diseñador importante de este estilo de muebles.

Véase también

En inglés: Architecture of the California missions Facts for Kids

En inglés: Architecture of the California missions Facts for Kids